Article précédent

Une enfant des colonies

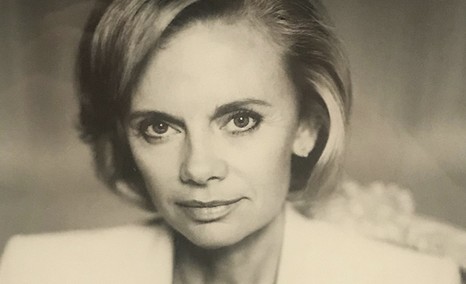

Élisabeth Vallier naît le 6 août 1946 à

Marrakech.

Sa grand-mère vient seule, à 18 ans, après la

Première Guerre mondiale, créer La Poste dans cette grande ville du Maroc.

Son père, Georges, s’engage à 22 ans dans l’armée

française en Italie et participe à la bataille de Monte Cassino en 1944. À son retour, il crée une

entreprise de conservation d’olives, d’huile d’olives, puis d’abricots. Il

épouse Jeannine Flecchia, d’origine piémontaise, mais née en Algérie.

Élisabeth témoigne du milieu où elle grandit :

« Très jeune, j’ai été révoltée par la bêtise épaisse des machos, assez

nombreux parmi les Européens du Maroc où je vivais. Je haïssais les

plaisanteries grasses et vulgaires, l’autoritarisme imbécile, l’obstination

bornée, la violence des propos, le mépris pour les plus faibles, les femmes,

bien sûr, mais aussi les Arabes et les Juifs. Le "macho-racisme" me

fit très tôt horreur ». (1)

La décolonisation va bouleverser la vie familiale.

Perturbée par des événements qui plongent ses parents dans la précarité, la

jeune fille constate que le monde est traversé d’oppositions. Elle ne comprend

pas que les communautés ne puissent vivre en bonne intelligence et en conçoit

un grand intérêt pour les relations internationales autour de la question à la

fois simple et fondamentale : pourquoi la guerre ?

Après l’indépendance du Maroc (1956), elle arrive en

France, où ses parents montent une nouvelle affaire agricole, des vergers, qui

subiront quelques années plus tard la concurrence des produits espagnols.

Forte d’une année d’avance, Élisabeth est douée à

l’école. Après son baccalauréat, elle aimerait aller à Paris pour embrasser une

carrière diplomatique. Elle garde en mémoire le modèle de cette femme

consul de France à Casablanca, élégante et impressionnante.

Mais ses parents la pensent trop jeune, et puisqu’elle

parle déjà bien anglais, pour avoir passé tous ses étés d’adolescente en

Angleterre, elle s’inscrit à la faculté des lettres de Montpellier en littérature

américaine. Elle rédige un mémoire sur Jack Kerouac et la Beat

Generation. Elle lit Faulkner, Salinger, Dos Passos, Henry James et Alan

Ginsberg.

En 1966, à l’âge de 20 ans, elle épouse

Jean-Louis Guigou avec qui elle aura un fils.

Elle dépose un dossier à Sciences-Po Paris et le refus

de son profil la révolte. Opiniâtre, elle passe à trois reprises le concours de

l’ENA et l’obtient, à 26 ans, au 10e rang, avec le sentiment

d’avoir accompli un parcours difficile mais aussi triomphé des préjugés. Elle

milite avec les 20 femmes admises (sur 150 élèves) pour que leur

promotion 1972 soit

baptisée d’un nom de femme : ce sera celui de la philosophe Simone Weil.

Élisabeth Guigou mène ensuite une carrière autour des

questions internationales, et plus précisément européennes, qui la passionnent.

Elle est aussi une femme engagée, qui milite depuis 1973 au Parti

socialiste où toute une génération aspire au changement. Douée, intelligente et

vive, elle travaille huit années, à partir de 1982, au cabinet de François

Mitterrand qui repère celles qui feront l’avenir (2).

« Il faut dire qu’avant d’entrer en politique,

je ne me suis jamais sentie brimée en tant que femme. » « Ma

fibre féministe, endormie dans le confort de la réussite professionnelle et du

bonheur personnel, se trouva aiguisée » par « le machisme

politique qui se déploie avec impunité et efficacité » en France plus

qu’ailleurs, témoigne-t-elle.

Garde des sceaux : la première femme place Vendôme 1997

Son parcours prend un nouveau tournant alors que

Jacques Chirac, président de la République, perd les élections législatives

après avoir dissout l’Assemblée nationale. Lionel Jospin devient le Premier

ministre d’une nouvelle cohabitation en 1997.

Ayant conquis une circonscription difficile dans le

Vaucluse, elle sait qu’elle sera ministre, mais ne s’attend pas à ce qu’on lui

propose la chancellerie. Elle n’est pas juriste, n’a pas participé au groupe

« justice » du Parti socialiste bien qu’elle en connaisse les

engagements pour l’indépendance.

Elle réfléchit à cette proposition : « Je

savais que c’était un poste difficile où tous, hormis Robert Badinter, avaient

été broyés » (3).

Elle accepte car le Premier ministre la veut auprès de

lui, en figure forte du gouvernement.

Pour prix de son engagement, elle exige un budget à la

hauteur des ambitions et le courage politique de concrétiser les changements

promis. Elle précise : « J’y vais parce que je préfère mener des

réformes que seulement gérer un grand ministère ».

Le secrétaire général de l’Élysée annonce un gouvernement composé d'un

tiers de femmes, 6 sur 18 (4), Élisabeth Guigou est la numéro 3 du

gouvernement.

Elle rejoint la place Vendôme à l’âge de 50 ans. Elle est consciente

de la rupture historique : elle est la première femme garde des Sceaux en

France.

Les photographies officielles, gardant la trace de la succession des gardes

des Sceaux, illustrent parfaitement l'arrivée des femmes, sur la toute dernière

ligne.

Son portrait officiel apparaît en bas à gauche, comme pour inaugurer une

nouvelle période.

Elle constitue son cabinet, dont la direction est

mixte : un homme, Christian Vigouroux, mais aussi une femme, Mireille

Imbert-Quaretta. « Je voulais des collaborateurs qui aient de la

personnalité et qui viennent d’horizons différents, qu’il y ait des femmes (…).

Cette diversité est pour moi gage de liberté (5) ». Son directeur

de cabinet indique : « elle occupait toute sa place de garde des

Sceaux, quand elle entrait quelque part c’était "la

patronne" (6) ». Sa directrice adjointe ajoute : « c’est

une intellectuelle, mue par des convictions profondes » (7).

Exemplaire, elle cherche constamment à nommer des femmes, et demande qu’on

lui en propose. Elle désigne la première directrice des Affaires civiles et du

Sceau, Danièle Raingeart de la Bletière, une directrice de la protection

judiciaire de la jeunesse, Sylvie Perdriolle ; des procureures générales.

Elle a conscience d’être au cœur de l’État et

d’imposer, en tant que femme, une autre façon de gouverner, sans hyperbole mais

avec son style : « Il faut imprimer sa marque et poser les bonnes

questions. Les administrations ne demandent que ça : des instructions (8) ».

N’étant pas issue du milieu de la magistrature,

Élisabeth Guigou expose sa méthode : « Je ne suis pas une experte

et je n’entends pas le devenir. Nous allons engager des réformes avec l’œil du

citoyen. » En rupture avec la période précédente, elle déclare :

« ce ne sera plus le ministère des Affaires, mais le Ministère du droit ».

Son cabinet, avec quatre femmes : Mireille Imbert-Carreta, Claude Etévenon-Galabru, Marie-Laure Robineau

et Anne-Marie Héloir– été 1997 – jardins de l’Hôtel de la Bourvallais

Une femme qui cherche à le faire oublier

« Est-il impossible d’être complètement femme, de

s’assumer comme telle, dans ses goûts, ses choix de vie, son apparence et de

faire de la politique ? » Élisabeth

Guigou pose la question avant d’arriver place Vendôme (9).

Blonde aux yeux bleus, fine, altière, d’apparence

froide et distante, son physique de « Barbie » lui est renvoyé d’une

manière ou d’une autre : la flatterie, la séduction, la domination.

Jacques Toubon, lors de la passation de pouvoirs sur

le parvis de l’Hôtel de Bourvaillais, le 5 juin

1997, s’exprime avec une goujaterie à la hauteur de sa misogynie : « Madame,

en termes d’image, vous n’aurez aucun mal à me succéder et à me surpasser. Ce

sera moins facile quant à la réalité de l’action. » Claude Goasgen,

député UDF, n’est pas en reste lorsqu’il lance de son banc : « elle

est encore plus belle en colère ».

« J’étais choquée, mais je m’étais déjà

frottée à cela. J’avais 50 ans et je connaissais bien le sexisme du milieu

politique. J’avais compris que si j’étais toujours confrontée à ce physique,

j’allais perdre du temps (10) », raconte-t-elle.

C’est à cette époque, pour faire de son corps un non-sujet, qu’elle adopte

le tailleur-pantalon gris/bleu marine, non sans que ce ne soit encore une

question, car les femmes n’avaient que récemment obtenu la possibilité de

pénétrer dans l’hémicycle en pantalon. « C'est sûr que, pour ne pas

choquer, les femmes qui font de la politique sont encore tenues à une grande

sobriété de comportement. Voilà pourquoi on porte toujours le même type de

vêtements classiques et neutres, donnant à penser qu'on a renoncé à notre

féminité (11). »? Puis elle coupe ses cheveux :

« cela m’a couté, je l’ai fait à contrecœur, mais c’était nécessaire ».

Pour faire face au sexisme collectivement, les femmes du gouvernement

décident de se soutenir, de s’entraider. Elles se réunissent chaque mois pour

échanger sur ce qu’elles vivent et réagissent de manière solidaire à chaque

remarque machiste par une manifestation de leur réprobation aux assemblées ou

dans la presse.

Une femme qui veut pourtant être nommée

Si Élisabeth Guigou cherche à lisser son image de

femme, elle refuse d’être invisibilisée par un vocabulaire faussement neutre,

toujours masculin. Si elle abandonne les vêtements, elle tient aux mots.

Chacun est tellement habitué à ce que le régalien et

la souveraineté soient incarnés par un homme, qu’un certain désarroi s’empare

des entourages lors de sa nomination : comment la nommer ?

Élisabeth Guigou a déjà son opinion sur le sujet et

considère la féminisation des titres et fonctions comme un enjeu. Elle sait que

la féminisation des métiers modestes, de service ou d’aide à la personne est

aisée : femme de ménage, couturière, boulangère, aide- soignante,

infirmière. Tout se complique lorsqu’il s’agit de métiers de pouvoir, qui

brusquement s’avèrent rétifs au féminin, ridicules avec un « e ».

Forte de sa nouvelle place, elle indique d’emblée

qu’il faudra dire Madame la garde des Sceaux et Madame la ministre. Elle

l’explique à l’Assemblée nationale : « il faut, si l’on veut que

les fonctions politiques et de direction s’ouvrent aux femmes, accepter de

féminiser le langage. » (12)

La conquête se poursuit au cours du conseil des

ministres du 17 décembre

1997, lorsqu’est évoquée la nomination de femmes en qualité de directeurs

d’administration centrale. Ségolène Royal s’en étonne et Jacques Chirac lui

donne raison. Il demande au secrétaire général du gouvernement de préparer un

décret nommant « ces dames » directrices, qui paraît au JO du

19 décembre. « Le

bastion masculin de la haute fonction publique vient de perdre son

privilège lexical (13) ».

Dans la foulée, la circulaire du 6 mars 1998 relative à la féminisation des noms de métiers,

fonctions, grades et titres permet à Lionel Jospin d’écrire que la

circulaire de 1986 (14) « n’a guère été appliquée jusqu’à ce

que les femmes appartenant à l’actuel gouvernement décident de revendiquer pour

leur compte la féminisation du titre de ministre. Elles ont ainsi engagé un

mouvement qu’il faut poursuivre afin que la féminisation des appellations

professionnelles entre irrévocablement dans nos mœurs. »

Un groupe de travail se constitue, pour concevoir un

guide d’aide à la féminisation édité en 1999 « Femmes, j’écris ton

nom », qui selon le Premier ministre, « doit faciliter une

démarche dont la légitimité n’est plus à démontrer ».

La sémantique n’est pas un paravent pour la garde de

Sceaux, qui va aussi faire avancer des textes fondateurs de l’égalité.

La révision constitutionnelle égalité femmes/hommes – Juillet 1999

Élisabeth Guigou porte la question de l’égalité entre

les hommes et les femmes sur le terrain normatif. Elle s’adosse aux travaux

d’universitaires et de philosophes, telles Michèle Perrot et Sylviane

Agazinski, qui montrent que l’argument universaliste sert en réalité la domination

masculine. Rappelant que les femmes sont la moitié de l’humanité et non une

catégorie, elles demandent non des mesures particulières pour les aider, mais

une évidente et légitime égalité sur tout sujet. Elle évite dès lors le débat

des quotas, en même temps que celui de la progressivité (commencer par 30 ou 40 %) en se tenant à un

discours de stricte égalité 50/50.

Extrait – discours du 15 décembre 1998

« C’est avec une grande émotion que j’ouvre ce

débat car je vous parle d’abord comme femme, comme "femme en politique" qui a le grand

honneur d’être la première femme garde des Sceaux. Je ne puis m’empêcher de

penser à toutes celles qui se sont battues parfois en donnant leur vie, pour

que les femmes se voient reconnaître leurs droits. Je pense d’abord à Olympe de

Gouges qui rédigea en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la

citoyenne. Je suis fière d’avoir l’honneur de vous proposer de modifier le

titre le plus noble de notre Constitution, le titre 1…. ce faisant nous allons

prendre une décision d’une portée symbolique considérable : la nation

souveraine ne sera plus une entité abstraite, mais elle sera incarnée par des

hommes et des femmes vivant dans leur siècle. »

Elle obtient le vote de la loi constitutionnelle du

8 juillet 1999 qui

ajoute à l’article 3 de la constitution un cinquième

alinéa : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des

hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », et à

l'article 4 un deuxième alinéa : « les partis et

groupements politiques contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au

dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la

loi ».

Cette loi est adoptée un an plus tard, le 6 juin

2000. Elle impose aux partis, lors des scrutins de liste, de présenter un

nombre égal de femmes et d’hommes, et instaure un mécanisme de retenue

financière en cas de non-respect. Pour éviter que les femmes soient placées en

fin liste, un système d’alternance une femme/un homme est conçu, et popularisé

sous l'appellation « listes chabada » (15).

Ainsi Élisabeth Guigou met en place un dispositif

complet, toujours en vigueur, pour assurer la parité en politique.

Si elle mène tous les combats cités du côté des droits

des femmes, elle s'avère être une garde des Sceaux très active sur le fond du

droit. L’œuvre législative est considérable, à titre d’exemple : lutte

contre les violences sexuelles faites aux mineurs, loi du 16 mars 1998 sur la nationalité,

loi contre la corruption, première liste des paradis fiscaux, loi du

15 novembre 1999 instituant le PACS.

Elle a aussi modifié la justice des mineurs ou le

contrôle indépendant des prisons (mission Canivet 1999).

La réforme de la justice

Élisabeth Guigou conçoit une réforme d’ampleur de la justice en France, qui

repose sur un triptyque : liens Chancellerie/parquet, statut du

parquet/Conseil supérieur de la magistrature, et enfin, protection de la

présomption d’innocence/droits des victimes.

L’indépendance de la justice – l’intervention dans les dossiers individuels

Illustrée par la rocambolesque affaire de l’Himalaya (16),

la nature des relations entre la ministre de la Justice et les magistrats du

parquet est fortement critiquée. Jacques Chirac, président de la République,

confie à Pierre Truche, Premier président de la Cour de cassation, la

présidence d’une commission de réflexion. Le rapport déposé en juillet

1997 fait les propositions équilibrées qui vont être utiles à la garde des

Sceaux pour sa réflexion d’ensemble.

Concernant les instructions individuelles, elle affirme d’emblée son choix

de principe de s’en abstenir, alors que l'article 30 du Code de

procédure pénale prévoit encore que le garde des Sceaux peut « dénoncer

au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et

lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure,

d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction

compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge

opportunes ».

Elle s’adosse au rapport de Mireille Delmas Marty,

professeure de droit de Paris I, qui propose, dès juin 1990, l’interdiction des

instructions du pouvoir politique dans les affaires individuelles. Elle

respecte cet engagement pendant tout son mandat, faisant ainsi progresser de

facto l’indépendance de la justice. Cette pratique est remise en cause

par plusieurs de ses successeurs.

Ce n’est que 16 ans plus tard que la loi du 25 juillet 2013 (17) interdit

au ministre de la Justice d'adresser des instructions individuelles aux

magistrats du ministère public.

Le statut du parquet – projet de loi constitutionnelle

Les modalités de nomination des membres du parquet

mettent aussi en doute leur impartialité. Élisabeth Guigou propose d’exiger un

avis conforme du CSM pour toute nomination d’un membre du parquet proposé par

le garde des Sceaux.

Elle va amener jusqu’au vote le 18 novembre

1998 par les deux assemblées dans les mêmes termes la loi sur la refonte

du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans sa composition et ses pouvoirs.

La convocation finale du Congrès est fixée au 24 janvier 2000 par Jacques Chirac. Cependant, le président de la

République, considérant l’hostilité de l’opposition18, prend la responsabilité

politique de l’annuler quelques jours avant, le 19 janvier.

Actant que « le blocage est avéré »,

il cherche à éviter un rejet du texte, qui doit être voté à la majorité des

trois cinquièmes, qui serait une première historique sous la Ve République.

Avec Catherine Tasca, présidente de la commission des

lois de l’Assemblée nationale entre 1997?et 2000, Élisabeth Guigou redit son

regret de ne pas avoir vu aboutir cette réforme 26 ans plus tard (19).

La loi renforçant la protection de la présomption

d'innocence et les droits des victimes : la loi Guigou 2000

Enfin, le texte de procédure pénale n’est pas moins emblématique. Élisabeth

Guigou souhaite ne pas s’enfermer dans le choix entre des systèmes dits

« accusatoire » ou « inquisitoire » et plutôt concevoir un

texte équilibré mettant en balance les deux personnages du procès :

l’innocent toujours présumé et la victime souvent délaissée. Même si elle n’est

pas favorable à ce que les lois portent le nom des ministres, c’est pourtant

bien ce texte, adopté le 15 juin 2000,

qui reste dans esprits la « loi Guigou ».

Elle crée le juge des libertés et de la détention (JLD), qui a pour rôle de

statuer sur les mises en détention provisoire et d'autoriser certains actes

d'enquête intrusifs. Ce nouveau magistrat du siège, distinct du juge

d'instruction, est un garant privilégié des libertés individuelles, appliquant

des règles de détention provisoire précisées.

Elle cherche à mieux garantir la présomption d'innocence. Elle interdit la

diffusion d’images du prévenu menotté. Elle crée la Commission nationale de

réparation de la détention provisoire pour indemniser les personnes finalement

innocentées.

Elle introduit l’appel des arrêts des Cours d’assises et confie à une

nouvelle chambre de l’instruction le soin d’examiner les décisions des juges

d’instruction.

En octobre 2000, Élisabeth Guigou quitte la place Vendôme pour devenir

ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Son mandat de garde des Sceaux,

pendant trois?ans et demi, s’avère historique à tous points de vue et incarne

le mouvement vers le XXIe siècle.

Depuis, cinq femmes ont été gardes des Sceaux en France : Marylise

Lebranchu (2000-2002), Rachida Dati (2007-2009), Michèle Alliot-Marie

(2009-2010), Christiane Taubira (2012-2014) et Nicole Belloubet (2017-2020).

1) Livre Être

femme en politique – Plon - 1997.

2) Trois de ses

conseillères deviendront ministres : Élisabeth Guigou, Ségolène Royal et

Frédérique Bredin.

3) Livre Une

femme au cœur de l’État –

entretiens avec Pierre Favier et Michel Martin-Roland, Fayard, 2000, page 183.

4) Martine Aubry,

Catherine Trautmann, Dominique Voynet, Marie-Georges Buffet et Ségolène Royal.

5) Ibid note

3.

6) Entretien avec

l’autrice 16 septembre 2020.

7) Entretien avec

l’autrice 8 septembre 2020.

8) Laure Adler, Les

femmes politiques, Paris, Seuil, 1993.

9) Ibid note

1.

10) Entretien avec

l’autrice 19 février 2021.

11) Journal l’Humanité,

juillet 2000.

12) Compte rendu de la

séance du 15 décembre 1998.

13) « LeLa

ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms »

Bernard Cerquiglini, Seuil janvier 2019.

14) Circulaire du 11

mars 1986 Laurent Fabius.

15) Référence au film

de Claude Lelouch « Un homme et une femme » (1956).

16) Recherche en

helicoptère du procureur d’Évry

par le ministre de la Justice Jacques Toubon pour intervenir dans l’affaire

Xaxière Tibéri (1996).

17) Votée

sous le mandat de Christian Taubira, garde des Sceaux.

18) Michèle

Alliot-Marie présidente du RPR et Patrick Devedjan soutiennent un vote négatif.

19) Le Monde –

tribune du 19 septembre 2020.

Gwenola Joly-Coz,

Première présidente de la cour d’appel de Poitiers,

Membre de l’association « Femmes de justice »

Retrouvez tous les portraits de femmes pionnières, réalisés par Gwenola Joly-Coz

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *