Article précédent

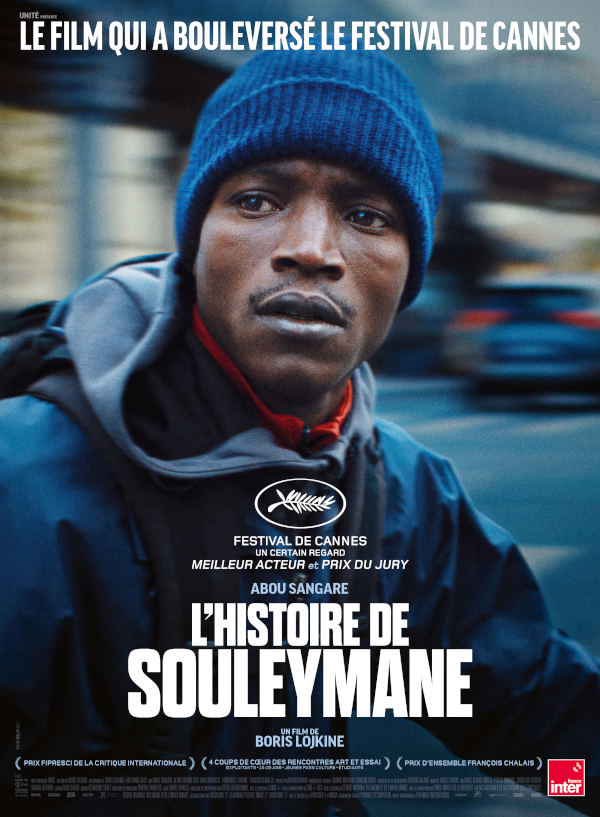

INTERVIEW. Projeté en ouverture de la 4e édition du Festival du film justice et droits humains, L’histoire de Souleymane, porté par un acteur non professionnel sans papiers, suit un livreur guinéen qui s’apprête à passer son entretien de demande d’asile auprès de l’OFPRA. Rencontre avec son réalisateur, Boris Lojkine.

Diffusé en avant-première le 23 septembre à Bordeaux pour l’ouverture de la 4e édition du Festival du film justice et droits Humains, L’histoire de Souleymane, qui sortira en salles le 9 octobre, suit le quotidien à Paris d’un livreur guinéen qui s’apprête à passer son entretien de demande d’asile auprès de l’OFPRA (l’Office français de protection des réfugiés et apatrides).

Haletant, ce film au rythme de thriller mais aux allures de documentaire a été présenté au Festival de Cannes 2024 dans la section Un Certain Regard, récompensé du prix du jury et du prix d’interprétation masculine pour l’acteur principal, Abou Sangare. Politique mais pas militante, la production met en lumière la dureté des conditions de labeur et de vie de ces travailleurs précaires, vulnérables et invisibles, pour qui la question des papiers français occupe une place cruciale, parfois vitale.

Abou Sangare, qui interprète Souleymane, est en attente de régularisation.

Percutante, notamment grâce au travail de terrain réalisé en amont de l’écriture du script, L’histoire de Souleymane prend le parti de consacrer sa dernière partie au fameux entretien, tourné dans les vrais bureaux de l’OFPRA. Véritable « film dans le film », la scène, point d’orgue du long-métrage, apporte au spectateur un éclairage salutaire sur le déroulé, l’extrême tension et les émotions palpables lors de cette étape charnière.

Suivie d’un débat, la diffusion du film a été l’occasion d’un échange fort entre le public et La Maison des livreurs à vélo de Bordeaux, une association locale, qui, depuis 2023, accompagne les coursiers dans leurs démarches administratives, répare leur vélo ou propose tout simplement un lieu de repos. Ses représentants ont pu décrire, à leur tour, leurs expériences difficiles, sous l’oreille attentive de Boris Lojkine présent sur scène. Rencontre avec le réalisateur quelques heures plus tard, dans un café bordelais.

JSS : Comment est née l’idée de ce film, qui plonge le spectateur dans 48h de la vie d’un livreur sans-papier en plein cœur de Paris ?

Boris Lojkine : Mon premier film se concentrait déjà sur des migrants, ces questions m’intéressent. Hope, c’est l’histoire d’un Camerounais qui rencontre une Nigériane sur la route de l’Europe. L’histoire de Souleymane en est sans doute le prolongement. Et en même temps, c’est vrai qu’il y a eu un déclic. Au moment du confinement, quand tout d’un coup, les rues de Paris se sont vidées et que les livreurs restaient les seuls que l’on voyait…

Sachant qu’en parallèle, la problématique des livreurs sans-papiers est assez récente : au début, c’étaient plutôt les blancs pauvres, les étudiants ou les intermittents qui n’avaient plus de droits qui s’en chargeaient. Petit à petit, ses populations ont évolué, majoritairement dans les grandes villes. Cela m’a semblé évident qu’il y avait un sujet à creuser.

JSS : De quelle manière avez-vous abordé l’écriture du scénario ?

B.J. : C’est avant tout un travail de terrain, basé sur de nombreuses recherches. Je suis allé à la rencontre des livreurs dans la rue. Une quinzaine d’entre eux ont accepté de me parler, je les ai longuement interviewés, chacun, séparément. Ces entretiens ont formé la première matière de l’écriture.

JSS : Comment vous ont-ils accueilli ?

B.J. : Dans la rue, pas toujours bien, ce qui est normal : ils sont soit pressés, soit méfiants. Se demandent si je ne suis pas un policier, ou un journaliste. Certains ont refusé de se confier, d’autres ont accepté de me consacrer du temps en jugeant qu’ils n’avaient rien à perdre.

À lire aussi : Emploi de travailleurs sans-papiers : quels risques pour les entreprises ?

Ces rencontres m’ont donné à la fois une compréhension de ce milieu, de cette communauté, et pas mal d’anecdotes. C’est à ce moment là que les vraies questions du scénario ont commencé à se poser. J’ajoute que je me suis intéressé prioritairement aux livreurs africains, même si aujourd’hui, d’autres continents peuvent-être concernés, comme le sous-continent indien.

JSS : Le sujet central de la demande d’asile était-il évident, en écrivant le film ?

B.J. : Cette question de l’asile est très prédominante chez les Guinéens. C’est un pays qui a traversé des graves crises politiques et qui a été soumis à des répressions de l’opposition très fortes. Je pense à ce massacre de 2009, dans un stade de Conakry, plus de 150 morts, des centaines de blessées, des dizaines de femmes violées…

C’est à cette période que beaucoup d’opposants partent en exil, arrivent en France, demandent l’asile et l’obtiennent. Et comme c’est souvent le cas à l’OFPRA, quand il y a beaucoup de gens qui obtiennent l’asile, cela crée aussi une forme d’opportunité pour les autres qui arrivent ensuite, sans qu’ils ne racontent la même histoire pour autant.

C’est l’étape la plus la plus aiguë, la plus dramatique qu’ils traversent dans leur vie. La question des papiers se dresse comme un mur devant eux. Sans papiers, ils sont incapables de se projeter un an plus tard, dans une vie, une carrière ou un quelconque développement personnel…

JSS : Certaines anecdotes ou faits, racontés au cours de ces entretiens, vous ont-ils particulièrement marqué ?

B.J. : Oui, la question de la sous-location de comptes[1]. On m’a raconté un tas d’histoires où le livreur sous-louait un compte à un intermédiaire. Il commence à travailler et plus tard, le loueur disparait et ne le paie jamais. C’est une autre facette de l’exploitation. Quand on est précaire, quand on n’a pas de papier, on n’a pas de recours possible… on est prêt à tout.

Cet autre visage de la précarité m’a donné le sentiment, tout à coup, de rentrer dans quelque chose d’un peu souterrain. De raconter des coulisses dont peu de gens se doutent, lorsqu’ils les voient circuler dans la rue.

JSS : Comment avez-vous rencontré Abou Sangare, qui joue le personnage principal ?

B.J. : Nous avons organisé un casting sauvage, j’avais déjà en tête de travailler avec une personne guinéenne. Au bout de deux mois et demi, on a débarqué à Amiens, grâce à une association avec qui nous étions en contact et qui nous réuni avec 25 jeunes Guinéens. Abou Sangare en faisait partie. Arrivé en France en 2017, il n’a pas été reconnu mineur alors qu’il l’était. Il a eu néanmoins l’opportunité de faire des études, en profitant de l’accompagnement du réseau RESF (Réseau Éducation Sans Frontières) et de passer son bac pro mécanicien poids lourd. C’était son rêve et le prolongement de ce qu’il faisait auparavant, en Guinée.

« L’asile est une institution formidable (…) Mais que fait-on de ceux qui ne rentrent pas dans les cases ? »

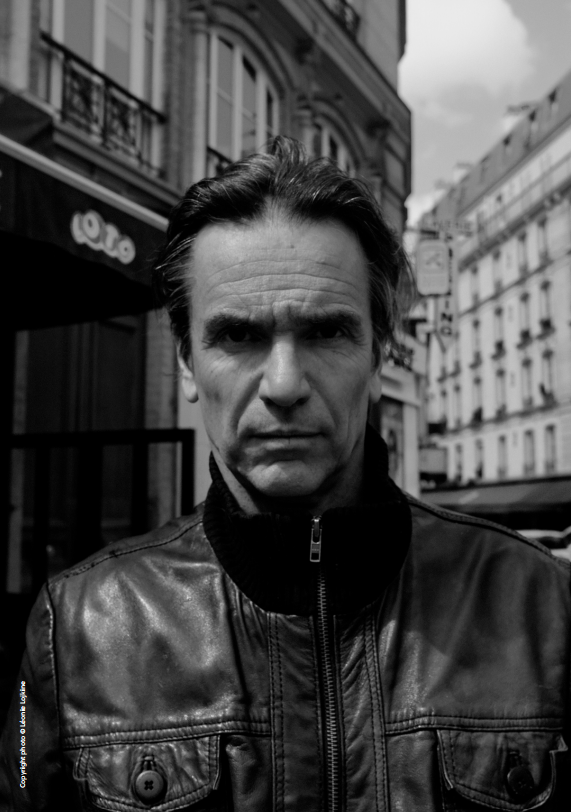

Boris Lojkine, réalisateur de L’histoire de Souleymane ©DR

Quand je l’ai rencontré, il cherchait à être régularisé par le travail, qui constitue l’une des voies possibles de régularisation, grâce à un contrat ou une promesse d’embauche. En l’occurrence, un garage lui proposait un CDI. Il venait de déposer sa demande d’asile. Pendant le tournage, il avait ce récépissé qui ne l’autorisait pas à travailler mais qui le protégeait au moins d’une arrestation. C’est vers la toute fin du montage, en mars 2024, neuf mois après sa demande, qu’il a reçu une réponse négative de la préfecture.

JSS : Où en est-il aujourd’hui ?

B.J. : Abou Sangare a fait l’objet d’une OQTF (Obligation de quitter le territoire français), et bien que nous ayons engagé une avocate pour qu’il puisse faire un recours, la décision a été confirmée par le juge en juillet 2024. Evidemment, du côté de l’équipe de production et indépendamment de ce recours juridique, nous avons commencé à alerter le ministère de la Culture et le ministère de l’Intérieur pour les informer de sa situation hallucinante. Un acteur primé à Cannes en mai 2024, menacé d’expulsion ! La préfecture a finalement reçu le message et proposé à Abou de redéposer une nouvelle demande. Tout cela prend un temps fou. Il est actuellement en train de reconstituer un dossier, de redemander au garage une nouvelle promesse d’embauche… en espérant cette fois-ci qu’il n’y ait pas d’autre mauvaise surprise.

JSS : Dans ce film, vous faites le choix d’un « héros menteur ». Souleymane prend la décision de mentir pendant son entretien à l’OFPRA. Pourquoi ?

B.J. : L’idée d’un héros qui ment est moins politiquement correcte. Il serait plus facile de miser sur un bon élève, sur le parfait réfugié qui a été torturé dans son pays… Mais je ne crois pas que ce soit la majorité des gens qui arrivent ici. La plupart évoluent dans des zones grises, ou ne rentrent carrément pas dans les cases de l’asile.

À lire aussi : Le Conseil constitutionnel censure l’exclusion des étrangers en situation irrégulière de l’aide juridictionnelle

Alors oui, l’asile est une institution formidable. La Convention de Genève, la protection des personnes persécutées dans le monde entier. Tout cela doit être absolument défendu. Mais que fait-on de ceux qui ne rentrent pas dans les cases ? Qui existent, qui sont là et qui ne sont certainement pas venus sur un coup de tête ?

JSS : Pour préparer son entretien, Souleymane fait appel aux services monnayés d’un « coach » guinéen, Barry. Est-ce une « méthode » répandue auprès de cette communauté ?

B.J. : Oui, c’est quelque chose que l’on m’a raconté, cela fait partie de leurs habitudes. Pas tous, certains sont suivis par des associations, des travailleurs sociaux. Ceux-ci sont plutôt « bons élèves ». D’autres arrivent en France, complètement perdus, et vont faire confiance à leur communauté ; à ces gens, qui, déjà sur place vont s’adresser à eux en disant : « toi tu viens d’arriver, tu ne sais rien, tu ne comprends rien au système qui est ici, moi je sais ». Cela peut être quelqu’un qui a obtenu ses papiers ou quelqu’un qui, comme le personnage de Barry, a lui-même a été refusé à l’asile. Intellectuellement, la question se pose. Est-ce qu’ils aident leurs compatriotes en mettant leurs connaissances et leur expérience à leur service ? Ou est-ce qu’ils les exploitent en ramassant un maximum d’argent pour un service douteux, souvent basé sur des récits fabriqués et inefficaces ? C’est aussi une question que le film pose aux spectateurs.

JSS : L’OPFRA a accepté votre demande d’assister à des entretiens. A-t-il été difficile d’obtenir cet accord ?

B.J. : Non, au contraire, ils se sont montrés très réceptifs. Ils ont également accepté que Nina Meurisse, l’actrice qui joue l’officière de protection, puisse y assister. Nous devions simplement respecter quelques consignes : rester discret, ne pas faire de commentaire, évidemment demander l’autorisation à la personne reçue, ne pas prendre de notes, ne pas enregistrer.

Pareillement, les équipes de l’OPFRA ont accepté que nous tournions dans leurs locaux le week-end et m’ont aidé à privilégier des entretiens d’hommes guinéens, rattachés à des récits politiques liés à l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée), comme dans mon script. Les agents se refusaient en revanche à me confier leur évaluation et leur sentiment sur le dossier traité.

JSS : Que retenez-vous de ces entretiens ?

B.J. : L’ambiance dépend beaucoup de la durée de l’entretien. Un entretien rapide dure 45 minutes. Un entretien long, hors-norme, peut durer jusqu’à deux heures, voire plus. C’est qu’il s’agit d’une vie à décrypter dans son entièreté, de reprendre chacune de ses étapes : s’il s’agit d’une personne qui a été membre de l’UFDG, comment est-elle entrée au parti, qui a-t-elle connu, comment a-t-elle été persécutée, a-t-elle été arrêtée ou en prison ? Cela se ressent d’ailleurs dans le film. Au début, la scène de l’entretien de Souleymane durait 35 minutes, nous l’avons finalement réduite à 17 minutes.

JSS : Les officiers de protection qui les menaient se sont-ils confiés à vous ?

B.J. : Pas vraiment, mais ce n’était pas mon objectif. Je m’intéresse à l’histoire et à la vie des livreurs. Je reconnais que ces officiers sont néanmoins astreints à un protocole fixe et très contraignant. Si je me souviens bien, ils se chargent de deux entretiens par demi-journée, occupant sans doute l’autre demi-journée à la finalisation du dossier. A partir de leurs notes très complètes – parce que durant l’entretien, ils ne cessent jamais de noter tout ce qui se dit, question ou réponse –, ils sortent une recommandation, transmise à leur supérieur.

Il faut savoir aussi que ces officiers sont très jeunes. Pourquoi ? Parce qu’ils ne tiennent pas longtemps. C’est un métier qui use. En moyenne, ils restent trois ans. Après, ils changent de poste ou montent dans la hiérarchie de l’OFPRA. Ce sont des profils qui sont recrutés assez vite après leurs études, de droit international ou d’anthropologie. C’est important à savoir, pour se rendre compte qu’en fait, on ne fait pas face à des profils de flics de commissariat parisien, mais à des gens qui s’intéressent au monde et aux pays lointains, tous dotés d’excellentes connaissances en géopolitique et spécialistes des pays dont ils côtoient les ressortissants.

JSS : La première à Bordeaux a été marquée par l’intervention du collectif La Maison des livreurs à Bordeaux...

B.J. : C’est toujours intéressant d’avoir leur retour quand ils sont dans la salle et de se confronter à eux. Ces gens sont des représentants du réel, ils viennent avec leur vécu. Chaque ville est différente, chaque itinéraire individuel aussi. Ce que je tire de ces échanges, mais aussi de ce projet de film, c’est l’incroyable solitude à laquelle les livreurs sans papiers font face.

Il y a d’abord cette solitude face à l’application… Je crois qu’il n’y a pas d’état plus solitaire que le travail dans l’économie numérique, sans chef direct, avec ce statut d’auto-entrepreneur qui les place en atomes en concurrence les uns avec les autres. Leurs conditions de travail rendent quasi impossible l’espoir d’une conscience collective ou syndicale, le syndicat n’étant envisageable, de toute façon, qu’en étant salarié. La Maison des Livreurs de Bordeaux prouve heureusement le contraire.

L’autre solitude, c’est celle des exilés, loin de leur famille et de leurs proches. D’après les entretiens que j’ai menés, les copains qu’ils croisent pendant leur livraison semblent des liens assez superficiels. Ils tchatchent et rigolent beaucoup ensemble, mais certains d’entre eux m’ont confié qu’il y avait « les amis de la livraison et les amis du cœur ». J’en ai vu d’autres, une fois leurs papiers obtenus, arrêter la livraison et couper complètement les ponts avec ce monde, qui leur rappelait trop de mauvais souvenirs.

Propos recueillis par Laurène Secondé

[1] Phénomène de plus en plus constaté dans les grandes villes, certains livreurs sous-louent leur compte Deliveroo, Stuarts ou Ubers Eats à des personnes précaires, en contrepartie d’une commission. C’est le cas du personnage principal du film, qui sous-loue le compte d’un autre personne

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *