Article précédent

INTERVIEW. La chercheuse Andreea Gruev-Vintila, qui a participé à la rédaction de l’amendement n°29 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, adopté le 28 janvier 2025 par l'Assemblée nationale, est l’autrice du livre Le contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale[1]. Pour le JSS, elle rappelle à quel point le droit comparé, les leçons tirées des lois étrangères et la jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers ont été essentiels à l’élaboration de ce travail, insistant aussi sur la nécessité de former les professionnels du droit.

JSS :

Y a-t-il eu un déclic qui vous a poussée à vous questionner sur le contrôle

coercitif il y a quelques années ?

Andreea Gruev-Vintila : En janvier 2015, la France venait de vivre les attentats. A l’époque, j'étais l’une des seules psychologues sociales françaises qui avait produit des travaux empiriques sur la question du terrorisme, notamment après le 11 septembre 2001. C’est dans ce contexte qu’avec l’université Paris Nanterre, je porte ANR XTREAMIS, un projet scientifique sur l'antisémitisme, la xénophobie et l’islamophobie, impliquant en parallèle onze universités de pays concernés par la radicalisation violente. Ce projet a déclenché une réflexion approfondie sur la violence dans l’espace public, mais aussi privé. Parce qu’on se rend compte que le nombre de victimes des attentats de 2015 correspond quasiment à l'équivalent de ce qu'on appelait à l'époque « les morts violentes au sein du couple » comptabilisées par le ministère de l’Intérieur. Ce qui était alors surprenant pour moi, en tant que psychologue sociale, c’est que pour ces victimes-là, nous n'avions jamais constaté une mobilisation sociale comparable aux quatre millions de personnes qui ont manifesté pour protester contre les attentats terroristes. Ce décalage m'a interpellée.

JSS : Comment

s’est construite votre approche du contrôle coercitif ?

A. G.-V. : Cette

différence m’a alertée sur le décalage entre la représentation sociale de la violence conjugale et sa

traduction juridique d’une part, et sa réalité pour les femmes et les enfants

victimes, d’autre part. En 2016, nous

nous représentions la violence conjugale surtout comme violence physique -

« Monsieur maîtrise mal ses émotions », imputée à la « prise

d’alcool ou de substances ». Mais moi, j’entendais des victimes, en

très grande majorité des mères, qui décrivaient une réalité complètement

différente, faite de terreur absolue et permanente, de captivité et

d’épuisement : « bien sûr que j'ai déposé plainte, mais ils m’ont posé

des questions auxquelles j’étais incapable de répondre tant elles étaient en

décalage avec mon vécu ». Typiquement, on leur demandait de dater des

événements, alors que pour elles, c'était tous les jours et chronique.

JSS : C’est

donc en Ecosse que vous avez trouvé des réponses ?

A. G.-V. : A

l'occasion d'un voyage en Écosse début 2016 pour XTREAMIS, je découvre que ce

pays est, pour sa part, déjà en train d'incriminer le contrôle coercitif. Mes

collègues y travaillaient avec Evan Stark, sociologue des violences conjugales

dont l’ouvrage[2] était

le fondement d’une loi novatrice écossaise. Je suis rentrée en France, ce livre

dans la poche, et nous avons entamé des recherches pour comparer la

représentation sociale de la violence terroriste à celle des féminicides. A ce

moment-là, on a réalisé à quel point, à l’instar des génocides, la violence

conjugale est un processus qui commence par l’isolement des victimes et se

poursuit par une longue série d’actes qui passent sous le radar du droit. La

question qui se pose est la même : que font les tiers, l’entourage, les

institutions et l’Etat ?

JSS : Vous

avez directement travaillé à la rédaction de l’amendement n°29, que vous avez

qualifié, à son adoption, de « fruit d’un énorme travail collectif ».

Pouvez-vous nous en raconter la genèse ?

A. G.-V. : Ce

travail est en effet le fruit d’une réflexion transdisciplinaire. Au printemps

2023, lorsque la mission gouvernementale sur l’amélioration du traitement

judiciaire des violences conjugales, qui m’avait auditionnée, se déplace à

Londres, j’ai proposé à Dominique Vérien, sénatrice, et Émilie Chandler, alors

députée, de rencontrer Evan Stark, Cassandra Wiener, professeure de droit, et

Emma Katz, ma collègue experte sur l'impact du contrôle coercitif sur la

relation mère-enfant. Deux mois plus tard, le Plan rouge VIF est remis et

recommande la traduction juridique du contrôle coercitif. Grâce à Isabelle

Rome, j’avais aussi rencontré la magistrate Gwenola Joly-Coz, avec qui j’ai

partagé une résonance intellectuelle puissante et qui m’a annoncée qu’elle

envisageait une audience pédagogique[3]. C’est

dans ce contexte global qu’un groupe de travail, dont je fais partie, s’est

constitué progressivement autour de la sénatrice Dominique Vérien.

JSS : Comment

s’est organisé le travail de rédaction ?

A. G.-V. : Fin novembre 2024, lorsque Dominique Vérien nous réunit, avec mon collègue le Pr. Benjamin Moron-Puech de l’université Lyon 2, nous étions bien avancés puisque nous avions déjà envisagé la rédaction des amendements civils. Benjamin m’a présenté Alice Dejean de la Bâtie de l’université de Tilburg pour le volet pénal. Nous avons travaillé à la lumière du droit comparé, de l’analyse psychosociale de l’impact des lois étrangères, du terrain français, des avancées scientifiques, de la jurisprudence qui commençait à s’accumuler, de l’expertise internationale et des leçons apprises des autres pays, à l’image de l’Ecosse, de la Belgique, du Canada ou de l’Australie. Ce travail a été validé par des parties prenantes complémentaires, tels que des praticiens du droit, des victimes, des enfants co-victimes devenus grands, des associations d’aide aux victimes et de défense des droits des enfants. Nous voulions proposer un amendement global et inclusif. Lorsqu'en décembre 2024, Aurore Bergé a ouvert la voie avec la proposition de loi 669, Emilie Chandler m’a mise en contact avec Sandrine Josso, qui l’a brillamment porté.

JSS : En quoi

la traduction juridique du contrôle coercitif était-elle nécessaire ?

A. G.-V. : La loi

française, et en cela elle est pionnière, mobilise une approche transversale en

droit pénal et civil. Elle pénalise le contrôle coercitif, certes, mais elle

l’intègre surtout en droit civil, pour répondre à la plus grande majorité des

victimes, disproportionnellement des femmes et des enfants. En France, 82 % des

femmes victimes[4] de

violences conjugales sont des mères. Dans quatre cas sur cinq, des enfants sont

concernés. La reconnaissance du contrôle coercitif révèle la réalité de la

violence conjugale vécue par la victime comme captivité plutôt qu’agression,

par un schéma de comportement que l'agresseur met en place pour obtenir son

obéissance en la piégeant, en la privant de liberté, en l’isolant ou encore en

contrôlant ses ressources vitales.

« Nous voulions proposer un amendement global et inclusif »

- Andrea Gruev-Vintila, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre, chercheuse en psychologie sociale

A. G.-V. : La

jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers, mais aussi de celle de Douai,

identifient très bien l’étendue du contrôle et les contraintes qu’il est

possible de mettre en place sur la nourriture, le sommeil, les relations

sociales, les activités… Ce qu’Evan Stark nommait précisément la

micro-régulation de la vie quotidienne : un système de règles imposées par

l’agresseur, que les victimes adultes et enfants doivent respecter sous peine

de représailles ou de contraintes, dans un état de peur chronique, parfois

permanente.

JSS : Des

comportements qui ne s’arrêtent pas toujours avec la séparation…

A. G.-V. : Je

précise que si ces comportements sont évidemment objectivables avant la

séparation du couple, celle-ci n’apporte ni sécurité, ni liberté aux victimes.

On constate en effet qu’à la séparation, l’agresseur fait évoluer ses moyens et

les registres de contrôle : n’ayant plus d’accès à la victime par la proximité,

il utilise tout autre moyen à sa disposition. Quand il sent que la seule façon

de punir sa partenaire est de saboter sa relation avec l’enfant, il peut se

servir de procédures judiciaires relatives aux droits parentaux, du déficit de

formation des professionnels, voire blesser ou tuer les enfants.

JSS : Les

victimes ou les associations de victimes que vous côtoyez espéraient-elles

cette délictualisation du contrôle coercitif ?

A. G.-V. : L’espoir

est énorme pour les victimes. Celles-ci nous racontent qu’elles entament

parfois leur septième, huitième ou dixième année de procédure. Qu’elles ont vu

douze, quatorze voire seize juges aux affaires familiales ou des juges des

enfants, qu'elles ont dépensé plusieurs dizaines de milliers d’euros, et même

plus, pour défendre leur sécurité et leurs droits ainsi que ceux de leurs

enfants. Le harcèlement judiciaire qu’elles subissent est un moyen pour les

agresseurs de prolonger le contrôle coercitif post-séparation en les épuisant

physiquement, psychiquement et financièrement. Ce qui signifie attaquer la

victime aussi dans sa fonction parentale, en l’empêchant de dédier ces

ressources à l’enfant. En fait, ils ne privent pas seulement la mère de ses

ressources, ils privent également l’enfant de la mère qu’elle voudrait être,

comme l’ont très bien identifié Gwénola Joly-Coz et Eric Corbaux dans les

arrêts de janvier 2024. J’ai d’ailleurs rencontré des femmes qui voulaient

déménager à Poitiers, afin d’être protégées !

JSS : De quoi

faire en sorte que les juges y voient plus clair dans certaines

situations ?

A. G.-V. : En

fait, il faut bien comprendre que les victimes ne portent souvent pas plainte.

Les mères s’adressent avant tout aux juges aux affaires familiales pour obtenir

une protection pour elles et leurs enfants. Ces femmes nous racontent que si

elles ne sont pas parties, ce n’est pas parce qu’elles étaient sous emprise,

mais bien parce qu’elles étaient empêchées : si elles partaient, l’enfant

serait confié un week-end sur deux au père et elles ne seraient plus là pour

faire tampon. En France, nous avions donc besoin non seulement d’incriminer le contrôle coercitif, mais aussi

d’équiper le juge civil pour identifier les situations où un agresseur

principal agit à bas bruit sous le radar du droit.

JSS : Avez-vous

rencontré des difficultés ou des obstacles, lors de la rédaction de cet

amendement ?

A. G.-V. : Je

dirais qu’un des plus grands défis était pragmatique : traduire juridiquement

une réalité de terrain ainsi qu’une réalité psychosociale majeure, en intégrant

des approches interdisciplinaires, interprofessionnelles et la société civile.

Nous avons heureusement été accompagnés en ce sens par de formidables experts.

J’identifie un autre obstacle : celui de mener de front et dans la durée ce

travail intense de médiation scientifique en parallèle de nos enseignements,

recherches et tâches d'intérêt général à l’université à plein temps. La

satisfaction est grande, certes, mais cet investissement est coûteux et doit

être reconnu par nos instances.

JSS : Des

critiques ont été émises sur la rédaction de cet amendement, jugé pour certains

comme « imprudent », du fait du champs large qu’il induit.

Typiquement, le présumé coupable de contrôle coercitif peut avoir exercé

« des actes administratifs ou numériques ». Qu’en pensez-vous

?

A. G.-V. : En tant

qu'universitaire, c'est notre travail de recevoir des critiques. Elles nous

permettent d’améliorer ce que nous produisons. Je salue donc le retour qui peut

nous être adressé. Nous devons être capables d’y répondre pour protéger les

victimes et respecter le droit français et ses principes. La définition de

l’infraction spécifique sera améliorée au Sénat. Il y a aussi des compromis :

le droit français fait du contrôle coercitif un délit, là où l’Ecosse en fait

un crime, puisqu’il s’agit d’atteinte aux droits humains fondamentaux. Mais le

risque de la classification en crime, c’est que l’affaire passe aux assises et

qu’il y ait donc peu de condamnations. En optant pour le délit, la loi sera

peut-être plus opérationnelle. Grâce aux alertes des victimes, nous pensons

également qu’il faut améliorer les circonstances aggravantes.

JSS : L’amendement

30 a été déclaré irrecevable…

A. G.-V. : Cet amendement sur la formation des professionnels a été considéré comme irrecevable financièrement en commission des lois au nom de l’article 40 de la Constitution. C’est un grand regret. A nos yeux, la formation est indispensable pour tous les professionnels qui travaillent avec des auteurs de violences et les victimes : magistrats, experts, forces de l’ordre, protection de l’enfance, pénitentiaire… C’est par ailleurs une demande de la Convention d’Istanbul[5]. L’amendement 30 attribuait aussi aux universités la responsabilité d’assurer le caractère scientifique des formations, qui, jusqu’ici, n’est pas assez clair.

À lire

aussi : Violences

intrafamiliales : l'Assemblée nationale adopte une définition du contrôle

coercitif

Nous ne préparons nos étudiants ni en droit, ni en santé, ni en psychologie, ni en sciences de l’éducation à la question des violences basées sur le genre, qui est pourtant un enjeu majeur de santé publique et de sécurité. Cet amendement était donc « gagnant-gagnant » pour tout le monde. Je précise qu’il était également assorti d’une proposition d’évaluation de la loi et de son application. Son rejet est donc un double regret. Cette loi fait sens, mais son évaluation sera nécessaire pour que l’on puisse l’améliorer. En tant qu’universitaires, nous savons qu’elle n’est pas en marbre. Pour exemple, l’Angleterre et le Pays de Galles ont dû réviser leur loi.

JSS : Quelles

sont, selon vous, les prochaines avancées à acter, dans le domaine du contrôle

coercitif ?

A. G.-V. : J’insiste

sur la nécessité de la formation sur le contrôle coercitif et les stéréotypes

de genre pour tous les professionnels concernés par la question des violences

conjugales, notamment les magistrats et leurs partenaires. Les collègues

d’Ecosse, où la loi est exemplaire, soulignent son importance capitale. La

formation est indispensable parce que c’est elle qui transforme les pratiques

en profondeur. Concernant les prochains travaux, nous étudions l’impact du

contrôle coercitif sur la santé bio-psycho-sociale des enfants et des femmes.

De même que le rôle des tiers et de l’entourage dans le rétablissement ou non

de leurs droits et de leur santé. Avec des partenaires étrangers, nous avons

déposé, enfin, un projet pour étudier l’impact du contrôle coercitif sur les

populations vulnérabilisées ou minorisées et pour comprendre comment la loi

leur répond.

Propos recueillis par Laurène Secondé

[1]Le

contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale. Des avancées

scientifiques aux avancées juridiques d’Andreea Gruev-Vintil, 2023,

éditions Dunod.

[2]Coercive control.

How men entrap women in personal lives

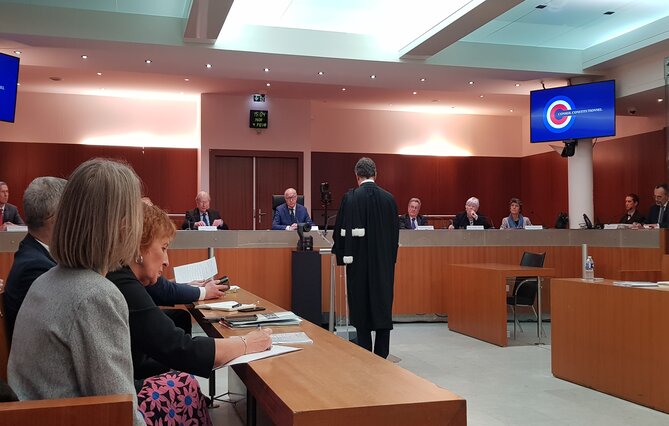

[3]Le 29 novembre

2023, la Cour d’appel de Poitiers organise une audience dédiée au jugement de cinq

dossiers de violences intrafamiliales. Pour chaque dossier, la Cour applique le cadre du contrôle coercitif en

établissant le lien entre les comportements quotidiens des accusés et la

restriction qu’ils produisaient sur la vie et les droits humains des victimes.

[4]Chiffres

2019 du ministère de l’Intérieur

[5]Convention

du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à

l'égard des femmes et la violence domestique, mai 2011 https://rm.coe.int/1680084840

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *