Article précédent

Le Premier ministre, François Bayrou, a annoncé vouloir reprendre l'étude des cahiers de doléance mis en place lors de la crise des gilets jaunes. Mais l’analyse de ces contributions citoyennes n’a en réalité jamais cessé : depuis plusieurs années, des équipes de recherches se penchent dessus, un peu partout en France.

« Nous devons reprendre l'étude des

cahiers de doléances. » Lors

de son discours de politique générale, le 14 janvier, le Premier ministre

François Bayrou a annoncé vouloir « répondre au cri qu’ont

fait entendre les Gilets jaunes sur nos ronds-points il y six ans », qui a été selon lui « négligé ».

Une annonce qui n’a pas manqué de faire

réagir plusieurs chercheurs et chercheuses, qui n’ont

pas attendu François Bayrou, ni même Michel Barnier avant lui, pour étudier ces

fameux cahiers, lancés d’abord à l’initiative d’élus locaux.

Alors que les « gilets jaunes »

organisaient, en novembre 2018, leur première journée de mobilisation contre la

hausse du prix des carburants, plusieurs mairies mettaient à disposition de

leurs administrés des « cahiers de doléances et de propositions ».

« Avant l’ouverture

du "grand débat national”, les premières initiatives ont émané de l'Association des maires ruraux de France et de l'Association des maires d'Ile-de-France, qui ont ouvert des cahiers

dans le cadre d’opérations “mairie ouverte”. Ces derniers ont été soumis à une analyse,

dont la synthèse a été remise à Emmanuel Macron

par ces associations elles-mêmes, et ce n’est qu’après que le président a intégré cette idée au grand

débat national », recontextualise Manon

Pengam, maîtresse

de conférences en sciences du langage à Cergy Paris Université.

« Souvent, il est dit que les cahiers de doléances sont ceux des gilets jaunes, or ce n’est pas le cas. Les gilets jaunes ont pu en ouvrir eux-mêmes sur des ronds points, mais cela est différent du dispositif institutionnel du grand débat national qui comprenait ces cahiers citoyens et d’expression libre », tient-elle à préciser. Il est en tout cas important, à ses yeux, de « balayer l’idée reçue selon laquelle les cahiers seraient cachés, inaccessibles, que ça a été volontairement enfoui » : « Ce n’est pas vrai et cela blesse par ailleurs beaucoup les archivistes », insiste-t-elle, tandis que l'Association des archivistes français y consacrait justement un communiqué en décembre dernier.

En

réalité, l’étude de ces cahiers, qui comprennent plus de 200 000 contributions

provenant de 17 000 communes, n’a jamais

cessé, et se poursuit encore aujourd’hui un peu

partout en France. Numérisés, transcrits sous l’égide de la Bibliothèque

nationale de France (BNF) et conservés aux Archives nationales dans leur

version numérique, ces cahiers ont été remis aux archives départementales, où

tout un chacun peut les consulter dans leur quasi-intégralité.

Alors qu’une

synthèse du « grand débat » a été réalisée par des opérateurs privés

en 2019, plusieurs universitaires s’y sont

également intéressés à leurs propres frais. Les équipes de Sabine Ploux,

chargée de recherche au CNRS et de Catherine Dominguès, chercheuse au LASTIG

(Laboratoire en sciences et technologies de l'information géographique), ont

réalisé plusieurs travaux sur

la base des fichiers numérisés

conservés

aux Archives nationales, tandis que se sont aussi multipliées les initiatives

départementales.

En Gironde, des

travaux ont débuté dès 2020, à l'initiative de gilets jaunes, de citoyennes et

citoyens, accompagnés de plusieurs universitaires, parmi lesquels Magali Della

Sudda, chercheuse en science politique au CNRS. Marion Bendinelli, maîtresse de

conférences en sciences du langage à l’université

de Franche-Comté, a quant à elle analysé les cahiers du Jura,

tandis qu’une autre équipe a décortiqué ceux

de la Somme, et

Manon Pengam les contributions de la Creuse, où elle réside. «

J’avais évidemment une curiosité

naturelle pour ce que gens du territoire avaient pu écrire à ce moment-là, dans

un contexte national intense », confie la chercheuse.

A l’été 2022, Manon Pengam se rend aux archives départementales de Guéret, où se trouvent à la fois les cahiers du grand débat national et des « mairies ouvertes ». Un total de 300 contributions, à ramener à la densité de l’un des départements les moins peuplés de France. La maîtresse de conférences en sciences du langage commence par prendre en photo ces cahiers, qu’elle numérise, puis qu’elle transcrit en texte brut pour pouvoir mener des analyses statistiques. « Moi je suis linguiste, donc ça ne m'intéresse pas de normaliser le texte. Je souhaite conserver tous les écarts à la norme orthographique, syntaxique, les majuscules, les éléments soulignés ou barrés… Ça suppose de faire attention à tous ces codes, et de les transformer ensuite informatiquement, grâce à un système de codage », détaille-t-elle.

Face à l’ampleur

de la tâche, Manon Pengam a fini par lancer un appel citoyen dans le journal

local La Montagne : « Ça a bien résonné,

une quarantaine de personnes a répondu tout de suite ! »,

raconte-t-elle. Une vingtaine de citoyen·ne·s ont finalement intégré le projet,

après avoir été formé·e·s à la transcription par la linguiste. Comme en

Gironde, l’analyse des cahiers s’est

alors transformée en recherche participative, « ce qui a

pris énormément de sens », aux yeux de Manon Pengam : « Je suis passée d’un travail

très solitaire à une émulation collective, avec des gens du territoire qui pour

certains avaient participé aux Gilets jaunes ».

Au travers d’une

analyse de discours et d’une

analyse linguistique, la maîtresse de conférences en sciences du langage a d’abord identifié les mots récurrents. En Creuse, « On a des résultats qui sont à

la fois peut-être attendus, mais en même temps très éloquents. Par exemple, le

nom commun "retraite" est le plus fréquent du

corpus »,

décrit-elle. Malgré des contributions issues de publics différents, certains

thèmes reviennent régulièrement : l’instauration

d’un référendum d’initiative

citoyenne, le rétablissement de l’Impôt sur

la fortune (ISF), le pouvoir de vivre, la précarité énergétique, l’isolement social, le manque de services de soins… «

La santé est une problématique très importante en Creuse, où l’on

doit souvent faire beaucoup de route pour trouver un médecin. La question des

transports aussi. Il y a deux semaines, une petite ligne de TER qui était pourtant

fréquentée a d’ailleurs fermé »,

met en avant Manon Pengam.

Dans les cahiers creusois se mêlent ainsi des doléances interpersonnelles, qui s’adressent directement à Emmanuel Macron, des témoignages, mais aussi des propositions très concrètes. « Certaines contributions ressemblent beaucoup à des professions de foi, avec des listes à puce, ce qui tord le bras à l’idée que les citoyens ne formuleraient pas de réelles propositions politiques », commente Manon Pengam.

À

lire aussi : Agression

de l’élue de Saint-Denis Oriane Filhol : trois ans de prison ferme pour le

commanditaire

Même

constat à propos de l’analyse du

corpus remonté aux archives nationales, dans lequel « la revalorisation

des retraites et retour de l’ISF ont

été abordés de façon

assez massive », fait remarquer la chargée de recherche

au CNRS Sabine Ploux. Les travaux de son équipe ont également permis d’établir

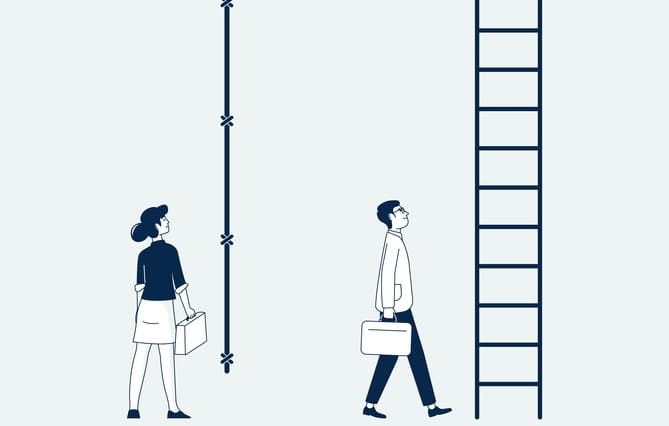

une classification géographique des contributions : « Il y

a eu des cartes de participation établies en fonction de la population. On voit

que les communes plus rurales ont proportionnellement davantage

contribué que les communes plus importantes ».

Grâce à l’analyse

« textométrique et spatialisée des cahiers citoyens »[1],

réalisée par Catherine Dominguès et Laurence Jolivet, chercheuse en sciences de

l'information géographique, on apprend ainsi que les communes ayant le plus

participé se situent le long d’un axe

nord-ouest, au sud-est et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).

Parmi les contributeurs les plus prolixes : Paris, la Charente-Maritime, le

Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, encore les Bouches-du-Rhône.

Réalisées par des prestataires dans un

temps relativement court, les transcriptions versées aux archives nationales

ont toutefois leurs limites. « Le fait qu’il

y ait beaucoup d’écritures différentes a engendré une

qualité de transcription assez faible »,

détaille Catherine Dominguès. D’où la nécessité de poursuivre l’étude des

cahiers. Et surtout d’y mettre

des moyens, au-delà des effets d’annonce. « Mon travail n’a pas été

financé. J’ai commencé à ouvrir les archives

juste avant d’avoir mon poste à

Cergy. Je venais de finir ma thèse et j’avais un

peu de temps, mais je n’ai pas eu

de moyens alloués au projet », déplore Manon Pengam.

Dans une récente tribune publiée par La Croix, elle regrettait avec d’autres

collègues que les organismes de recherche publique n’aient

« jamais été associés

aux analyses » - la restitution des cahiers ayant été

confiée en 2019 à un consortium de prestataires privés mené par le cabinet

Roland Berger. Elles et ils poursuivaient : « En revanche,

palliant l’absence de financement public, les

conseils départementaux de Gironde, des Landes, de Haute-Vienne et récemment la

région Bretagne se sont engagés à différents niveaux pour financer les

transcriptions, les recherches et la diffusion ».

Alors qu’Emmanuel

Macron s’était engagé à rendre publiques les contributions du « grand

débat national », cette promesse - fil conducteur du récent documentaire Les

Doléances d’Hélène Desplanques

pour France Télévisions - reste en suspens. Un projet de plateforme pourrait

voir le jour, à condition d’y associer

le service public de la recherche et de l’enseignement

supérieur, appuie Manon Pengam : « On ne souhaiterait pas

que ce projet soit pris en charge par des cabinets privés qui ont déjà raflé

2,5 millions d’euros sur le

traitement des données en 2019, alors que pas un centime n’est

allé à la recherche », alerte-t-elle. Avec ses collègues, elle

a fait un petit calcul : « Cette somme représente 75

années de thèse. Ça vous donne un ordre d’idée des

disparités de moyens avec lesquelles on travaille ».

Rozenn Le Carboulec

[1] Catherine Dominguès et Laurence Jolivet. Analyse textométrique et

spatialisée des Cahiers citoyens. In JADT 2024: 17th International Conference

on Statistical Analysis of Textual Data, Bruxelles, Belgique, 2024.

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *