Article précédent

Deux fêtes laïques1

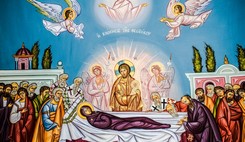

Ce numéro du Journal spécial des sociétés paraît entre l’Ascension et l’Assomption, deux fêtes religieuses dont de nombreux Français ne pourraient pas expliquer le sens. Pourtant, la très laïque République les place dans une liste de quatre célébrations religieuses, dites concordataires, pour en faire des jours fériés ; l’article L. 3133-1 du Code du travail leur donne même leurs dénominations canoniques : l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint et Noël. Elles sont appelées « fêtes concordataires » parce que, en exécution du Concordat de 1801, elles furent jadis introduites dans le droit interne par l’arrêté consulaire du 29 germinal an X, pris pour l’application de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ; à cet arrêté est annexé un indult (dérogation au droit commun de l’Église) du Légat du Pape, daté du 9 avril 1802 et ainsi rédigé : « Les fêtes qui seront célébrées en France, outre les dimanches, sont : La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l’Ascension, l’Assomption de la très sainte Vierge, la fête de tous les saints. » Elles se distinguent des autres fêtes liées à des solennités religieuses car, à la différence de Pâques et de la Pentecôte et sauf coïncidence, elles ne se célèbrent pas le dimanche qui est le jour du repos hebdomadaire selon l’article L. 3132-3 du Code du travail ; quant à l’Ascension, elle est fixée au quarantième jour après Pâques, soit un jeudi.

L’article L. 3133-1 du Code du travail place aussi parmi les fêtes légales les lundis de Pâques et de la Pentecôte, mais cette disposition, bien que liée au calendrier liturgique, ne doit rien au droit canon : il s’agit d’une règle mercantile de la loi du 8 mars 1886 votée sur la demande des chambres de commerce et des banques, pour un motif qui fut ainsi présenté aux parlementaires : « L’intérêt principal de cette demande est d’obtenir l’extension aux deux jours sus-indiqués, du bénéfice de l’article 162 du Code de commerce. Cet article dispose que, quand le lendemain du jour de l’échéance d’un effet de commerce est un jour férié légal, le protêt sera fait le jour suivant… Le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte sont jours fériés sur presque toutes les places d’Europe ; les bourses étrangères n’ouvrent pas ; en résumé, toutes les affaires subissent, soit à l’étranger soit en France, un ralentissement ou plus exactement un temps d’arrêt universel. »

Les quatre fêtes concordataires sont donc les seuls jours fériés dont l’origine est exclusivement religieuse. Elles se maintiennent en dépit de la déchristianisation massive de la population française pour une raison facile à deviner : c’est le désir des salariés de ne pas perdre des jours de repos. Selon une rumeur, lorsqu’un archevêque de Paris suggéra que l’Ascension perdît son caractère de jour férié, la CGT le dissuada de persévérer.

Mais l’existence de ces fêtes légales religieuses suscite, chez les fidèles des religions non chrétiennes, une revendication symétrique qui est l’octroi du même caractère férié à leurs propres solennités. Or, les quatre jours fériés dont il s’agit ici ont perdu leur caractère religieux et sont devenus des institutions culturelles et non cultuelles selon la célèbre distinction que le Conseil d’État a établie à propos des crèches de Noël installées dans les lieux publics (CE ass., 9 nov. 2016, n° 395223, Féd. Libre pensée de Vendée). L’explication de la paganisation des fêtes concordataires se trouve dans la discussion très animée qui eut lieu, à leur propos, pendant la préparation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et elle fournit une solution juridique aux revendications des fidèles des religions non chrétiennes.

La paganisation des fêtes concordataires par la loi du 9 décembre 1905

Le projet de loi de séparation étant muet sur le maintien des fêtes religieuses, plusieurs députés dont le célèbre Édouard Vaillant proposèrent, dès le début de la discussion, qu’un article additionnel fût ajouté après son article 2. Il était ainsi rédigé : « À partir de la promulgation de la présente loi, cesseront d’être jours fériés tous ceux qui n’auront pas pour objet exclusif la célébration d’événements purement civils ou de dates astronomiques. Les dimanches restent désignés pour être jour de repos dans les bureaux et établissements publics. Une loi ultérieure instituera des fêtes civiques. » Le dimanche était déjà un jour de repos pour les fonctionnaires publics en vertu de l’article 57 de la loi du 18 germinal an X précitée, et les autres salariés n’en bénéficièrent que par l’effet de la loi du 13 juillet 1906. L’amendement évitait donc que les travailleurs ne soient privés de jours de repos, mais à la condition que leurs noms fussent déchristianisés. L’orateur qui défendit l’amendement, Maurice Allard, voulait bien cependant que les mêmes agents publics continuent à jouir du repos dominical, mais non sans avoir observé que ce jour n’avait « plus pour personne, en réalité, un caractère religieux ». Enfin, il concédait que les dates des futures fêtes civiles devraient coïncider avec celles des fêtes religieuses « pour ne pas froisser les habitudes de la population ».

Le rapporteur de la loi, Aristide Briand, qui a beaucoup contribué à tempérer les excès anticléricaux de l’époque, s’opposa, tout comme le gouvernement, à l’amendement qui fut massivement rejeté.

Mais ce vote laissait sans solution la question du maintien du caractère férié des fêtes concordataires, et elle fut de nouveau débattue autour d’un nouvel amendement présenté, après l’article 37, cette fois par le député Alfred-Léon Gérault-Richard.

Il était ainsi rédigé : « Les quatre fêtes, dites concordataires, établies sous un vocable religieux en vertu de la loi du 18 germinal an X, subsistent et s’appelleront, à partir de la promulgation de la présente loi : celle de l’Ascension, fête des Fleurs ; celle de l’Assomption, fête des Moissons ; celle de la Toussaint, fête du Souvenir ; celle de Noël ou de la Nativité, fête de la Famille. » Le député ne manqua pas d’égratigner le christianisme qui, selon lui, avait négligé le principe selon lequel « les fêtes des peuples devaient rappeler les civilisations diverses par lesquelles il était passé » et avait toujours voulu mettre son Dieu « entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’humanité ». L’hommage s’adressait à Voltaire et à Rousseau.

Les arguments présentés au soutien des nouveaux noms des fêtes évoquaient le calendrier révolutionnaire de Fabre d’Églantine. La fête des Fleurs correspondait en effet au mois de floréal et Gérault-Richard se réjouissait d’honorer ainsi « la France, patrie des arts, de la beauté et de la poésie » ; la fête des Moissons ressuscitait messidor et célébrait le « fécond labeur » des 25 millions de paysans français ; sous la fête du Souvenir, le député redécouvrait la fête antique des Aïeux à laquelle « le christianisme a purement et simplement substitué la Toussaint » ; enfin, c’était « la communion familiale » (l’orateur, malgré les quolibets, insista sur ce mot pourtant clérical) qui se substituait à Noël.

Aristide Briand résista pourtant « aux séductions de la poésie » quoiqu’il vît l’inconvénient qui suivrait « une abrogation pure et simple de toute la législation concordataire » et, après le rejet de l’amendement, fit adopter la disposition additionnelle proposée par la commission et qui devint l’article 42 de la loi : « Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues ».

La formule ne résout rien, et l’habile politicien ne souleva pas une difficulté que les parlementaires avaient négligée : elle résidait dans l’existence de la loi du 12 juillet 1880 dont l’article 1er disposait : « La loi du 18 novembre 1814, sur le repos du dimanche et les fêtes religieuses est abrogée » ; or le texte abrogé, reprenant ceux de l’an X, disposait que : « Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi de l’État ». L’article 2 de la loi de 1880 ajoutait : « Sont également abrogées toutes les lois et ordonnances rendues antérieurement sur la même matière. Il n’est, toutefois, porté aucune atteinte à l’article 57 de la loi organique du 18 germinal an X », relative au repos des fonctionnaires. Ces abrogations étaient donc restées inappliquées et le législateur feignit de croire que le droit antérieur était toujours en vigueur. En effet, Aristide Briand affirma, par une formule vague et trompeuse, que l’abrogation de la législation concordataire n’était « pas pure et simple », quoique l’article 44, 1° de la loi de 1905 abrogeât celle du 18 germinal an X toute entière.

Quand la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au Code du travail abrogea cet article 42, elle interpréta le sens que Briand voulait lui donner, puisque l’article L. 221-1 du nouveau Code rangea les fêtes concordataires dans la liste des jours fériés et leur conserva leurs noms religieux, débarrassés toutefois des ornements que leur avait donnés, en 1802, le Légat du Pape : « l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint, le jour de Noël ». C’est aujourd’hui le contenu de l’actuel article L. 3133-1 du nouveau Code.

Un autre mystère, législatif et non religieux celui-ci, tient à ce qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit la fête de Pâques dont dépendent pourtant les dates de l’Ascension et de la Pentecôte, et celles des deux lundis fériés. Or, le jour de cette fête est déterminé par l’autorité pontificale et par les représentants des autres religions chrétiennes non catholiques occidentales qui appliquent un canon du Concile de Nicée de l’an 325, encore en vigueur : il désigne Pâques comme le « dimanche qui suit le 14e jour de la Lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après ». En conséquence, c’est une décision étrangère, fondée sur une loi antique mais encore en vigueur qui est incorporée, de manière informelle, dans les législations des États occidentaux, laïcs ou non. Et peu importe que l’équinoxe de printemps intervienne avant le 21 mars, ainsi qu’il est arrivé en 2020, avec cette conséquence que Pâques ne fut célébré que le 12 avril.

Les conséquences de la paganisation des fêtes chrétiennes sur l’éventuelle attribution d’un caractère férié aux fêtes religieuses non chrétiennes

La paganisation des fêtes religieuses empêchait que leur survie fût interprétée comme une conséquence de la liberté du culte. Les opinions plusieurs fois émises à cet égard par les parlementaires sont explicites : ce sont les droits acquis par les salariés, et eux seuls, qui justifient le maintien de ces fêtes parmi les jours fériés et non le droit de pratiquer la religion, surtout si elle est catholique. Cette intention ruine d’avance les revendications des religions non chrétiennes qui voudraient introduire leurs propres fêtes dans la liste des jours fériés.

Ces revendications se heurtèrent à une nouvelle objection, surgie de manière inattendue du principe de l’interdiction des discriminations religieuses au travail. La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail dispose en effet dans son article 1er qu’elle « a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».

Elle fut invoquée devant la Cour de justice de l’Union européenne au profit d’un citoyen autrichien contre ce qu’il considérait comme une discrimination positive établie au profit d’une religion qui n’était pas la sienne, la Confession d’Augsbourg (qui faisait déjà l’objet des articles organiques annexés à la loi du 18 germinal an X (titre III des articles organiques pour les cultes protestants). La loi autrichienne sur le repos et les jours fériés (Arbeitsruhegesetz ou ARG) contient un article 7 (3) ainsi rédigé : « Pour les membres des Églises protestantes des confessions d’Augsbourg et helvétique, de l’Église vieille-catholique et de l’Église évangélique méthodiste, le Vendredi saint est également un jour férié. » Bien que n’appartenant pas à l’une de ces confessions, le salarié autrichien qui avait dû travailler ce jour-là demanda à son employeur de le payer comme s’il avait été occupé un jour férié ou bien de lui accorder une récupération en compensation de ses heures ouvrées : à défaut, il se considérerait comme victime d’une discrimination faite au profit des Augsbourgeois.

La Cour de justice, saisie par la Cour suprême autrichienne d’une question préjudicielle soulevée à l’occasion du différend entre ce salarié et son employeur, décida que la loi autrichienne contestée était discriminatoire au préjudice des citoyens n’appartenant pas à la Confession d’Augsbourg et donc contraire à la directive ; en conséquence, tant qu’elle n’aura pas été modifiée, tout travailleur, quelle que soit sa religion, pourra demander à son employeur de traiter son activité du Vendredi saint comme un travail accompli un jour férié (CJUE, 22 janv. 2019, aff. 2019/43, § 86). Si donc la France voulait faire des fêtes juives ou musulmanes des jours fériés, elle devrait en accorder le bénéfice à tous les travailleurs sans considération pour leurs confessions religieuses ou pour leur irréligion. Le souci de l’économie nationale risque de l’en dissuader.

Ainsi se révèle toute la sagesse des ambiguïtés d’Aristide Briand dont il ne voulut pas sortir à son préjudice.

Jacques-Henri Robert

Professeur émérite de l’université Panthéon-Assas

Expert du Club des juristes

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *