Article précédent

Après un bref intérim, conséquence

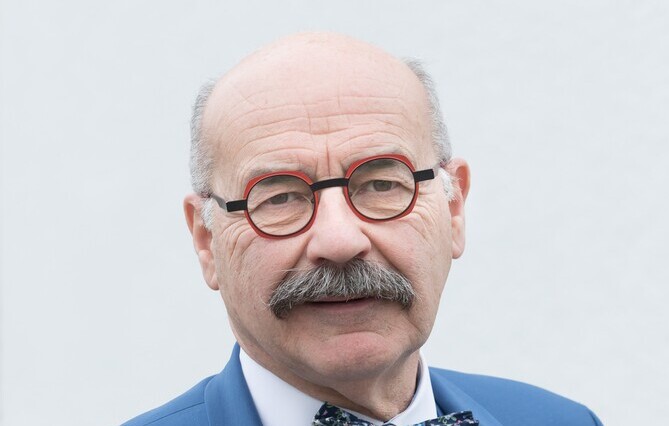

de la démission de Sonia Arrouas en décembre dernier, Michel Peslier a

officiellement pris la tête de la CGJCF jeudi 23 février, suite au vote du

conseil d’administration qui a déterminé l’intégralité de son nouveau bureau.

Du changement à la tête de la

Conférence générale des juges consulaires de France (CGJCF) ! Réuni le 23

février dernier, le conseil d’administration a élu à sa tête Michel Peslier,

président du tribunal de Laval depuis 2020.

Originaire de Mayenne, Michel

Peslier est juge consulaire depuis 2011. Parallèlement, il occupe le poste de directeur

général Audit et Affaires juridiques dans le groupe agro-alimentaire Lactalis, et

pilote ainsi une vingtaine d’auditeurs et 131 juristes répartis sur les cinq

continents.

Il remplace donc l’ancienne

présidente Sonia Arrouas, élue en janvier 2021 avant

de démissionner en décembre 2022 alors qu’elle était mise en cause pour un

manque d’impartialité. « Elle va ainsi pouvoir assurer sa défense en

toute indépendance », précise un communiqué.

À lire aussi : Congrès national des

tribunaux de commerce : quelles avancées pour les juges consulaires ?

Les vice-présidences ont

également été remaniées : Chantal Lenoir, présidente du TC de Compiègne,

et Xavier Aubry, président du TC de Versailles, seconderont Michel Peslier.

Laurent Granel et Claude Gasser restent respectivement secrétaire général et

trésorier, et complètent ainsi le bureau qui devrait garder cette composition

jusqu’en 2026.

La nouvelle équipe souhaite

en premier lieu « restaurer la confiance avec les pouvoirs publics et

les partenaires afin d’accompagner les propositions du

garde des Sceaux pour la justice commerciale ».

D’autres chantiers sont également évoqués, comme une meilleure efficacité et

une plus grande rapidité dans les décisions, une aide pour le recrutement des

juges, la transition vers un « tribunal de commerce digital »

et la préservation d’une justice de proximité.

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *