Article précédent

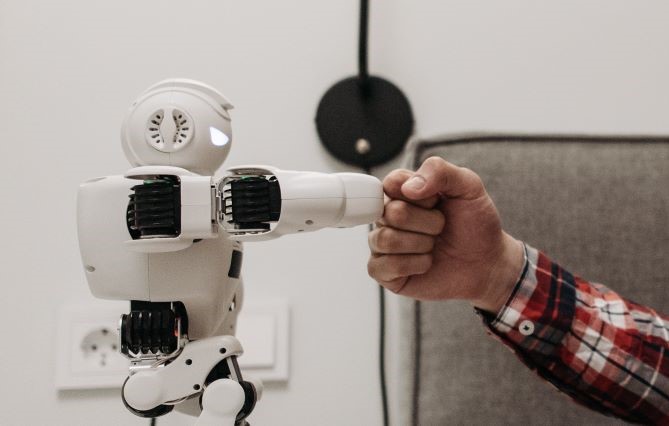

Le monde moderne se robotise, la réflexion

humaine laisse place aux ordinateurs, de quoi inquiéter de nombreuses

professions, dont celles du droit. L’AFED et L’IERDJ se sont réunis à Nice

mercredi 18 octobre pour le débat « Structures de marchés et modèles

d’affaires dans le monde du droit : entre adaptations et transformations face

aux enjeux numériques », qui évoquait ces craintes et l’avenir du

domaine.

Croiser le regard de juristes et d’économistes,

tel était le but de la conférence organisée, le mercredi 18 octobre à Nice, par

l’Association française d’économie du droit (AFED) et l’Institut des études et

de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ). Il s’agissait de mettre sur

la table une crainte partagée, celle de la place de l’intelligence artificielle

(IA) dans le marché du droit. L’entreprise Goldman Sachs a annoncé dans son

étude de 2023 que 44% des obligations des professionnels du droit pourraient

être réalisées par de l’IA générative. Cette intelligence n’est plus cantonnée

à l’accomplissement d’automatismes. Les utilisateurs font maintenant appel à sa

créativité. À son opposé, l’IA analytique applique uniquement des recettes

conçues par l’humain. Les données du droit sont déjà depuis 1966 dans des

bases, en France. Et depuis 1998, la plateforme Légifrance regroupe tous les

textes de lois françaises.

Un marché du droit, pas seulement des

professions, « j’ai du mal à imaginer qu’il existe », s’étonne

Aurore Hyde, professeure de droit privé à l’université de Reims Champagne-Ardenne

et présente à la conférence. Pour elle, le droit reste un service public. Qu’un

client paye son avocat, c’est logique. Mais pour les données, c’est moins

évident. Pourtant aujourd’hui, elles font partie du marché du droit,

commercialisées par abonnement auprès d’éditeurs, et, peut-être prochainement,

par des services d’IA générative. Denis Berthault, directeur du développement

chez LexisNexis, affirme que « ça coûte cher de vendre du droit ».

Il estime le marché à 1,5 milliard d’euros avec 130 000 praticiens en France.

Les plateformes d’intelligence juridique actuelles les plus avancées permettent

de vérifier les textes ou encore d’accéder à certaines jurisprudences.

De son point de vue, s’il s’agit de vendre le

droit via l’IA générative, cela sera onéreux. Car cette technologie demande des

serveurs et une gestion constante, deux impératifs chers. Sans maintenance

évolutive des machines ni mise à jour, une plateforme peut vite devenir

obsolète. Aurore Hyde en a fait l’expérience : « J’ai demandé à LegiGPT

[un ChatGPT spécialisé dans la loi, ndlr], mis à jour en avril 2022, un texte

mis en vigueur en novembre 2022, il m’a dit qu’il était encore en cours de

validation ». Finalement, sans un entretien permanent, le système perd

en fiabilité. La recherche dans un livre juridique dont la date d’édition est

connue – encore faut-il que le lecteur y fasse attention – ne pose pas ce

problème.

« On imagine que le droit quotidien

pourrait changer la donne des cabinets d’avocats », suggère Bruno

Deffains, professeur en sciences économiques à l’Université Paris-Panthéon-Assas.

Il souligne l’« émergence d’un nouveau type d’arbitrage » par

l’IA générative avec un mix des compétences Homme/IA. Pourtant, cette vision

semble peu « satisfaisante », à part si « on imagine

un gain de productivité ». C’est-à-dire mobiliser les serveurs sur des

tâches chronophages jusqu’à « éventuellement anticiper la demande des

prochains clients », pour gagner du temps et le consacrer aux

obligations à « valeurs ajoutées ». Frédéric Marty, économiste

du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), complète cette

hypothèse en évoquant deux avenirs. Un dans « un monde immatériel où il

s’agirait de concilier variété et prévisibilité par l’IA », ou un

autre dans « un monde industriel avec une capacité à prédire et une

économie d’échelle ».

Les enjeux de l’entreprise de droit questionnent,

vers quel fonctionnement ce marché se dirige-t-il ? Bruno Deffains affirme que

« la crise du Covid a fait gagner quelque temps mais que tout va aller

très vite maintenant ». Il se demande si les acteurs juridiques vont

contribuer à l’innovation ou vont être passifs. Denis Berthault différencie les

besoins des différents professionnels du droit : « Je pense que

les magistrats ont besoin de solutions jurisprudentielles de qualité, la

meilleure jurisprudence sur le sujet, alors que l’avocat veut avoir tout pour

trouver la solution qui défendra le mieux son client. » Pour Aurore

Hyde, un point reste essentiel : le contact humain. Malgré toutes les

suppositions technologiques, le droit reste un service et non un bien, « il

y a une part de l’Homme qui est irréductible » .

Certaines professions du droit ne pourraient pas

être remplacées par de l’intelligence artificielle générative ou analytique

« parce que les clients ont besoin des interactions humaines ».

La professeure en droit privé met en avant ce point en répondant à l’économiste

sur le droit de la famille. « Les clients ont besoin d’être compris,

aidés et soutenus par leur avocat », explique-t-elle. Elle

ajoute : « Que les cabinets obtiennent raison par un livre ou par

une intelligence artificielle, les clients s’en moquent. »

Si l’idée d’acheter de l’IA générative juridique

est admise, il faut la réguler, et donc la contrôler. Frédéric Marty commente

ce point crucial, où la régulation de l’algorithme, des professions du droit,

mais aussi des marchés, est à étudier. Un algorithme doit faire des mises à

jour. Elles sont indispensables si l’on veut que l’intelligence artificielle

exécute un compte rendu juridique valable. Mais la confiance envers cette

dernière reste fragile. Aurore Hyde témoigne qu’elle a posé l’énoncé « mon

salarié m’a insulté » à LegiGPT. L’algorithme a énoncé exhaustivement

tous les textes de lois, « mais à aucun moment il n’a demandé le

contexte », dit-elle. Or, suivant les circonstances, les sanctions ne

sont pas les mêmes. Il faudrait donc que l’IA soit aussi pointilleuse que

l’humain ne l’est en cherchant une réponse avec un livre juridique.

L’autonomie du professionnel interroge également.

Frédéric Marty avance un potentiel « service à la carte »

venant d’une IA personnalisée pour réguler la concurrence. Si tous les avocats

utilisent la même intelligence, il n’y a plus de personnalisation pour le

client. En réalité, ce dernier consulte un robot par le biais d’un humain. La

professeure de l’université Reims Champagne-Ardenne Aurore Hyde adhère à cette

idée : « Déjà entre juristes hautement qualifiés, on n’est pas

d’accord sur la bonne jurisprudence, par exemple sur le droit des contrats. »

Tessa

Biscarrat

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *