Article précédent

Pour avoir une juste idée des enjeux d’une matière, de la politique suivie par le législateur dans un domaine précis, de l’exacte portée des principes ou des affirmations solennelles, le droit pénal est le meilleur instrument. Le droit pénal n’est pas neutre, il contient la mesure de toute chose pour engager une importante philosophie, en marquant du sceau de la gravité les actions ou omissions répréhensibles, et en définissant ainsi ce qui ne saurait être franchi au nom d’un « art de vivre », celui de l’ordre social. Là est toute son originalité et sa richesse : elles tiennent à ce qui anime le législateur dans ses choix, à ce qui le détermine à élever au rang des incriminations les comportements qu’il sanctionne, ce qui ne saurait être sans la projection d’un ordre de référence. La loi pénale est un outil de valorisation : par le recours à la répression, elle réprouve, blâme, désavoue, mais toujours au nom de données supérieures.

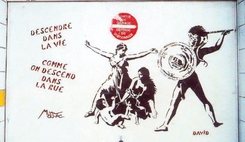

Le street art rejoint cette configuration, il est même une illustration parfaite des difficultés inhérentes à la politique pénale, voire de ses contradictions. En intervenant sur les libertés, la répression se prête mal à des équilibres parfaits, ce qui est souvent facteur d’incompréhensions ou de crispations. Un travail de décantation est nécessaire. Les normes doivent sortir de l’îlotage de la codification, être soumises à l’épreuve d’une articulation active. Il importe de dépasser leur simple déclinaison pour entrer dans un dynamisme de restitution, et déceler ainsi, par une confrontation relevant d’une dialectique positive, non seulement ce qu’elles contiennent, mais encore ce qu’elles impliquent.

Dans ses relations avec le droit pénal, le street art n’échappe pas à l’exercice. Les textes qui peuvent être appliqués sont nombreux, sans le viser directement. C’est d’abord un constat de grande diversité qui s’impose. Mais, bien vite, la transversalité prend le dessus, et se dessine peu à peu la logique attendue, témoignant de cette philosophie dont le droit pénal a le secret, au service d’un tout indivisible. Il est possible de s’en convaincre doublement : d’abord en termes de « liberté » (I), ensuite en termes d’ « interdits » (II). Reste à savoir si les interdits ne reviennent pas sur la liberté…

La liberté

La liberté est un point de départ très favorable, d’autant plus que le street art est loin de faire l’unanimité, étant volontiers perçu comme une agression. Elle tient d’abord au droit de propriété (A), elle s’attache ensuite à l’art lui-même (B).

La liberté inhérente au droit de propriété

Il est une liberté qui n’a jamais été contestée, celle « de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue… ». La formule est empruntée à l’article 544 du Code civil, relatif au droit de propriété. La propriété a toujours été et sera toujours le terrain privilégié de la liberté, pour être l’objet d’une protection très for te, à la mesure de ce qu’elle privilégie de maîtrise « absolue » sur ce qui en est l’objet. Ses démembrements en attestent, qui se répartissent entre l’usus, le fructus et l’abusus. Tout est couvert, depuis la manière d’utiliser ou d’exploiter son bien jusqu’à la possibilité de s’en séparer, soit matériellement par une destruction, soit juridiquement par un transfert. Le droit pénal vient en complément, assurant une entière protection, qu’il s’agisse de destruction ou de dégradation, de soustraction, de manœuvres ou d’abus.

Le street art est évidemment concerné. Le propriétaire peut faire ce qu’il veut de son bien, meuble ou immeuble, en user comme il l’entend, que ce soit par lui-même ou par un tiers. Il peut s’en servir comme support d’expression artistique, par des dessins, des graffitis, des peintures, des sculptures, des autocollants, des mosaïques, voire des projections vidéo. Rien n’est exclu, tout est admis, au nom d’un droit lui-même sans limite. La propriété s’affirme ainsi comme le premier relais juridique de la liberté artistique, comme un allié précieux de la création, y compris pour justifier ou pérenniser des œuvres comptant parmi les plus fantaisistes.

Toutefois, la médaille a un revers. Si la propriété soutient la création artistique, elle couvre également ce qui peut se révéler contraire à ses intérêts. Ainsi, des, actes de destruction, de dégradation et de détériorations sont pénalement sanctionnés par référence à l’appartenance à autrui des biens concernés (C. pén., art. 322-1 et s.). Cette condition limite la responsabilité aux seules actions dommageables pour autrui. Il est donc possible de détruire, de dégrader, de détériorer une œuvre d’art qui n’appartient qu’à soi-même. Il est possible de détruire un Rembrandt pour le simple plaisir… La propriété est à double tranchant : elle élève, comme elle abaisse. Il est vrai que de telles destructions trouvent certaines limites, empruntées par exemple aux droits de l’artiste sur son œuvre, qui participent d’une propriété concurrente, ou encore au classement ou à l’inscription du bien, telles que ces procédures sont aménagées dans le Code du patrimoine. Ce sont autant de freins à une totale liberté, mais qui n’enlèvent rien au principe lui-même : hors de tout conflit entre propriété matérielle et propriété immatérielle, hors de toute protection attachée à un statut particulier, une œuvre d’art reste éligible à la destruction, ceci au nom de ce qui a pu la favoriser, à savoir le droit de propriété.

Protégée par le droit pénal, la propriété est porteuse de toutes les espérances, mais elle est également facteur des pires folies ou des pires dévoiements, ce qui soulève la question de savoir si l’œuvre d’art ne mériterait pas d’être protégée pour elle-même, à la limite contre le droit de propriété… Il est des réponses ponctuelles en ce sens, outre la liberté de création artistique.

La liberté inhérente à l’art

La reconnaissance de la liberté artistique est récente. Elle remonte à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Le droit pénal est directement impacté par ce texte, dont l’intitulé est déjà en soi une appréciable ouverture.

La loi est à l’origine d’une nouvelle incrimination, que contient le deuxième alinéa de l’article 431-1 du Code pénal, ce texte figurant parmi les entraves à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », cette même entrave, toujours réalisée de manière concertée, étant sanctionnée de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsqu’elle est le résultat de coups, de violences, de voies de fait, de destructions ou de dégradations.

L’importance de la qualification est immense. Elle donne un prolongement pénal au principe de liberté énoncé à l’article 1er de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 : « La création artistique est libre. » Le législateur eut pu se satisfaire de cette affirmation qui, déjà en soi, est une reconnaissance appréciable, tout simplement pour n’avoir jamais été, du moins en des termes aussi nets et tranchés. Cependant, il est allé plus loin, enrichissant le principe d’une intégration au droit pénal, avec ce que cette option emporte de symbole fort, attaché à ce qu’elle engage de références supérieures. Nous l’avons dit, l’empreinte de la répression n’est pas neutre, témoignant d’un attachement particulier aux valeurs qu’elle entend promouvoir. La création artistique est désormais l’une de ces valeurs, et sa consécration est d’autant plus sensible qu’elle est nouvelle et récente.

Certes, toute atteinte n’est pas sanctionnée, devant s’agir d’une « entrave concertée » par des moyens s’apparentant à de la violence. Il est vrai également que la nouveauté ne se solde pas par une remise en cause du droit de propriété, et donc de ses applications les plus négatives. Toutefois, l’essentiel n’est pas là, il trouve sa substance ailleurs, dans la protection de la liberté elle-même. Aucune limite n’est formulée, ce qui, sans le dire, revient à légitimer le street art, malgré les reproches qui peuvent lui être faits sur ce qu’il développe de modes délibérément provocateurs. Il n’est qu’une voie pour l’exclure : nier sa dimension artistique… Cela relève d’un tout autre débat, tant il est difficile, pour ne pas dire impossible, de réduire l’art à des formes académiques et figées, sauf à faire le jeu d’une censure inavouée.

Mais la censure n’est pas absente, relayée par les interdits du droit pénal.

Les interdits

Le street art a pour originalité de se manifester partout et sur tout. Son domaine d’élection est la rue, les façades, les voitures, les devantures, les panneaux de signalisation, les gares, les lieux de culte, tout espace ouvert au public… Tout est prétexte à l’expression qui ne connaît aucune limite, ce qui est d’ailleurs une difficulté majeure pour faire la différence entre art et vandalisme. Mais s’agirait-il d’art ? Il est d’emblée menacé par le droit pénal dont les incriminations sont nombreuses et qui appréhendent le phénomène, non pour ce qu’il représenterait une mauvaise création, mais pour s’apparenter à des modes destructeurs de réalisation. Il n’est pas question de juger l’œuvre, mais de protéger son support, tout simplement parce qu’il mérite d’être respecté. Là est toute la problématique du street art : dans ce hiatus entre la création et la chose créée, entre l’inspiration et l’expression. La déclinaison des infractions et des peines le confirme, s’articulant autour de deux critères : la nature du dommage (A), et la nature du bien (B).

Les interdits fondés sur la nature du dommage

Le « street art » peut rejoindre le droit pénal doublement, selon son impact sur le support utilisé. Soit il s’agit d’un dommage léger, et la qualification est contraventionnelle, soit le dommage dépasse une telle « légèreté », et la qualification est correctionnelle, étant précisé que nous délaissons les hypothèses extrêmes d’interventions par substances explosives ou incendiaires, dangereuses pour les personnes, et qui peuvent aller jusqu’à des peines criminelles (C. pén., art. 332-5 et s.).

Même en restant sur le terrain du raisonnable, on constate que la répression est omniprésente. Le street art ne peut légalement échapper aux poursuites, parce qu’il est presque toujours source d’un dommage au moins léger : par le fait même d’utiliser un bien se prêtant à une action artistique de rue, ce bien subit une atteinte, matérialisée par l’œuvre elle-même, ou les traces qui en constituent le dessin ou le relief. Seules certaines manifestations ne laissent aucun indice de leur passage comme les projections vidéo qui ne prélèvent rien des façades ou des murs sur lesquels elles sont opérées. Mais, le plus souvent, le street art procède d’une certaine dégradation, pour ne pas dire d’une dégradation certaine, surtout lorsqu’il est recherché pour cela…

La réponse minimale est donnée par l’article R. 635-1 du Code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. » Par « dommage léger » il faut comprendre ce qui n’a pas définitivement atteint le support utilisé. Est légère l’intervention qui peut s’effacer, la création qui se prête à une disparition facile, sans altérer la substance du meuble ou de l’immeuble sur lequel elle a été réalisée, tout est une question d’espèce. Il est toutefois évident qu’ériger en infraction ce qui est minime entraîne une pénalisation quasi généralisée du street art.

L’article R. 635-1 du Code pénal n’est pas seul en cause. Il faut également faire état du second alinéa de l’article 322-1 : « Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » Par cette disposition, le législateur a entendu viser les opérations de « taggage ». De telles actions participent du street art, et elles connaissent donc une réponse spécifique, relevant d’une qualification, non plus contraventionnelle mais correctionnelle. Certes, hors aggravation, l’amende n’est guère éloignée de celle encourue pour les contraventions de 5e classe en récidive (3 000 euros). Il n’en demeure pas moins qu’un pas est franchi dans la hiérarchie des peines, ce qui revient à cristalliser un phénomène de société, et à le rejeter en bloc.

Telles sont les qualifications correspondant à des dommages légers. Par déduction, tout ce qui n’entre pas dans cette catégorie, tout ce qui procède de tracés ou d’empreintes indélébiles, est constitutif du délit de l’article 322-1, alinéa 1er du Code pénal, ainsi que de ses circonstances aggravantes, telles que déclinées aux articles 322-2 et 322-3. La peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, pouvant toutefois aller, en cas d’aggravation, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende…

On l’aura compris, le street art n’est pas aussi libre qu’il y paraît…

Les interdits fondés sur la nature du bien

Certains biens sont l’objet d’une protection qualifiée contre les atteintes menant à leur destruction, à leur dégradation ou à leur détérioration. Ce particularisme n’a d’autre but que de faire ressortir leur valeur distinctive, fondée sur leur nature, et qui mérite d’autres réponses que celles du droit commun. On s’en doute, il ne peut s’agir que de biens dotés d’un statut à part ou marqués par un environnement spécial, ce qui les rend plus sensibles, et donc plus vulnérables, avec les retombées répressives qui vont avec. Là encore, le street art est directement concerné. Il suffit que le support utilisé porte sur l’un de ces biens, pour que la répression atteigne des sommets, et cela, bien sûr, sans considération aucune pour la liberté d’expression ou de création artistique.

En fait, les biens en cause sont marqués par une finalité sociale supérieure, ce qui justifie que la réaction pénale soit à la mesure de cet intérêt. Est concerné l’article 322-3-1 du Code pénal qui, sans référence explicite à la condition d’appartenance à autrui, et hors récidive, prévoit que la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle porte sur : 1°/ un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ; 2°/ le patrimoine archéologique ; 3°/ un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ; 4°/ un édifice affecté au culte.

La liste est tributaire d’une appartenance au patrimoine culturel. Toute action portant sur de tels biens ne saurait être tolérée, et le street art, qui déjà n’est pas toujours le bienvenu sur des supports ordinaires, n’a aucune chance de prospérer s’il devait se manifester sur les plus belles richesses nationales. Les peines d’amende peuvent d’ailleurs être élevées jusqu’à la moitié du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Une observation doit être faite, tenant à la différence, voulue et entretenue par le législateur lui-même, entre ce qui est « culturel » et ce qui est « utile » ou participant de la « décoration publique ». Ces deux dernières occurrences sont aussi l’objet d’une qualification spéciale, mais seulement pour servir de circonstances aggravantes relevant de la liste de l’article 322-3 du Code pénal, avec pour effet de porter les peines à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Le mobilier public, utile et décoratif, est donc en retrait par rapport aux composantes du patrimoine culturel, ce qui procède d’une bonne et juste classification des choses, tant un bien culturel ne saurait être réduit à une simple utilité décorative.

Toutes ces nuances ne changent rien au constat des interdits. Des plus conciliants au plus contraignants, ils ne font guère de place au street art qui, par ses modalités attentatoires à la propriété d’autrui ou au patrimoine national, et par les dégradations qu’il entraîne sur les supports qui en sont l’objet, est plus une manifestation d’incivilité ou de délinquance, que de création artistique vraiment reconnue.

Les interdits l’emportent très nettement sur la liberté…

Yves Mayaud,

Professeur émérite,

Université (Paris 2) Panthéon-Assas

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *