Article précédent

Alors que le nombre de

Français entreprenant cette démarche a été multiplié par près de 17 en un an,

démontrant son franc succès, la professeure Sophie Prétot remarque que l’« on

n’hérite plus de son état, on en est acteur », et qu’il y a désormais un

détachement vis-à-vis du nom de famille.

Le nom, ainsi que le prénom,

sont des éléments d’identification qui constituent l’état des personnes. L’état

civil est ce qui atteste de l’ensemble des éléments de l’état des personnes.

Changer son nom consiste donc à modifier son état civil. À la différence du

surnom, notre nom et notre prénom, permettent de nous identifier

officiellement.

L’occasion a été donnée de

s’interroger sur le droit au changement de nom, et plus largement de l’état

civil, lors d’une conférence au Pavillon Lecoq, à Clermont-Ferrand, organisée

par le Café des juristes (association du barreau clermontois), en collaboration

avec le Centre de recherche universitaire Michel de l’Hospital. Animé par

Aurélie Prades, avocate, et Sophie Prétot, professeure de droit privé à

l’Université Clermont-Auvergne, l’évènement, intitulé « Nom, prénom, un

choix sans limite ? Réflexion sur l’évolution de l’état civil », a

rassemblé une cinquantaine de participants, dont des professionnels du droit et

des étudiants.

Les deux intervenantes ont

commencé par évoquer l’indisponibilité de l’état des personnes. Selon ce

principe, le prénom et le nom ne peuvent être modifiés qu’à titre exceptionnel,

et cette modification doit être motivée par un intérêt légitime.

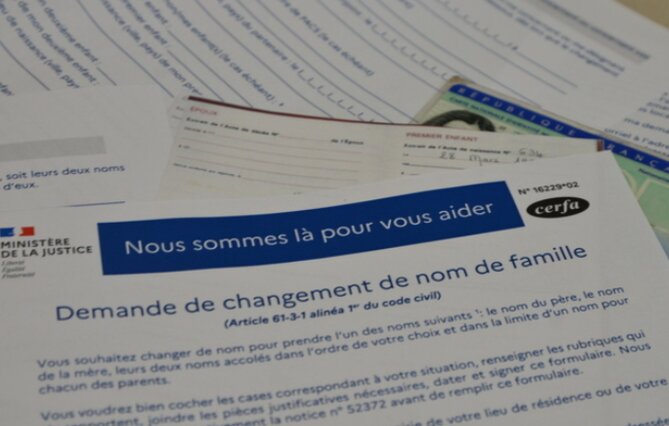

De 4 000 demandes à presque

70 000

« Chaque Français

pourra choisir son nom de famille une fois dans sa vie » annonçait le

Garde des sceaux Éric Dupond-Moretti lors d’une entrevue avec le magazine Elle

publiée le 19 décembre 2021. Choisir son nom de famille est-il pour autant un

droit absolu ? Qu’en est-il aujourd’hui de cet engagement du ministre de

la Justice ?

Avant la réforme, c’était

systématiquement au juge aux affaires familiales de statuer sur une demande de

changement de nom – procédure qui pouvait d’ores et déjà constituer un premier

obstacle. Par ailleurs, la demande devait être obligatoirement justifiée auprès

du ministre de la Justice. Désormais, ces difficultés sont révolues.

Depuis la loi Vignal du 2 mars

2022, entrée en vigueur le 1er juillet de la même année, le

changement de son nom par un majeur ne relève en effet plus de la compétence du

juge aux affaires familiales, mais de l’officier d’état civil de son lieu de

résidence ou de naissance. Le nouveau nom de famille s’étend alors

automatiquement aux enfants du bénéficiaire, mais les mineurs de plus de 13 ans

ont aussi droit au chapitre dans ce cadre, puisque la loi requiert leur

consentement.

« C’est une grande

révolution », selon Aurélie Prades, à en juger par le nombre de

demandes, avant, et après ladite réforme. Alors qu’ils étaient en moyenne 4 000

à entreprendre la démarche avant que la loi du 2 mars 2022 ne soit publiée, ils

ont été 70 000 en 2023 selon les statistiques du ministère, mises à jour le 6

juillet dernier.

La déjudiciarisation du

changement de nom, qui fait suite à celle du prénom (en vertu de la loi du 18 novembre

2016) garantit-elle une acceptation automatique de ce choix par l’administration ?

Un participant de la conférence s’interroge sur le rejet de la demande par l’officier

d’état civil. Quelles sont les voies de recours contre une telle

décision ? Ce refus peut faire l’objet d’un examen par le juge aux

affaires familiales, explique l’avocate, qui motivera sa décision par l’intérêt

légitime d’une telle mutation de l’état civil. Ce critère de légitimité était

déjà un motif de jugement sous l’empire de la législation antérieure. Le plus

grand changement de la loi Vignal est que le juge n’est plus saisi

automatiquement, mais de façon exceptionnelle.

Une révolution amorcée par la

justice européenne

L’indisponibilité de l’état

des personnes est une limite consacrée par la Cour de cassation en 1991,

réaffirmée en 2011, écartant dans les deux affaires la possibilité d’une

reconnaissance de filiation issue d’une gestation pour autrui. Qu’est-ce qui a

finalement permis une évolution du régime juridique après deux décennies de

droit constant ? Parmi les demandeurs au pourvoi en cassation de l’arrêt de

2011, certains ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.

Entre l’arrêt de 2011 et la

décision de la Cour européenne, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le

droit des parents d’attribuer le prénom « Titeuf » à leur enfant. Par

une décision du 15 février 2012, les juges suprêmes ont rendu un arrêt allant

dans le sens de la cour d’appel qui considérait comme contraire à l’intérêt

supérieur de l’enfant le choix d’un tel prénom.

C’est précisément sur ce

fondement que les juges européens ont condamné la France en 2014 suite à l’arrêt

contesté de 2011. Se fondant sur cette décision, la Cour de cassation n’a pu qu’opérer

en 2015 un revirement de sa jurisprudence en obligeant l’État à inscrire la

filiation des enfants concernés. La plus haute juridiction française a donc

fini par faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur le principe de l’indisponibilité

de l’état des personnes.

« On n’hérite plus de

son état, on en est acteur »

Ce principe d’indisponibilité

a donc été mis à mal par l’évolution du droit au changement de son nom, selon

Sophie Prétot. « On n’hérite plus de son état, on en est acteur »,

conclut-elle. Le nom est un héritage qui désigne la famille. Il y a maintenant

un détachement du nom de la famille. Un enfant de 13 ans ou plus peut demander

un nom de famille différent de celui de ses frères et sœurs, et même ne choisir

que le nom de l’un de ses deux parents si l’un des deux change de sexe.

La loi du 1er juillet

2022 a également supprimé la dévolution automatique du nom du père en premier

pour l’enfant. Le mineur de plus de 13 ans peut aussi changer son nom en

accolant en second celui de son père. Ce changement de cadre résulte de l’évolution

récente du droit civil en faveur de l’égalité des genres que l’on a connu,

notamment avec le délaissement du « patronyme », devenu

« nom de famille ».

C’est aussi la reconnaissance

des personnes transgenres et de leurs changements d’état qui a amorcé cette

révolution. La loi de 2015 avait supprimé l’opération chirurgicale comme

condition du changement de sexe pour modifier son état civil. L’intérêt

légitime n’était donc plus autant à démontrer pour les personnes transsexuelles

devant les juges que l’apparence suffisait désormais à convaincre d’un genre

plutôt que l’autre.

Cette évolution découle de la

subordination du droit français au droit européen, ainsi que d’une volonté

politique d’inclusion sociale. Ce droit n’est pas sans limites puisque si on

peut changer plus facilement son nom et son prénom, on ne peut le faire qu’une

seule fois. Parallèlement au droit français, le droit italien, historiquement

influencé par le Code civil français, a aussi évolué en ce sens. Désormais, le

nom du père n’est plus automatiquement donné à l’enfant. Le 28 avril 2022, la

Cour constitutionnelle italienne a considéré illégitime le fait d’attribuer le

patronyme d’office. Cette réforme démontre que l’intérêt de l’enfant porté par

le droit supranational s’impose aux droits nationaux. La simplification du

droit à changer son nom sera-t-elle, par analogie, étendue à tous les États membres

du Conseil de l’Europe ?

L.R.

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *