Article précédent

Les biens culturels, qui

comprennent au sens large tous les biens ayant une dimension historique,

artistique ou archéologique, bénéficient en principe de la libre circulation

des biens. Toutefois, certains d’entre eux sont soumis à des interdictions ou

restrictions spécifiques, créant une certaine complexité pour les acteurs du

marché de l’art. Nous tâcherons ici de donner un bref aperçu de leur cadre

juridique en signalant les principales évolutions et actualités de l’année

2021.

Certains biens culturels ne sont pas autorisés à circuler en

raison d’une cause d’illicéité, d’autres parce qu’ils font l’objet d’une

protection patrimoniale particulière.

Les biens illicites

Il faut en premier lieu rappeler que certains biens

intrinsèquement illicites peuvent être appréhendés à tout moment à la demande

des ayants droit ou des autorités, à l’instar des contrefaçons et faux

artistiques. Par ailleurs, certains biens culturels issus d’espèces protégées

font l’objet d’une interdiction de commercialisation dans l’Union européenne,

comme les objets contenant de l’ivoire d’éléphants abattus après l’entrée en

vigueur de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et

de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

D’autres biens culturels ne sont pas admis à circuler en

raison de leur provenance illicite. Il s’agit en premier lieu des biens

culturels déplacés en violation de la Convention de l’Unesco de 1970 pour la

lutte contre le trafic illicite des biens culturels ou du règlement européen n° 2019/880, dont

l’article 3 énonce une interdiction absolue d’importer des biens sortis

illicitement de leur pays d’origine. Cela concerne notamment les antiquités

provenant de pillages, qui constituent une source de revenus pour diverses

organisations terroristes et criminelles et font à ce titre l’objet d’un

contrôle accru. À titre

d’exemple, en décembre 2021, le collectionneur américain Michael Steinhardt a

dû restituer 180 oeuvres d’art et antiquités provenant de sources illicites,

dans le cadre d’un accord transactionnel avec le parquet de New York.

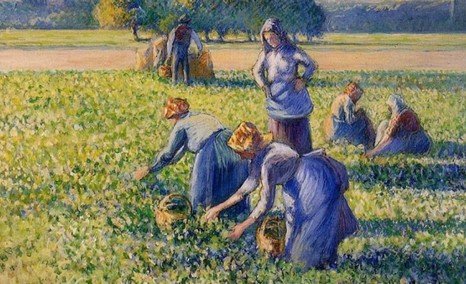

S’agissant des spoliations perpétrées sous l’Occupation,

l’ordonnance du 21 avril 1945 prévoit la nullité des actes de spoliation et de

tous les transferts de propriété subséquents. L’article 1.5.1 du recueil des

obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires impose en

conséquence de retirer de la vente tout objet susceptible de provenir d’une

spoliation. Les possesseurs de telles œuvres, irréfragablement présumés de

mauvaise foi, ne disposent pas d’un titre de propriété valable. Par conséquent,

toute mise en circulation de l’œuvre peut se heurter à une procédure judiciaire

visant à sa restitution, comme cela s’était produit dans

l’affaire de la « Cueillette des pois » de Pissarro1.

Toutefois, dans une affaire plus récente qui concernait un autre tableau du

même artiste, l’héritière de la famille spoliée s’est heurtée à de nombreux

obstacles et s’est finalement désistée de ses demandes contre l’université

d’Oklahoma, qui lui opposait un protocole soumis à la loi et à la compétence

des tribunaux des États-Unis2.

Les trésors nationaux

Certains biens ne sont pas admis à

circuler sur le marché, non pas parce qu’ils seraient illicites, mais parce

qu’ils font partie du patrimoine français. Il s’agit des trésors nationaux, que

l’article L. 111-1 du Code du patrimoine définit comme l’ensemble formé par

cinq catégories assez différentes.

La première catégorie est composée de

biens privés faisant l’objet d’un contrôle de la puissance publique : les

biens classés au titre des monuments historiques. Les enjeux de cette

qualification ont été illustrés par la récente affaire du « Baiser » de Brancusi

(voir p.7), opposant l’État aux

propriétaires de la tombe de Tatiana Rachewskaïa au cimetière du

Montparnasse dont la stèle supporte un

exemplaire de la célèbre

sculpture. Dans sa décision du 2 juillet

2021, le Conseil d’État a validé le classement en monument historique du groupe

sculpté de Brancusi au motif qu’il

formait, avec la tombe, un ensemble constituant un immeuble par nature et présentant un intérêt public3. Il s’agit donc d’un trésor national que

les propriétaires ne peuvent ni déposer ni aliéner.

Trois autres catégories se composent

de biens appartenant déjà au domaine public mobilier : les collections des

musées de France, une partie des archives publiques et les autres biens faisant

partie du domaine public mobilier. Tous ces objets sont inaliénables et

imprescriptibles en application de l’article L. 3111-1 du Code général de la

propriété des personnes publiques, et ne peuvent en principe changer de

propriétaire qu’à l’issue d’une procédure de déclassement.

De récentes modifications laissent

entrevoir un début d’assouplissement des conditions de déclassement. Depuis la

suppression, en décembre 2020, de la Commission scientifique nationale des

collections, la décision de déclassement d’un bien appartenant à l’État qui a

perdu son intérêt public peut être prise par arrêté du ministre de la Culture

après avis du ministre de tutelle de l’institution conservant le bien. Un

arrêté du 30 septembre 2021 a ainsi déclassé et radié de l’inventaire du

Mobilier national des meubles de série ou d’usage, dépourvus d’intérêt

historique ou endommagés4.

L’inaliénabilité est aussi remise en

question par les restitutions, qu’une proposition de loi du 12 octobre 2021 en

cours de discussion au Sénat souhaite encadrer davantage. En application d’une

loi du 24 décembre 2020, 26 œuvres du musée du quai Branly provenant du pillage

du palais d’Abomey par l’armée française ont été restituées au Bénin en octobre

2021, marquant une dérogation significative au principe d’inaliénabilité. Par

ailleurs, un projet de loi présenté en Conseil des ministres le 3 novembre

2021 vise à restituer 14 biens culturels faisant partie des collections

publiques aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions

antisémites.

La dernière catégorie de trésors

nationaux est constituée de biens n’appartenant pas encore au domaine public

mais qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national. Un

système de filtrage a été mis en place pour que ces biens soient identifiés en

vue d’une éventuelle acquisition par l’État, l’objectif étant d’éviter leur

dispersion.

Certains déplacements supposent l’obtention préalable

d’une autorisation ; une procédure spécifique s’ouvre en cas de refus de

délivrance du certificat d’exportation.

Les déplacements nécessitant une autorisation administrative

Signalons en premier lieu que

certains biens issus d’espèces protégées ne peuvent circuler qu’avec un

« permis CITES » délivré par les directions régionales de

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), sous peine de

sanctions pénales.

En dehors du cadre de la Convention

CITES, les biens culturels nécessitant une autorisation pour franchir les

frontières françaises sont définis à la fois dans des règlements européens

(règlements n° 2019/880 en matière d’importations et n° 116/2009 en

matière d’exportations) et dans le Code du patrimoine, qui prévoit en son

article L. 114-1 des sanctions pénales en cas d’importation ou exportation

non autorisées.

Une autorisation définitive ou

temporaire est nécessaire dès lors que la frontière est franchie, même

lorsqu’il s’agit de biens qui ne sont pas destinés à la vente. Il existe

toutefois des dérogations, notamment pour les œuvres appartenant à leur auteur,

les biens déplacés pour une restauration, une expertise ou une exposition et

les biens importés à titre temporaire.

Le tri entre les biens pouvant

circuler librement et ceux nécessitant une autorisation s’opère au moyen de

catégories et de seuils. Les seuils prévus à l’échelon national ont été

modifiés par un décret entré en vigueur le 1er janvier 20215,

qui a relevé les seuils applicables à 11 catégories de biens pour tenir compte

des exigences du marché et concentrer le contrôle sur les catégories

prioritaires. À

titre d’exemple, seuls les tableaux de plus de 50 ans d’âge d’une valeur

supérieure à 300 000 euros

nécessitent désormais une demande de certificat, contre 150 000 euros auparavant ; en revanche, une demande reste obligatoire

quelle que soit la valeur de l’objet pour les antiquités nationales et le seuil

n’a été relevé qu’à 3 000 euros

pour les objets archéologiques de plus de 100 ans.

Les conséquences d’un refus de

certificat

Aux termes de l’article L. 111-4 du Code

du patrimoine, le seul motif possible de refus de délivrance du certificat est le caractère de trésor national du

bien culturel. En revanche, en application de l’article L. 111-3-1, l’État

peut suspendre l’instruction de la demande de certificat « s’il existe des présomptions graves et concordantes que

le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une

contrefaçon ou provient d’un autre crime ou délit ». L’État

a ainsi récemment suspendu l’examen d’une demande de certificat portant sur le « Martyre de Saint-Sébastien » de Léonard de

Vinci en raison d’une plainte pour vol.

Lorsque l’État

considère un bien comme un trésor national, il prend un arrêté de refus de

certificat qui marque le début de la procédure d’acquisition prévue à

l’article L. 121-1 du Code

du patrimoine. Cette procédure de négociation contrainte, qui oblige l’État

à

proposer une offre d’achat au prix du marché

international sous peine d’être tenu de délivrer le certificat, et le

propriétaire à renoncer au certificat d’exportation s’il persiste à refuser une

telle offre, a souvent pour cœur la détermination par voie d’expertise du juste

prix de l’œuvre et ne doit pas être confondue avec le droit de préemption prévu

à l’article L. 123-1 du Code

du patrimoine, qui permet à l’État

d’être subrogé à l’acquéreur à l’issue de certaines ventes.

Lorsque l’État souhaite acquérir des biens culturels qui n’entrent pas dans le cadre prévu pour les procédures relatives aux certificats d’exportation (par exemple lorsque le bien n’est pas situé sur le territoire français), la Commission consultative des trésors nationaux peut déclarer ces biens d’intérêt patrimonial majeur dans le cadre de négociations amiables avec les propriétaires. Cette déclaration ouvre droit à l’application du régime fiscal de faveur de l’article 238 bis-0 A

du Code général des impôts, qui prévoit une réduction d’impôt égale à 90 % des versements faits pour permettre soit l’acquisition d’un trésor national déclaré comme tel dans le cadre de la procédure de refus de certificat, soit l’acquisition d’un bien déclaré d’intérêt patrimonial majeur, qui acquerra in fine également le statut de trésor national. Plusieurs acquisitions de trésors nationaux réalisées en 2021 ont été partiellement financées par des mécènes, parmi lesquelles une paire de tableaux de Fragonard par le Louvre, qui l’a transférée au Musée Fabre, ainsi que des manuscrits de Sade et Breton par la Bibliothèque nationale de France.

Conformément aux traités européens, le système français

concilie ainsi la libre circulation des biens avec une politique patrimoniale

en perpétuelle recomposition, de sorte qu’il y a tout lieu de supposer que

l’actualité restera nourrie en la matière.

1)

Cass., 1re civ., 1er juill. 2020, n° 18-25.695.

2)

Pierre-Antoine Souchard, « La Bergère de Pissarro rentrera ses moutons

aux États-Unis », Dalloz Actualité, 3 juin 2021.

3)

CE, 2 juil. 2021, req. n° 447967.

4)

Arrêté du 30/09/21 portant radiation de l’inventaire et déclassement de biens

du Mobilier national, JO du 09/10/21.

Hélène Dupin,

Avocate

Fondatrice,

Hélène

Dupin Avocats,

Membre

de l’Institut Art & Droit

Pierre

Hutt,

Avocat,

Hélène

Dupin Avocats

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *