Article précédent

A l’heure où la protection de la Terre est un sujet brûlant, et où l’épuisement des ressources suscite l’inquiétude, il n’est pas étonnant que certains tournent le regard – et leurs investissements – vers les richesses disponibles dans le système solaire. La presse s’est déjà largement fait l’écho des projets portés par des start-up pionnières telles que Planetary Ressources (financée en partie par le gouvernement luxembourgeois et soutenue par des fondateurs de Google) ou Deep Space Industries.

Ces sociétés, qui ont levé des dizaines de millions de dollars, peuvent s’appuyer sur des données scientifiques solides : la valeur théorique de certains astéroïdes, composés en partie d’or, de nickel et autres métaux précieux, atteint des milliers de milliards de dollars. Plus proche, la Lune recèle des ressources utiles, et donc précieuses, pour les nations souhaitant s’y rendre dans les prochaines années, telles que de l’eau.

Ces projets se heurtent cependant non seulement à des difficultés techniques considérables, mais encore à des obstacles juridiques sérieux. En l’état, le consensus des juristes est que le droit pour une personne, fût-ce un État, d’exploiter et de s’approprier des ressources spatiales est incertain. Plus incertaines encore sont les conditions juridiques (prospection, transport, fiscalité, etc.) dans lesquelles cette exploitation pourrait avoir lieu. Voyons les principales notions en jeu et les incertitudes associées, ainsi que certaines des solutions envisagées.

Bien que l’exploitation à grande échelle des ressources spatiales reste à ce stade un projet de long terme, elle illustre les défis auxquels devra répondre le droit de l’espace pour accompagner une présence humaine accrue au-delà de la Terre. Comme le rappelait très récemment The Economist, « l’espace se commercialise. Le cadre juridique doit rattraper son retard. ».

Les ambiguïtés originelles du droit international

Le Traité de l’espace (1) de 1967,

ratifié par près de cent pays (y compris les grandes nations spatiales), est

considéré comme le texte fondateur du droit de l’espace.

Il contient plusieurs dispositions directement pertinentes pour l’exploitation

des ressources spatiales.

Trois principes fondamentaux sont à relever : l’article 1er insiste sur le libre accès, en stipulant que « l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays (…) » et que cet espace « peut être exploré et utilisé librement par tous les États » ; l’article II insiste sur l’interdiction de l’ « appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen » ; enfin, l’article VI souligne le rôle premier des États – « Les activités des entités non gouvernementales (…) doivent faire l’objet d’une autorisation et d’une surveillance continue de la part de l’État approprié partie au Traité. » Ces trois principes recèlent de nombreuses ambiguïtés et on se limitera ici à la plus importante : l’interdiction de l’appropriation des corps célestes fait-elle obstacle à la reconnaissance de droits privés sur des ressources extraites de ces corps (2) ? Dit autrement, est-ce qu’une société qui extrait un métal précieux d’un astéroïde en vue de le rapporter sur Terre peut se voir reconnaître un droit de propriété et donc, par exemple, un droit de le revendre ?

Les opinions divergent sur ce point. Ceux qui soutiennent un tel droit mettent en avant l’emploi, à deux reprises, du terme « utilisation » dans le traité, indiquant que cette éventualité n’a, selon eux, pas été proscrite. Pour soutenir cette thèse, ils établissent un parallèle avec la haute mer : bien commun de l’humanité, cette dernière n’appartient à personne mais les ressources qui en sont extraites (halieutique, par exemple) font l’objet de droit protégés par les législations nationales. En d’autres termes, on pourrait distinguer la propriété des ressources spatiales – autorisée – de l’appropriation des corps célestes – prohibée.

Cette schématisation n’est pas entièrement satisfaisante. Comme le fait remarquer un universitaire américain, Samuel Roth, que se passerait-il si une société obtenait le contrôle entier d’un astéroïde, puis le transformait en totalité en ressources, sans qu’il ne reste rien de l’astéroïde initial ? N’y aurait-il pas là appropriation de fait du corps céleste (3) ? Et aussi : que se passerait-il si deux sociétés souhaitent exercer la même activité, au même endroit, le cas échéant pour la même ressource ?

Notons que les autres traités structurants du droit de l’espace n’apportent pas de clarification. C’est le cas en particulier du Traité sur la Lune (4), entré en vigueur en 1984. Beaucoup plus précis que le Traité de l’espace, il semble faire obstacle à une appropriation, publique ou privée, en énonçant que « La Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l’humanité » (article 11). Toutefois, ratifié par seulement dix-huit pays (5), ce traité est pour l’instant considéré par certains comme obsolète.

De telles incertitudes sur les fondements même de l’activité posent un problème de taille pour tout acteur qui souhaiterait développer cette activité, notamment pour trouver des appuis et des financements extérieurs. C’est la raison pour laquelle deux États ont souhaité, depuis 2015, lui donner un cadre plus solide.

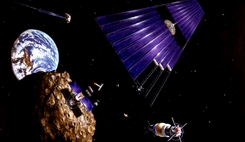

Illustration d’une mission d’extraction d’astéroïdes sur un astéroïde s’approchant de la Terre.

Corollaires d’ambitions spatiales nationales fortes, ces initiatives aspirent à donner plus de visibilité aux acteurs privés et ainsi susciter le développement d’une nouvelle industrie nationale. Cependant, les lois adoptées n’ont pas clos le débat.

Aux États-Unis, le Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015, entré en vigueur le 25 novembre 2015, contient un dernier titre IV sur « l’exploration et l’utilisation des ressources spatiales ». Celui-ci précise qu’un citoyen américain qui obtient une ressource (minerai, eau, etc.) peut la détenir, la transporter, l’utiliser et la vendre. En dépit de la clarté de ce principe, les auteurs doutent qu’une loi nationale puisse constituer un fondement solide en droit international. En ce sens, l’adoption par le Luxembourg de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace est perçue comme traduisant l’émergence d’un consensus international en faveur de l’interprétation américaine. Cette loi est d’ailleurs, à plusieurs égards, plus précise que son équivalent d’outre-Atlantique, sur le régime de responsabilité associé à cette activité, sur le principe d’autorisation préalable soumise à condition, ou encore sur les sanctions encourues. En parallèle, le gouvernement luxembourgeois a signé des memoranda d’accord avec d’autres pays, notamment les Emirats arabes unis.

Futur cadre commun ou Far West ?

En dépit de ces développements récents, l’incertitude demeure et des efforts supplémentaires doivent être entrepris pour répondre aux questions qui restent aujourd’hui sans réponse : quelle capacité auront les acteurs à faire valoir leurs droits dans plusieurs juridictions ? Quel sera le régime fiscal ? Comme gérer d’éventuels contentieux, notamment pour l’accès aux ressources ? Même si les obstacles techniques et économiques sont levés dans les années qui viennent, la réponse à ces questions conditionne la possibilité pour de tels projets à trouver des financements.

En outre, l’incertitude actuelle pourrait aboutir à l’adoption de lois nationales concurrentes et potentiellement contradictoires, voire à une domination de quelques acteurs ou à des comportements risqués dans l’espace. Pour limiter ces risques, certains appellent à amender le Traité de l’espace de 1967. Néanmoins, d’autres mettent en garde contre la « réouverture » d’un traité qui, en dépit de ses limites, est le fondement même d’une forme de consensus international, y compris en matière de militarisation de l’espace.

Souhaitant contourner ces écueils, le groupe de travail international de la Haye sur les ressources spatiales (6) associe de nombreux acteurs publics et privés avec pour objectif de créer les conditions d’un « cadre international », sans en définir à ce stade la forme juridique. Ses travaux ont déjà abouti à la publication le 13 septembre 2017 d’ « éléments de base », qui se veulent très concrets (7). Les discussions se poursuivent et semblent prometteuses.

Pour finir, notons que l’exploitation des corps célestes pose également la question de leur protection. Par exemple, peut-on imaginer des sites classés au patrimoine mondial de l’humanité et ainsi protégés de toute exploitation ? La question n’est pas farfelue, puisque la NASA a déjà publié des lignes directrices pour protéger les sites explorés par les astronautes du programme Apollo contre d’éventuels visiteurs (8). Exploitation mais protection : l’émergence d’un véritable « droit spatial de l’environnement » est ainsi en devenir.

NOTES :

1) Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

2) Pour de plus amples développements, voir l’article de Scot W. Anderson, Korey Christensen & Julia LaManna, « The development of natural resources in outer space », Journal of Energy & Natural Resources Law 2018.

3) Roth, Samuel, « Developing a Law of Asteroids: Constants, Variables, and Alternatives » (March 30, 2015). Columbia Journal of Transnational Law.

4) Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes.

5) Mais pas par les États-Unis, la Russie ou la Chine ; la France l’ayant signé mais pas ratifié.

6) « The Hague International Space Resources Governance Working Group », https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-public-law/institute-for-air-space-law/the-hague-space-resources-governance-working-group.

8) https://sservi.nasa.gov/articles/nasa-sets-guidelines-apollo-moon-landing-site/.

Arthur Sauzay,

Avocat au cabinet Allen & Overy LLP

Expert sur les questions spatiales à l’Institut Montaigne

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *