Article précédent

|

|

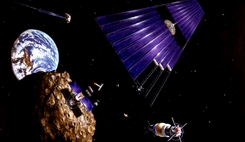

Aujourd’hui, c’est une rivalité d’une toute autre nature qui se joue : elle est technologique. En effet, grâce aux missions spatiales, et ce n’est qu’un exemple, la médecine bénéficie d’avancées considérables, partant, nous guérissons ou vivons mieux et plus longtemps. C’est aussi grâce aux satellites que l’on peut regarder en direct la Coupe du monde de football quel que soit l’endroit où l’on se trouve sur la planète, que nous bénéficions d’Internet, des nombreux progrès en météorologie, et que l’on assure la sécurité aérienne et bien sûr la défense militaire.

C’est peu dire que lorsque le 20 juillet 1969, Neil Armstrong marche pour la première fois sur la Lune, autre symbole de la conquête de l’espace, les hommes sont loin d’imaginer les bouleversements que tout cela allait engendrer. Mais tout progrès s’accompagne de sa part d’ombre. Aussi, pour éviter de commettre les erreurs du passé en matière de protection de notre environnement, nous devons nous soucier des conséquences de l’activité spatiale dont tout porte à croire qu’elle ne peut que s’accélérer dans les années à venir et des solutions à apporter.

L’on sait que l’impact environnemental de l’exploration spatiale est réel (I), mais en dépit du cadre juridique en place (II), il nous revient de protéger durablement notre univers (III).

La pollution liée aux activités spatiales

Contrairement à ce que l’on suppose, il existe déjà une véritable

pollution liée à l’activité spatiale, qui se fait à deux niveaux, générée

par les lancements réalisés depuis 1957.

En effet, en un peu plus d’un demi-siècle, ce ne sont pas moins de 5 000lancements réalisés dans l’espace, 23 000débris de la

taille d’une balle de baseball, 500 000objets d’un centimètre et un milliard d’objets d’une taille inférieure (1) qui peuplent

dorénavant l’espace.

L’exploration spatiale a une double conséquence, car les débris peuvent avoir un impact dans l’espace à proprement parler mais également sur la terre. Cela se traduit par des dommages environnementaux, par des dommages à la propriété, ainsi que par un risque pour les populations exposées à ces débris. Rolf Densing, directeur des opérations de l’agence spatiale européenne, estimait en 2017 le nombre de débris à 750 000 (2). Si leur taille varie considérablement, il n’en demeure pas moins que chaque débris peut endommager une station ou un satellite. Ainsi, en 2016, le Centre d’orbitographie opérationnelle du CNES répertoriait plus de deux millions d’alertes collisions (3). Cette année-là, 17 manœuvres de satellites français et européens ont été nécessaires. Par ailleurs, si la majeure partie des débris se désintègre à leur entrée dans notre atmosphère, 10 à 20 % atteignent la surface de la Terre.

Certes on ne recense à ce jour aucun incident majeur, mais dans l’immédiat, on ne mesure pas encore très bien les conséquences pour les populations. Toutefois, ces débris ont nécessairement une incidence sur notre vie « à terre » puisque certains déchets quittent le champ de gravitation et retombent sur la planète Terre, la polluant davantage, et on ne parle pas des engins s’abîmant dans les océans avec des conséquences que nous sommes aujourd’hui malhabiles encore à mesurer.

Enfin, il faut aussi garder à l’esprit que les lancements spatiaux peuvent avoir des conséquences plus immédiates pour notre environnement terrestre. En France, par exemple, la question de l’impact de l’activité spatiale guyanais (CSG) sur la faune avoisinante est posée par certains qui redoutent que ne soit rompue l’harmonie de la faune et de la flore (4).

On voit bien que l’intensité de l’activité spatiale ne manquera pas d’avoir des conséquences que l’on mesure encore mal, c’est la raison pour laquelle il convient de tout mettre en œuvre pour en limiter la portée.

Un cadre juridique multiforme

Sans surprise, eu égard à la nature de l’activité, le cadre juridique est depuis très longtemps à la fois international, de par les traités qui existent, mais aussi national.

Au plan international, le Comité de coordination inter-institutions sur les débris spatiaux, largement inspiré par les lois et recommandations nationales, a adopté en 2002 une directive qui sera transposée cinq ans plus tard sous forme de résolutions par l’ONU. Ces textes insistent notamment sur l’obligation de limiter les risques de désintégration.

S’il est vrai que plusieurs agences spatiales ont pris l’initiative d’établir des directives respectueuses de l’environnement, de l’homme et de la propriété d’autrui, et que plusieurs organisations internationales sont allées dans le même sens, deux questions subsistent : ces règles sont-elles suivies et ces règles suffisent-elles ?

Les seuls instruments juridiques contraignants sont un traité des Nations unies (5) et une convention de 1972 (6) sur la responsabilité des États de lancement en cas de dommage, qui prévoient notamment que les États doivent établir une réglementation afin de répondre aux exigences environnementales et de sécurité.

Au plan interne, la France a été la première à satisfaire à cette obligation, en adoptant la loi relative aux opérations spatiales du 3 juin 2008 (7). Cette dernière définit un dommage provoqué par une activité spatiale comme "toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l’environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d’une opération spatiale ".

Aussi, l’article L. 161-1 du Code de l’environnement indique qu’un dommage causé à l’environnement est un dommage pouvant :

• créer un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols ;

• affecter gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux ;

• affecter gravement le maintien ou le rétablissement de certaines espèces ou habitats d’espèces.

Ce dispositif législatif est complété par le décret du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi du 3 juin 2008, qui impose que les demandes d’autorisation de lancement doivent être notamment accompagnées d’études d’impact sur l’environnement et de mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets néfastes des activités spatiales sur l’environnement (8).

Plusieurs agences spatiales ont adopté un ensemble de règles et de bonnes pratiques. Ainsi le CNES, inspiré par la NASA (9), interdit depuis 1998 (10) aux lanceurs de polluer volontairement ou d’endommager volontairement des satellites. Les caches des capteurs ou encore les mécanismes permettant la séparation et le déploiement ne peuvent plus être volontairement rejetés en orbite terrestre comme cela se faisait communément il y a 30 ans.

Par ailleurs, parmi les dispositions les plus significatives, on notera que les objets spatiaux doivent être mis en état d’inertie et les lanceurs doivent prendre toutes les mesures possibles afin d’éviter une collision. Les désorbitations, lorsqu’inévitables, doivent être contrôlées afin d’éviter tout dommage et tout accident au sol. Enfin, il est interdit de rester en orbite basse plus de 25 ans ou en orbite géostationnaire une fois la mission terminée.

Du développement durable de la planète à la protection de l’Univers

Au regard du volume indiqué de débris et l’incertitude qui règne quant à leur impact sur la Terre à long terme, il semble bien impératif de tout mettre en œuvre pour prévenir les risques environnementaux avec les "nettoyeurs de l’espace".

En premier lieu, comme le nettoyage de notre planète, il faut désormais nettoyer l’espace en récupérant les débris. De nombreuses entreprises et agences travaillent déjà à des solutions qui permettraient de remorquer ces débris.

On retiendra que l’entreprise Singapourienne Astroscale travaille ainsi au développement d’un microsatellite équipé d’aimants. De son côté, l’Agence spatiale européenne met au point des pinces robotiques, filets, ou encore harpons. Cette dernière respecte par ailleurs une politique de « désorbitage » systématique ou d’orbites cimetières pour les satellites en fin de vie. La NASA s’est de même penchée sur les pinces, cette fois-ci inspirées des lézards dont la grippe est très résistante.

En second lieu, il faut réduire le nombre de satellites dépourvus de propulsion, car ceux-ci ne peuvent ni éviter des débris, ni se désorbiter. Il est aujourd’hui impératif de prendre des mesures par anticipation et non plus seulement par réaction.

En troisième lieu, il faut développer des lanceurs de fusée capables de revenir sur Terre. Dès 2015, ce challenge était réussi par Blue Origin et Space X. On ne peut qu’espérer qu’il deviendra un jour obligatoire d’utiliser un lanceur programmé pour revenir à un point précis afin d’éviter les débris spatiaux dus aux lanceurs.

Enfin, il convient de favoriser le recyclage. Il n’est pas exclu, dans un futur un peu plus lointain, de pouvoir réutiliser certains matériaux afin d’effectuer des réparations sur d’autres objets déjà dans l’espace.

En conclusion, puisque notre activité spatiale risque de s’accroître, au-delà des textes, il faut une mise en œuvre de la collectivité internationale pour assurer la propreté de notre univers. Il est de notre responsabilité, autant morale que financière, de s’atteler ensemble à la gestion de ce sujet, quand nous savons d’ores et déjà que le nombre de satellites va être multiplié par 30 à l’échéance des 20 prochaines années !

NOTES :

1) Vers une écologie spatiale ? https//atelier.bnpparisbas/prospective/article/écologie- spatiale

2) https://www.businessinsider.fr/solutions-pour-attraper-debris-spatiaux

3) Débris spatiaux, où en est-on ? https://cnes.fr/fr/dossier-debris-spatiaux-ou-en-est

4) https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/impact-des-lancements-de-fusée

5) Traités et Principes des Nations unies Relatifs à l’Espace Extra-atmosphérique (ST/SPACE/61/REV.1).

6) Convention sur la Responsabilité Internationale pour les Dommages Causés par les Objets Spatiaux, 29 mars 1972.

7) Loi n° 2008-518 publiée au JORF n° 0129 du 4 juin 2008.

8) Décret n° 2009-643 publié au JORF n° 0132 du 10 juin 2009.

9) Safety Standard NSS-1740.14 – Guidelines and Assessment Procedures for Limiting Orbital Debris.

10) CNES Standard Collection, Method and Procedure Space Debris – Safety Requirements (RNC-CNES-Q40-512).

Jean-Claude

Beaujour,

Docteur en droit, LLM,

Avocat au barreau de Paris, (SMITH d’ORIA)

Sarah

Beaujour,

JD, LLM, Avocate au barreau

de New-York (PMJ-Chicago)

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *