Article précédent

« Les grands faits de société ou les grandes affaires politico-financières sont un miroir exceptionnel de la société toute entière »

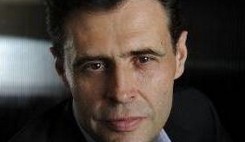

Matthieu Aron est titulaire d’une licence d’histoire et diplômé du Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme de Strasbourg. Grand reporter et conseiller éditorial à L’Obs, il est spécialisé dans la couverture des grandes enquêtes criminelles et judiciaires. À travers cette interview, il revient sur son métier, la relation justice-médias, mais aussi sur les grandes affaires judiciaires qui l’ont principalement marqué.

En tant que journaliste, comment vous êtes-vous spécialisé dans la couverture des grandes enquêtes criminelles et judiciaires ?

J’ai débuté ma carrière comme reporter à la radio, et quelques années plus tard, j’y suis devenu chroniqueur judiciaire. Je m’intéressais en effet aux sujets de société en général, et la justice est un prisme idéal pour en « prendre le pouls ».

Lorsqu’on se spécialise dans la justice, deux formes de travail s’offrent à vous : la chronique judicaire et le journalisme d’enquête. Dans le premier cas, on s’assoit dans une salle d’audience pour ensuite rendre compte de façon pédagogique et attrayante de l’affaire en question, en construisant son récit. C’est notamment ce qui est proposé à travers la rubrique « Un jour au palais » de l’Obs, une chronique de la justice ordinaire.

Puis, il y a le journalisme d’enquête, qui demande un travail d’investigation. Cette forme requiert également plus de temps. Dans ce cadre, j’ai récemment réalisé pour L’Obs un article, de concert avec Caroline Michel-Aguirre, sur DSK : qu’est-il devenu depuis son procès ?

C’est précisément ce double travail, entre chronique et enquête, qui m’a intéressé dans la spécialisation judiciaire, et qui me convient encore aujourd’hui.

Outre cette complémentarité, quels éléments vous intéressent particulièrement dans le traitement de ces affaires ?

Les grands faits de société ou les grandes affaires politico-financières sont un miroir exceptionnel de la société toute entière. Hors de la vie de « Monsieur tout le monde », ils révèlent de façon démultipliée des affaires significatives. Dans les affaires de corruption par exemple, qu’est-ce qui motive quelqu’un à agir dans l’illégalité ? De la toute petite affaire de celui qui maquille sa note de frais dans un restaurant à la grande corruption, l’histoire est sensiblement la même, seule la puissance du zoom diffère.

Quelles affaires judiciaires vous ont particulièrement marqué ?

Je retiens trois affaires qui, par ce qu’elles représentent ou par les rebondissements connus, m’ont particulièrement touché.

En premier lieu, il s’agit de l’affaire Elf, qui remonte, il est vrai, à plus de 20 ans. Illustrant la corruption dans une très grande société industrielle, elle possède son lot de protagonistes forts, à commencer par la magistrate éva Joly, qui a dû se battre, puis un grand patron, Loïk Le Floch-Prigent, et le politique Roland Dumas, pour ne citer qu’eux.

Je pense aussi à ce qui fut le plus long procès de l’histoire de France : celui de Maurice Papon, qui a débuté en 1997 et que j’ai eu la chance de suivre durant plus de six mois, en assistant à plus d’une centaine d’audiences. En plus de vivre un réel pan de l’Histoire de France, c’est aussi le procès d’un homme qui se jouait.

Enfin, je retiendrai l’affaire Alstom. J’ai écrit de nombreux articles et un livre sur le sujet (ndlr Le Piège américain, écrit avec Frédéric Pierucci, Éditions JC Lattès), car cette affaire de grande corruption révèle comment les États-Unis ont fait pression en s’attaquant aux grandes sociétés industrielles européennes. Ils ont usé d’une réelle pression géopolitique.

Plus concrètement, comment travaillez-vous ?

Il n’y a pas de schéma de travail classique, chaque affaire a sa propre histoire. Toutefois, il est vrai que dans le travail d’enquête, certains points communs se dessinent. En ce qui concerne les sources, par exemple : il y a d’abord celles qu’on appelle les « acteurs directs » de l’affaire (intermédiaires, victimes…), qu’on rencontre de par la place primordiale qu’ils occupent dans l’affaire (il arrive que certains acteurs contactent eux-mêmes les médias pour livrer leur propre version de l’histoire). Il s’établit un lien de confiance entre eux et le journaliste, pouvant même amener certains à témoigner par la suite. C’est la source principale, car c’est grâce à eux que nous, journalistes, comprenons le mieux l’affaire.

Il y aussi les « acteurs-enquêteurs », c’est-à-dire les magistrats, les policiers... Malgré leur connaissance du dossier, ils n’apparaissent pas comme étant la source la plus simple à gérer, ni la plus bavarde.

Puis il y a les avocats. Ces derniers peuvent parfois présenter un vif intérêt à communiquer sur telle ou telle partie du dossier, profitant, cela va de soi, à la défense de leur client.

La dernière source est constituée d’experts, lesquels apportent un regard plus global sur le dossier.

Lorsqu’on débute une enquête, il y a deux cas de figure : soit l’affaire a déjà été traitée dans les médias et, dans ce cas, le travail consistera à apporter des compléments ou précisions dans les travaux déjà réalisés ; soit on démarre de rien et tout est à découvrir. C’est ce qui m’intéresse le plus, mais cela demande davantage de travail et de recherche.

Quelles contraintes vous imposez-vous ?

Quand on parle de chronique judicaire, comme dans tout autre travail journalistique, les règles de base du journalisme s’appliquent. Il faut donc s’assurer que les informations rapportées sont exactes. Dans le traitement de l’information, il est vrai que nous avons chacun notre propre sensibilité, ce qui nous amène à être davantage intéressé par telle ou telle partie du dossier, ou touché par tel ou tel témoignage, comme peut l’être de la même manière un juré ou un magistrat. Nous sommes tentés de rapporter dans notre compte rendu d’audience un aspect exceptionnel du dossier, ou se focaliser sur un point parce qu’il est drôle, dramatique ou émouvant. Toutefois, il faut parvenir à s’attacher à la globalité de l’affaire, sans se focaliser sur des détails qui, au regard de la totalité du dossier, ne présentent que peu d’intérêt.

Pensez-vous que le traitement médiatique d’une affaire peut, d’une façon ou d’une autre, influer sur le cours d’un procès ?

Honnêtement, pendant le procès, je pense que les médias n’influent que relativement peu sur le verdict.

Lors d’un procès en assises par exemple, ce dernier se déroule à huis clos. Les magistrats et le juré populaire assistent aux débats pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, durant lesquels est analysée la totalité du dossier.

Ce qui compte pour eux, c’est ce qui se passe durant le procès, et non les quelques minutes de reportages qui tentent de synthétiser l’affaire en cours. Les citoyens prennent très au sérieux leur travail de juré. Ils connaissent le dossier, et à la limite, ce sont eux qui devraient juger la qualité du reportage au travers du volume de données dont ils disposent.

En revanche, dans une grande affaire, avant que ne débute le procès, le traitement médiatique peut à mon sens influer sur la perception que l’on a de l’affaire. Mais très vite, la totalité du dossier se dévoile et va encore une fois prendre le dessus.

Quel regard portez-vous sur la crise de confiance que connaît aujourd’hui la justice auprès des justiciables ?

Je ne suis pas sûr qu’il y ait véritablement une crise

de confiance globale. Quand on parle de la justice du quotidien, les personnes

sont confrontées à des cas de divorce, de contentieux commerciaux, d’assurance,

ou encore liés à la conduite…

Le justiciable peut trouver que la justice est trop longue, ou qu’elle ne

consacre pas assez de temps à son litige. Ces délais sont en effet dus à un

problème de budget de la Justice : la France est sous-dotée par rapport

aux principaux pays européens, et nous sommes confrontés à un vrai manque de

moyens.

Sur les grands dossiers judiciaires ou criminels, ou lors des grandes affaires correctionnelles, je ne pense pas qu’il y ait une crise de confiance. Ceux qu’on appelle les artisans de la justice (avocats, procureurs, magistrats…) font preuve d’un grand professionnalisme et les Français le reconnaissent. Nous constatons que peu de jugements sont remis en cause.

Toutefois, dans les affaires politico-financières, les accusés font généralement appel à des avocats célèbres pour les défendre, car leurs moyens financiers les leur permettent, ou parce que le rayonnement médiatique du procès amène les avocats à proposer leurs services en revoyant à la baisse leurs tarifs. Les accusés ont ainsi les moyens de contester chaque point de la procédure, ce qui freine inévitablement le travail de la justice qui, prenant trop de temps, va devenir de plus en plus incompréhensible auprès de l’opinion publique. Le citoyen va alors avoir l’impression que l’accusé a échappé à la justice, ce qui n’est pourtant pas le cas.

Si on s’intéresse à l’incarcération des personnalités publiques, ces dernières peuvent en effet faire l’objet d’une mise en détention à l’écart, nécessaire pour assurer leur protection. Il ne s’agit pas de favoritisme. Rappelons qu’un personnage public subit déjà une accusation et une condamnation publiques.

En outre, tout système judicaire est bâti sur une architecture. Il est vrai qu’à l’inverse des présidents de cour d’assises par exemple, le parquet en France n’est pas indépendant. Les juges sont nommés par le pouvoir exécutif, lequel est issu d’une élection, soit, mais cela entraîne inévitablement des doutes. L’alternance politique permet en outre de corriger cela, mais tant que le parquetier ne sera pas totalement indépendant, il y aura toujours une suspicion, avérée ou non.

Votre ouvrage, Les grandes plaidoiries des ténors du barreau, qui a aussi été adapté au théâtre avec la pièce Plaidoiries, interprétée par Richard Berry, fait l’objet d’une réédition augmentée. Comment est né ce projet ? Quelles sont les nouveautés apportées à cette édition ?

Le projet est né il y a dix ans, au fil d’une discussion avec un éditeur. Il me parlait des plaidoiries, déplorant qu’une fois déclamées, il n’en restait que peu de traces, à l’exception bien sûr des grands procès historiques, comme ceux de Barbie, Touvier ou Papon, ou des grands procès de santé, comme AZF, qui ont été enregistrés. Mais dans la grande majorité des cas, aucun enregistrement ne permet de conserver les plaidoiries, les mots s’envolent dans la salle d’audience, devant un public très restreint, et disparaissent.

Il apparaissait alors intéressant de conserver ces plaidoiries, mais comment ? Nous avons été confrontés à plusieurs cas de figure : certaines plaidoiries sont écrites, d’autres non. Certaines ne résistent qu’à travers quelques notes, d’un avocat, d’une sténographiste, ou même d’un journaliste. Il a donc fallu procéder à un travail de synthèse, de reconstruction, ou de reconstitution, en lien avec les avocats qui ont accepté de jouer le jeu. D’autres n’ont toutefois plus aucune pièce permettant ce travail de reconstitution, et sont alors tombées dans l’oubli.

J’ai choisi de travailler sur une cinquantaine d’affaires. L’exercice m’intéressait personnellement, mais la question était de savoir si ce travail inédit allait aussi intéresser les lecteurs ? Cet exercice oral pouvait-il exister à l’écrit ? À sa sortie, le livre a rencontré un vrai succès et je m’en réjouis. Nous avons donc décidé de l’alimenter au fil des ans.

Six nouvelles plaidoiries ont été ajoutées dans la dernière édition, prononcées lors de procès de six grandes affaires de sociétés : le procès du frère de Mohamed Merah ; celui de l’agriculteur Paul François, victime de l’herbicide de la firme Monsanto, celui de Cédric Herrou et son « délit de solidarité » auprès des migrants, le procès d’une affaire de pédophile, rappelant l’affaire Matzneff, et deux autres procès plus anciens (le premier concerne le procès d’émile Zola, et son « injure à l’armée » suite à la publication de J’accuse, et le second est celui intenté contre Gustave Flaubert et son délit « d’outrage à la morale publique et à la religion » avant la publication d’Emma Bovary). La majorité des affaires est très connue, car le but n’est pas de contextualiser la plaidoirie en revenant trop en détails sur l’affaire, mais d’en livrer purement et simplement toute sa force.

Puis il y a eu en effet l’adaptation au théâtre. Lorsque le livre a été publié, plusieurs metteurs en scène m’ont contacté. Le livre regroupait des grands sujets de société qui raisonnaient auprès du public. On a donc réfléchi, avec Éric Théobald, à différentes mises en scène : fallait-il faire appel à plusieurs acteurs ? Devions-nous reconstituer un procès et imaginer un dialogue entre le juge et l’avocat ? Au final, nous avons privilégié une version simple qui, à notre sens, rend compte de l’essentiel de la plaidoirie, c’est-à-dire un acteur, seul sur scène, qui porte individuellement la parole des avocats. Il fallait enfin trouver un acteur capable d’incarner cette parole... Par chance, Richard Berry a immédiatement accepté et a été par la suite fortement impliqué dans le projet. Il s’est replongé dans les affaires afin d’en maîtriser, en plus du texte, tous les aspects.

Enfin, quels sont les facteurs qui font le succès d’une plaidoirie ?

Pour qu’une plaidoirie soit percutante, elle doit incarner tant la maîtrise parfaite du dossier que la connaissance de toute la procédure de l’avocat. C’est cette complémentarité qui fera qu’une plaidoirie est réussie, mais cela suppose inévitablement une grande charge de travail. L’avocat doit montrer et démontrer qu’il en a compris toutes les arcades, le tout combiné bien sûr à un art oratoire, en mettant les arguments favorables en relief sans que cela ne paraisse comme étant une simple figure de style. Il doit, surtout aujourd’hui, maîtriser un art oratoire plus direct : lors d’un procès, l’avocat doit pouvoir entrer en contact avec les juges, et parvenir à instaurer une sorte de dialogue, même s’il est seul à réaliser sa plaidoirie.

Propos recueillis par Constance Périn

Les grandes plaidoiries des ténors du barreau

Crimes

historiques (Pétain, Barbie, Papon), erreurs judiciaires (Outreau, Dils,

Seznec), combats de société (affaire du sang contaminé, drame des bébés

congelés), énigmes criminelles (affaire Grégory, procès Agnelet, dossier

Ranucci), scandales financiers ou politiques, dossiers de terrorisme (Colonna,

Charlie Hebdo, Carlos, Islamistes radicaux), les grands procès façonnent

l'histoire de notre pays. Lors des audiences, la procédure est orale, les

débats ne sont presque jamais enregistrés et les mots s'envolent. L'auteur,

chroniqueur judiciaire durant 20 ans, a pu, grâce à ses notes d'audiences et à

ses recherches, reconstituer les plaidoyers vibrants des plus grands ténors du

barreau.

Ce livre fait aujourd'hui l'objet d'une réédition revue et augmentée. Il

présente désormais la plaidoirie de Francis Szpiner dans le procès des

attentats de Toulouse, celle de Fernand Labori dans l'affaire Dreyfus, le

plaidoyer de François Lafforgue contre Monsanto, celui de Félix Molteni pour le

droit d'asile, ou l'intervention d'Éric Morain aux côtés des victimes de

pédophiles, et, enfin, le monument d'éloquence de Jules Senard, l'avocat de

Gustave Flaubert, accusé « d'outrage aux bonnes moeurs » pour Madame

Bovary.

Les grandes plaidoiries des ténors du barreau (nouvelle édition augmentée)

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *