Article précédent

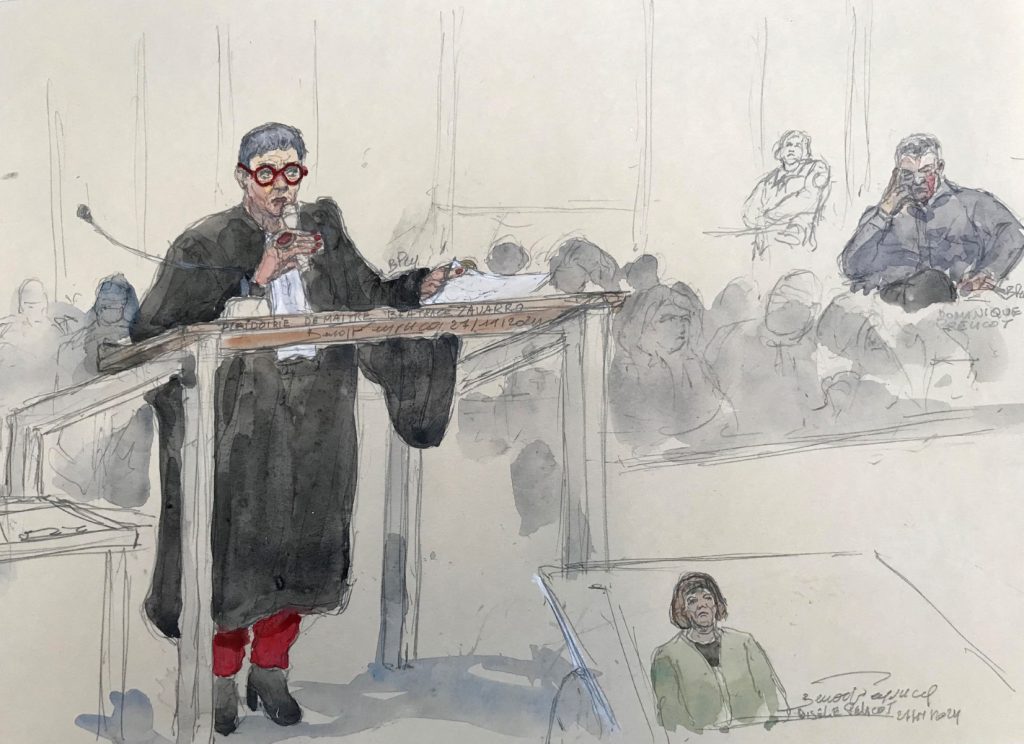

INTERVIEW. Ses lunettes rouges vissées sur le nez ou sur la tête, le regard imperturbable, Béatrice Zavarro s’est rendue célèbre en acceptant de défendre Dominique Pelicot dans l’affaire dite des viols de Mazan, ou le « procès d’Avignon », comme elle l’appelle. Alors que le procès en appel d’un des accusés commence, ce début octobre, l’avocate revient dans un livre – Défendre l’indéfendable (Mareuil Éditions) – sur sa traversée judiciaire en solitaire, face à une posture pour beaucoup inaudible, dans un procès qui aura marqué l’histoire.

Journal spécial des sociétés : Pourquoi avoir décidé de raconter de l’intérieur, avec vos mots, l’affaire des viols de Mazan ?

Béatrice Zavarro : Parce que je me dis qu’à un moment donné ou à un autre, Pelicot sera peut-être un vieux souvenir, et qu’à mon sens, il fallait laisser une trace écrite de tout ce tourbillon dans lequel j’ai évolué pendant trois mois et demi, avec mes émotions, mes sentiments, ma solitude, mes états d’âme, mes bons et mes mauvais moments. Il était pour moi important d’expliquer de l’intérieur ce que j’avais pu ressentir, et de peut-être aussi faire passer un message d’espoir, ou du moins de justice, en disant qu’on est entourés d’hommes et de femmes qui ont tous la nécessité d’être défendus, quel que soit l’acte commis.

JSS : Auriez-vous accepté ce dossier si Dominique Pelicot avait nié l’ensemble des accusations ?

B. Z. : Oui, s’il m’avait dit que les vidéos sont l’expression d’une participation volontaire de Madame Pelicot, et qu’il voulait qu’on aille sur cet angle-là, on y serait allés, mais je lui aurais fait signer une vraie décharge de responsabilité. Je lui aurais dit qu’il allait dans le mur, en lui expliquant par écrit les enjeux de la peine, même si celle-ci aurait été la même puisqu’il a endossé le maximum légal encouru. Mais peut-être que l’audience aurait été encore plus violente. La façon avec laquelle la Vox Populi l’a attaqué aurait été encore plus amplifiée, peut-être déformée, alors que là, j’ai l’impression d’avoir fait passer un message comme quoi il reste un homme.

JSS : Vous dites vous-même qu’il y avait peu d’enjeux sur le résultat de ce procès, durant lequel votre client reconnaissait quasiment tous les faits. Comment envisagiez-vous votre rôle dans ce contexte ?

B. Z. : C’est un rôle d’explication, un rôle par lequel on dit à la cour : vous jugez un homme et pas un monstre. C’est un rôle par lequel on dit : il est le fruit de ses traumas, et je ne démords pas du fait que les traumatismes desquels on ne se relève pas ou qui ressurgissent sont parfois plus prégnants et dominent la personnalité de l’individu, qui est parfois incapable de pouvoir se battre contre ça. C’est ce que Boris Cyrulnik (neuropsychiatre et auteur, ndlr) avait appelé la possibilité de résilience, et pour le coup Pelicot n’a pas été résilient, parce qu’au milieu il y a un terreau familial qui est inopérant.

JSS : Quels étaient les enjeux de votre plaidoirie ? Dans votre livre, vous posez cette question : « Alors, à quoi est-ce que je vais servir ? »

B. Z. : C’est qu’à un moment donné, je sens bien que je marche sur un terrain qui n’est pas apprécié. C’est-à-dire que quand je prends la parole pour accuser les autres, ce que les autres ont fait nonchalamment et abondamment dans leur plaidoirie, ce que j’ai appelé les « plaidoiries réquisitoires », je sens que j’agace.

Mais j’avais effectivement deux solutions. Soit Monsieur Pelicot reconnaît les faits, et je reste assise pendant quatre mois au motif que l’accusation a la charge de la preuve. Soit je m’assure contre le fait qu’on puisse venir me dire qu’il est menteur et manipulateur.

C’était sensiblement le propos majoritaire des accusés. Et je ne pouvais pas laisser passer le fait qu’ils disent que l’information n’était pas claire et qu’ils ne savaient pas qu’ils venaient dans cette chambre en connaissance de cause.

JSS : Vous avez une approche de la défense marquée par le nécessaire respect de la partie civile, en prenant soin « de ne pas dédouaner, ni heurter ». Comprenez-vous l’approche inverse de certains confrères, comme ceux assurant la défense des co-accusés dans l’affaire des viols de Mazan, ou encore l’avocat de Gérard Depardieu ?

B. Z. : Ce n’est pas ça, le travail de l’avocat. Ce n’est pas de dire à une victime qu’elle ment. D’abord, c’est contre-productif, il me semble. C’est comme quand vous voulez insulter quelqu’un. Lui dire tout bonnement – je vais utiliser un nom trivial – vous êtes un con, ça ne sert à rien. Il faut plutôt lui démontrer qu’il est un imbécile. Et idem pour la victime. Moi, je respecte la parole d’une victime. Mais au-delà de ça, je préfère faire des démonstrations et expliquer au tribunal les raisons pour lesquelles je ne crois pas à la conviction, à l’accusation d’une victime.

Dans le cas de Jérémie Assous (avocat de Gérard Depardieu, ndlr), aller dire à Mlle Charlotte Arnould qu’elle ment semble réducteur et simpliste. En revanche, je ne connais pas le dossier de Depardieu, je ne vais pas m’y aventurer, mais il y a certainement dans cette procédure des éléments très objectifs qui permettent à l’avocat de démontrer que l’accusation ne tient pas, de façon objective. Cela me semble être plus judicieux et produire de meilleurs effets. Après, le tribunal juge en sa conscience et motivera son jugement pour dire si, oui ou non, la défense alimente son propos ou pas. Mais c’est nul, ça n’apporte rien.

Le mot mensonge, en droit, n’a pas de connotation.

JSS : En l’occurrence, on a lors de ce procès dépassé la notion de mensonge, puisque Jérémie Assous a eu des propos insultants à l’égard des parties civiles et de leurs avocates. Dans la condamnation de Depardieu a d’ailleurs été reconnue la notion de « victimisation secondaire ». La comprenez-vous ?

B. Z. : Non, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas parce que ça veut dire qu’on vient condamner un client pour la responsabilité de son avocat. Je préfère, à la limite, de façon très neutre, qu’un citoyen utilise les voies de recours qui lui sont offertes et les instances ordinales contre l’avocat s’il estime que la question de sa responsabilité doit être posée. Mais il ne me semble pas approprié pour un tribunal d’aller condamner un client parce que l’avocat s’est mal conduit. Maintenant, projetons-nous et regardons la réalité : pour l’instant, sous réserve d’une quelconque information qu’on pourrait recevoir d’une minute à l’autre, Jérémie Assous est toujours l’avocat de Gérard Depardieu. Donc cela signifie bien que Gérard Depardieu n’a pas été offensé par la façon avec laquelle son avocat s’est conduit, et a peut-être partagé sa façon de faire.

JSS : Et que Gérard Depardieu a donc quand même une responsabilité dans la conduite de son avocat…

B. Z. : Et il a peut-être aussi une responsabilité dans la conduite de son avocat, c’est-à-dire que l’avocat respecte le mandat que le client lui donne. Donc si les effets de manche de Jérémie Assous ont plu à Gérard Depardieu et que Depardieu ne déporte pas son avocat, ça veut dire que le duo avocat-client fonctionne.

JSS : Pour vous, pour autant, Gérard Depardieu n’a pas à être condamné pour le comportement de son avocat ?

B. Z. : Mais comme tout un chacun n’a pas à être condamné pour le comportement de son avocat. C’est comme si, en sens inverse, un client se comportait mal à l’audience et que l’on reprochait à l’avocat de ne pas « tenir » son client, de ne pas le briefer. Mais on n’est pas liés. Le client est libre de dire ce qu’il a envie de dire à la barre.

« Un avocat sanctionné pour la conduite de son client, ça ne tient pas la route. »

C’est un petit peu ce qui s’est passé pour le procès d’Avignon – je le développe dans le bouquin – quand j’ai eu un gros incident avec la cour au motif que Dominique Pelicot ne regardait pas les vidéos. Mais je n’ai pas l’obligation de dire à Pelicot quoi faire. Ce qui vaut dans un sens vaut dans l’autre. C’est comme si demain, un avocat était sanctionné pour la conduite de son client. Ça ne tient pas la route.

JSS : Les vidéos étaient au cœur de nombreuses polémiques, concernant notamment la levée du huis-clos. Vous écrivez que vous y étiez vous-même favorable, alors que cela n’était a priori pas à l’avantage de votre client, pourquoi ?

B. Z. : Ce que je dis, c’est que le huis-clos est un débat qui lie la cour et la partie civile qui se dit victime. Si cette dernière demande le huis-clos – l’article 306 du Code de procédure pénale est très précis sur ce point -, alors le huis-clos s’impose. Dans le cas contraire, celui de la non-demande du huis clos et non pas le refus, parce que le principe c’est la publicité des débats, alors l’absence du huis-clos s’impose. Après, dans le débat lui-même s’est posée la question de savoir si oui ou non, au motif que le huis-clos n’était pas demandé, nous devions rejeter les vidéos. Là encore, c’est un débat qui appartient à la cour.

Pour le procès d’Avignon, certains avocats en défense ont cru pouvoir porter leur appréciation et développer ça à la barre. Dont acte, leur parole a été reçue, la cour les a entendus. Certains ont dit que le sang de la justice allait couler dehors ou dans les lignes de la presse, etc. Mais ça, c’est un débat.

Moi, quand je dis que les vidéos doivent être diffusées, c’est parce qu’elles représentaient le noyau dur du dossier d’instruction. Donc le juge d’instruction avait connaissance des vidéos, les confrontations étaient alimentées par leur visionnage, et d’un coup d’un seul, on ne regarderait plus les vidéos au procès ? Ce ne serait pas cohérent.

JSS : Et qu’a changé cette absence de huis clos pour le procès ?

B. Z. : Le fait qu’on se parle, vous et moi. C’est-à-dire que d’un coup, il y a eu ce tourbillon, cette tempête, ce vertige, cette ébullition, ce ramdam qui fait que le monde entier a regardé le procès. Avignon est devenue la capitale du monde dans ce sujet qui est le viol. C’est ça, la portée de l’ouverture de la porte d’audience.

JSS : Vous ne pensiez pas, au début, que ce procès attirerait autant de journalistes. Pourquoi ?

B. Z. : Absolument pas. Je l’ai toujours dit : on était le 2 septembre, le 30 septembre, il y avait l’affaire des assistants parlementaires du RN, je savais qu’un peu plus tard, c’était Palmade… donc exit Pelicot. Et puis encore après, c’était Samuel Paty, avec tout ce que comporte ce dossier. Je me suis dit : ok, on parlera peut-être de l’affaire Pelicot un peu le matin, un peu le soir, de façon calfeutrée. J’étais loin d’imaginer, par contre – et certains de vos confrères ont dû me prendre pour une extraterrestre tellement je ne m’y attendais pas – que c’était le procès de la rentrée judiciaire 2024. Ils me regardaient un peu avec des gros yeux en se disant : je crois qu’elle n’en a pas conscience. Et ça m’a sauvée en même temps, parce que ça m’a permis de préparer ça tranquillement, sans pression.

JSS : Est-ce que vous comprenez aujourd’hui la portée qu’a pu avoir ce procès ?

B. Z. : Bien sûr que je le comprends. Je le comprends parce que on s’est retrouvés pendant trois mois et demi dans la chambre à coucher du couple Pelicot et on était sur une affaire de viol. Et c’est ça qui a percuté les esprits, c’est ça qui a mis le coup de pied dans la fourmilière des idées reçues. Parce qu’encore une fois, l’image qu’on se fait d’un viol, c’est le viol avec violence. C’est un homme qui, au détour d’un virage, d’un tunnel, d’un parking, d’un trottoir la nuit, attrape une bonne femme, la plaque contre le mur et lui impose des choses sexuelles.

Là, on est sur un viol par surprise complètement méconnu. On est dans une chambre à coucher : inconcevable. On est sur un couple qui a 50 ans de vie commune : irréaliste. Et puis on est sur une victime pour 50 accusés – le 51e étant en cavale. Donc c’était ça, le procès Pelicot. C’est ce qui fait que l’on continue à parler de tout ça.

Ce qui fait aussi le procès Pelicot, c’est la stabilité de cette femme. C’est le fait qu’elle reste debout. Elle ne s’effondre pas une seconde. Quand tous ces hommes défilent les uns après les autres, lors de ce que j’appelle les « présentations d’usage », qu’on connaît la matérialité des faits, on se dit : moi personnellement, face à ce défilé de la honte… Mais cette femme, elle ne bouge pas, elle ne bronche pas, elle les regarde stoïque.

« Ce qui fait aussi le procès Pelicot, c’est la stabilité de cette femme. C’est le fait qu’elle reste debout. Elle ne s’effondre pas une seconde. »

Béatrice Zavarro

Si elle ne flanche pas là, elle ne flanchera jamais. Les vidéos, elle les connaissait, et elle découvre au fur et à mesure les visages de ces hommes. Elle entend au fur et à mesure des déclarations des accusés, leurs excuses, alors qu’un tiers a ensuite fait appel. Et elle ne bronche pas. Il faut avoir du cran. C’est ça aussi qui fait la force de ce dossier.

JSS : Est-ce qu’il y aura selon vous un avant et un après Pelicot ?

B. Z. : L’avant Pelicot, c’était le dossier Halimi. Je l’ai toujours dit pendant les trois mois et demi : on est passé de Gisèle à Gisèle. On est passé de Gisèle Halimi qui a, par son action, criminalisé le viol – puisqu’il faut se rappeler que dans ce dossier dans lequel elle représentait la partie civile pour ces jeunes touristes, les accusés étaient renvoyés pour agressions sexuelles, pas pour viol. Le viol est devenu une infraction criminelle après ce procès.

Et puis on arrive à une Mme Gisèle Pelicot qui ne demande pas le huis clos. Donc là c’est un nouveau virage amorcé. Donc il y a un avant et un après, oui. Parce que certaines disaient ensuite : mon violeur passe en procès, je ne fermerai pas la porte, Gisèle l’a fait, je vais le faire. C’est ça, aussi, l’après dossier Pelicot. L’autre versant étant qu’on propose de modifier la loi, en y intégrant le mot consentement. Mais je le dis et je le redis : perte de temps, bonne conscience. Ça n’apporte rien. Le dossier Pelicot n’aurait pas changé d’un iota si la loi avait été modifiée avant l’introduction des débats.

JSS : Pour vous, la loi actuelle était suffisante ?

B. Z. : Pour moi la loi actuelle était suffisante. En revanche, repartez à la base, redites aux petits garçons qu’il faut respecter les petites filles, et inversement, parce que ce n’est pas que dans un sens. Il y a une nécessité d’éduquer les plus jeunes, de rappeler les règles de base du respect, d’éviter aussi les violences parentales. Parce qu’il faut se rappeler que, dans cette audience, tous les accusés, à une exception près, tous avaient une enfance cabossée, un père maltraitant, un père abuseur – parfois avec les complicités de la mère -, des enfants placés en foyer, aucun repère familial, aucune fondation stable, rien de tout ça.

Peut-être que si on rééduquait les parents, il y aurait moins d’accusés dans les cours d’assises et dans les tribunaux correctionnels.

JSS : Quels ont été les enseignements de ce procès pour vous, personnellement ?

B. Z. : Alors, d’un point de vue très pratico-pratique, ce sont des gens qui vous voient, qui vous regardent, qui vous sourient, qui vous reconnaissent… Je pense qu’ils reconnaissent surtout les lunettes rouges, que je vois de plus en plus sur les femmes, d’ailleurs…

JSS : Vous êtes devenue influenceuse ?

B. Z. : Voilà, je suis influenceuse des lunettes rouges (rires). Mais plus sérieusement, vous vous dites d’abord que vous avez accompli le boulot, que vous avez tenu trois mois et demi, que c’était un réel défi, et que vous l’avez tenu, sans fléchir. Même si, à un moment donné, j’ai quand même été un peu dépassée, en me disant que ça n’allait pas le faire, que ça allait être compliqué. Et puis après, c’est aborder les choses avec plus de recul, c’est-à-dire que si on a gravi l’Everest, on peut gravir d’autres montagnes qui sont, par définition, moins hautes. Et des gens viennent vous voir, en vous disant : je vous ai vue, vous m’avez convaincu dans un système de défense, j’aimerais bien que vous m’assistiez…

JSS : Dans votre livre, vous faites état de coïncidences troublantes. Le procès des viols de Mazan s’est ouvert le 2 septembre 2024, jour de votre anniversaire. Vous décrivez avoir subi un tassement brutal des vertèbres pendant la période d’instruction de l’affaire, à l’automne 2022. Voyez-vous un lien de cause à effet là-dedans ?

B. Z. : Quand on vous dit que le corps parle, c’est vrai. J’avais eu ce tassement de vertèbres qui m’avait valu le port d’un corset pendant dix mois, d’août 2022 à juillet 2023. Et puis, pendant le procès – notamment grâce à l’aide de mon mari, qui a assuré toute la logistique -, j’ai eu un dos impeccable, qui m’a tenu de façon exemplaire, qui ne s’est pas plaint. Et une fois le verdict prononcé, un dos qui se rappelle à mon bon souvenir et qui me dit : maintenant, assez déconné, je t’ai soutenu pendant trois mois et demi, tu vas te rappeler de moi et tu vas prendre soin de moi. Mais vraiment, j’aurais voulu le faire exprès, je n’aurais pas pu. Ça s’est vraiment réveillé quand la pression est retombée.

JSS : Est-ce que cette affaire a influencé votre manière d’envisager le métier ?

B. Z. : Oui. Alors ça n’a pas influencé ma manière de voir une victime parce que, de ce côté-là, je suis toujours dans le même état d’esprit. Mais j’aborde un dossier avec plus de recul. Je suis moins angoissée à la lecture d’un dossier pénal. Je continue à lire tous les procès-verbaux, parce que j’avais une procureure à Marseille qui m’avait beaucoup influencé dans sa méthode de travail. Un jour, elle m’avait dit : dans un dossier, tout est important, il faut tout lire. C’est pour ça que pour Pelicot, j’avais tout imprimé et lu. Il y a des choses dans des procès-verbaux qui paraissent anodines mais qui alimentent mon propos.

JSS : Pour votre cinquième année de droit, vous ne cherchiez pas un stage au parquet ou en juridiction. Vous dites : « C’est la vie des détenus et l’organisation carcérale qui m’intéresse ». Est-ce encore le cas aujourd’hui ?

B. Z. : Bien sûr, toujours. La question m’est souvent posée : s’il n’y avait pas le pôle cold case de Nanterre[1], est-ce que vous continueriez à aller voir Pelicot ? Oui, bien sûr. Aussitôt le jugement passé, je n’arrête pas ma mission. Alors pour M. Pelicot, c’est autre chose, parce qu’il y a encore une instruction en cours et l’appel arrive, je continue donc à aller le voir. Après, à un moment donné, mes missions s’arrêtent quand mon client est sur les rails de son exécution de peine. Mais chaque client sait que s’il a besoin de moi, même post-jugement, je réponds présente.

[1] Dominique Pelicot est par ailleurs mis en cause pour deux “cold cases” : une tentative de viol en 1999 qu’il a reconnue, et un viol suivi de meurtre en 1991 à Paris, qu’il nie.

LIRE AUSSI

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *