Article précédent

A l’occasion de la Nuit du Droit 2025, l’École nationale de la magistrature a organisé une reconstitution de scène de crime. Destinée à tous les publics, professionnels comme curieux, cette immersion a permis, parfois avec humour, toujours avec rigueur, de mettre en lumière l’ensemble des aspects d’une enquête pénale.

Devant l’entrée de l’École nationale de la magistrature à Bordeaux, un fourgon de l’identification criminelle posté sur les pavés annonce la couleur : un meurtre a été commis au sein de l’amphithéâtre Simone-Veil, quelques heures auparavant. De la première constatation sur les lieux du crime par les forces de l’ordre aux prémices de l’expertise médico-légale, chaque étape cruciale d’une enquête pénale s’apprête à être exposée de manière pédagogique devant un public tenu en haleine.

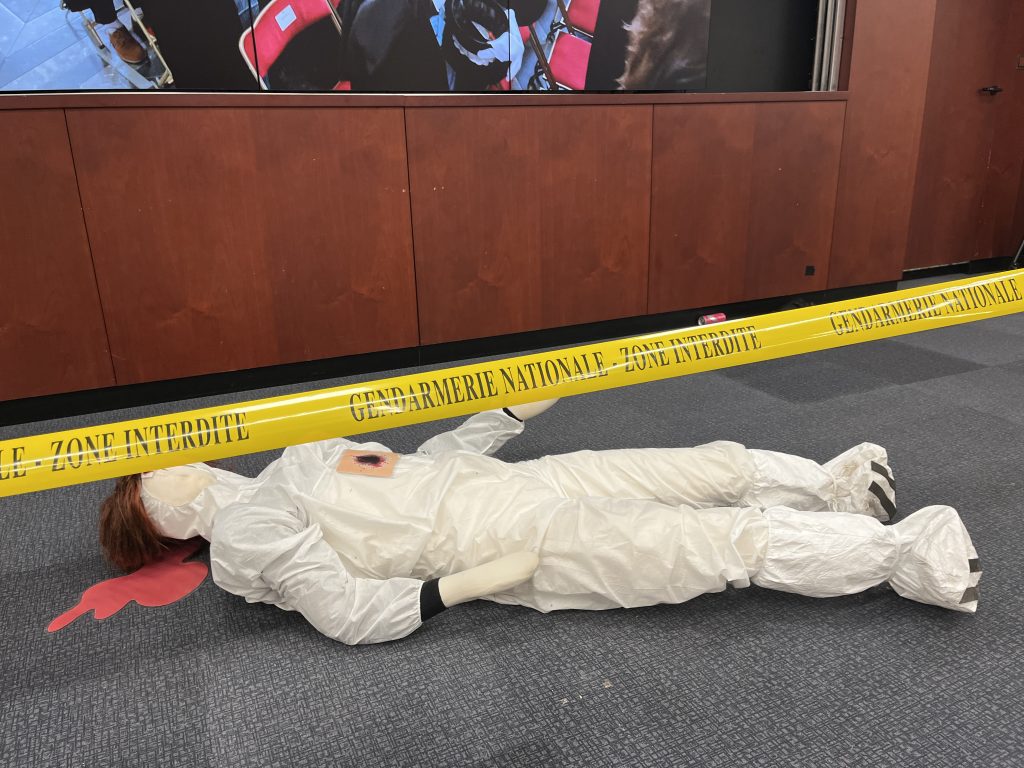

Car c’est sur scénario croustillant que repose, en ce 2 octobre, l’édition 2025 de la Nuit du Droit interprétée par l’ENM. Devant le corps entouré d’un scotch jaune d’avertissement, une centaine de collégiens et de lycéens d’Aquitaine, beaucoup d’étudiants en droit et quelques aficionados d’intrigues policières assistent à un épisode de « Faites entrer la victime » qui tend à mettre en lumière le déroulement d’une enquête et l’importance de la preuve en matière pénale.

Sur un ton solennel, le détail du crime est énoncé : « Le corps de la victime git en décubitus dorsal. Cause apparente du décès : meurtre par arme à feu. On observe deux blessures nettes par balle, l’une au niveau de la poitrine, l’autre au niveau la tête. Deux douilles de calibre similaire ont été retrouvées sur la scène de crime. Des trainées de sang légères suggèrent un possible déplacement du corps ou une tentative de fuite. Un sac de toile, ouvert et vidé de son contenu, a été localisé juste devant l’estrade. »

À lire aussi : Prestation de serment de l’ENM : une cérémonie « entre espoir et noirceur »

Compétent pour procéder aux premières constations, l’adjudant Lopez rentre en scène. Membre de la gendarmerie nationale de Gironde et technicien en identification criminelle, il participe à l’immersion proposée par l’ENM ce soir. Il explique la priorité du moment : assurer la conservation de la scène et interdire l’accès aux personnes non autorisées. « Le gel des lieux, qui limite la pollution de potentiels contaminants, peut être amené à évoluer, agrandi ou réduit, au fil de l’investigation » précise-t-il. Sans instruction du procureur de la République, il rappelle par ailleurs qu’il ne sera pas autorisé à déplacer le corps de la victime.

Les techniciens, qui fonctionnent la plupart du temps en binôme, s’équipent : combinaison à capuche, masque, gants, surbottes ou couvre-chaussures. « Nous, on préfère les surbottes parce que parfois, dans les scènes très ensanglantées, ça évite de glisser ». Une fois le « chemin d’accès » tracé, l’évaluation débute, en se basant notamment sur un ratissage durant lequel des cavaliers sont disposés. « A chaque fois que nous rencontrons un élément qui nous parait pertinent, nous le marquons : c’est ce que nous appelons un indice ».

L’un des techniciens photographie ensuite l’ensemble de la scène, laquelle est modélisée. A partir d’un système de scanner 3D, l’idée est de montrer plus tard au magistrat la situation telle qu’elle a été découverte (à noter que celui-ci est tout à fait en mesure de se rendre sur place). La levée des indices est pensée en fonction de leur destination. « Cette douille a un intérêt balistique. On va en déterminer le cadre. Mais son intérêt est aussi biologique, notamment dans l’optique de prélèvements d’empreintes digitales. »

Avec des pinces stériles, l’indice est déplacé dans un pilulier doté d’un système de protection qui permettra d’éviter son altération. D’autres éléments, qui eux, devront être traités sous le spectre de l’ADN, sont emballés dans un papier kraft. L’ensemble de ces objets sont « placés sous scellés », c’est-à-dire mis à disposition de la justice. Leur analyse en laboratoire sera ordonnée soit par le procureur de la République (dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance), soit par le juge d’instruction (en cas d’ouverture d’information).

Les lumières de l’amphithéâtre Simone-Veil de l’ENM s’éteignent soudain : les différentes longueurs d’ondes des lampes polychromes réagissent en fonction de ce qu’elles croisent. Une trace digitale que l’on n’aurait pas pu voir à l’œil nu apparaît. « Elle va peut-être nous aider à déterminer un candidat ! » se réjouit l’agent Lopez. Une fois l’évaluation de la scène terminée, un compte-rendu est transmis au directeur d’enquête, qui le transmet lui-même au procureur. Ce dernier décide de se déplacer ou non, et d’adjoindre ou non un médecin-légiste.

En procédant à la levée de corps, le médecin légiste répond à plusieurs objectifs pour essayer d’orienter l’enquête. Prendre des photos du cadavre, décrire les principales blessures apparentes et dresser un premier bilan lésionnel. Dater approximativement le moment de survenue du décès. Et enfin, privilégier, à l’issue de l’examen, une potentielle cause médico-légale de la mort de la victime. Ce soir, c’est le docteur Jean Hiquet, médecin légiste et expert judiciaire près la cour d’appel de Pau, qui a pour mission de répondre à ces questions. Revêtu d’une tenue stérile, il rappelle l’importance de « ne pas partir avec des idées fixes ». S’il a bien « des hypothèses de travail » en tête, rien ne prouve à 100 % qu’il s’agisse d’un décès d’origine criminelle.

Après s’être renseigné auprès des enquêteurs, le légiste commence par relever la température de la pièce à l’aide d’une sonde : celle-ci influence en effet le refroidissement du corps. Passé quelques heures, la température du corps perd 1 degré par heure, puis s’équilibre avec celle de l’environnement. L’expert précise : « D’où l’importance, dans un endroit fermé, de ne pas ouvrir les fenêtres pour ne pas modifier la température de la pièce. De la même manière, trop d’intervenants sur place auront tendance à générer de la chaleur.» Les deux relevés de température, additionnés aux phénomènes cadavériques, pourront s’avérer compatibles ou non avec un décès estimé dans les dernières 24 heures.

Autre aspect étudié, la lividité, cette coloration violacée ou rouge violacée que l’on observe sur certaines parties du corps après la mort. Elle est due à la stagnation du sang dans les vaisseaux des zones les plus basses, sous l’effet de la gravité, une fois que le cœur a cessé de battre. Sachant que ces marqueurs apparaissent à partir de 30 minutes à 2 heures et deviennent fixes après 8 à 12h, ils aident aussi à estimer le moment du décès. A ce sujet, le médecin-légiste tient à déconstruire les idées reçues, souvent véhiculées par les films et séries télévisées, sur son métier. « Il est impossible d’affirmer une heure de décès précise, avec la science actuelle. Nous pouvons seulement identifier des fourchettes approximatives.»

En complément de ces analyses corporelles, l’étude des plaies constitue enfin une étape primordiale pour le déroulé de la future enquête. « Les deux lésions principales que l’on voit sont caractéristiques d’armes à feu et d’orifice balistique d’entrée. En revanche, je ne vois pas d’orifice de sortie : manifestement, les projectiles sont toujours logés à l’intérieur. Quel est le premier tir, quel est le second ? Je ne peux pas le dire. Mais la présence ou non de dépôts noirâtres, évocateurs de la poudre balistique, me permettent d’estimer la distance du tir. »

Si la levée du corps constitue un premier niveau d’analyse de la victime, elle n’implique pas nécessairement qu’une autopsie complète soit réalisée. Celle-ci doit être ordonnée par le procureur ou le juge d’instruction, en cas d’homicide ou de suspicion de meurtre, d’un décès violent ou suspect, ou d’un décès inexpliqué ou soudain. Les deux magistrats jouent effectivement un rôle clé dans la suite donnée à la découverte d’un cadavre, laquelle n’est pas forcément l’ouverture d’une enquête judiciaire. Il est rappelé pendant la soirée que le processus « débute souvent avec une enquête de flagrance, une enquête préliminaire – selon le délai qui nous sépare de meurtre – ou une enquête en recherche des causes de la mort ».

L’information judiciaire suppose quant à elle qu’un juge d’instruction soit saisi par le procureur (généralement au bout de quelques jours ou à la fin de la garde à vue) afin qu’un fait puisse être jugé au criminel.

Sur les bancs de l’amphithéâtre principal de l’ENM à Bordeaux, la satisfaction d’avoir côtoyé la réalité du quotidien de professionnels du droit pendant une soirée se fait sentir. De la transmission de connaissances-clés pour aider à cerner les enjeux d’un domaine opaque, à la naissance potentielle de vocations.

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *