Article précédent

La chambre haute organisait

jeudi 17 octobre un colloque consacré à la réforme constitutionnelle qui a vu

naître ce mécanisme ayant « profondément modifié le fonctionnement de

nos institutions », s’est félicité Gérard Larcher.

« Le général de

Gaulle disait qu’une constitution c’est un esprit, un texte, une pratique. »

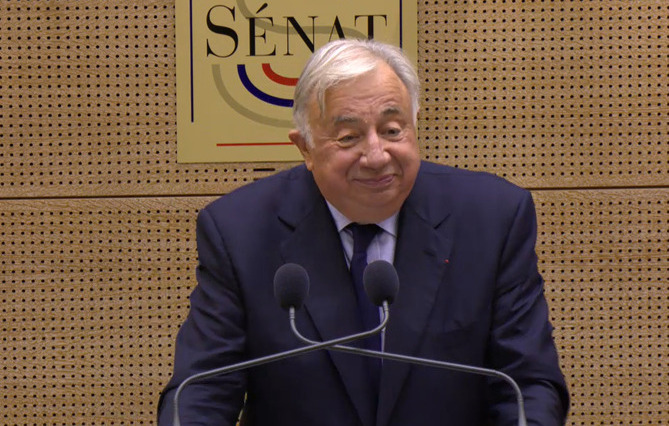

Pour célébrer les 50 ans de la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel

et à l’occasion d’un colloque consacré à ce sujet le 17 octobre, le président

du Sénat Gérard Larcher a souhaité citer le Premier président de la 5e

République, l’un des inspirateurs de la Constitution de 1958, 16 ans avant sa

modification visant à permettre aux sénateurs et aux députés de saisir les

Sages sur une loi adoptée, avant sa promulgation.

Celui qui est à la tête de la

chambre haute est d’abord revenu sur l’esprit de cette modification souhaitée

par Valéry Giscard d’Estaing. Objectif souhaité par le chef de l’État de

l’époque : fixer des limites à la tentation d’abus du pouvoir de la majorité et

décrisper les rapports entre majorité et opposition. « Certains

pensaient alors qu’il avait envie de prévenir une potentielle alternance aux

législatives suivantes », se remémore le président du Sénat.

Déposé en septembre 1974, le

projet de loi constitutionnelle prévoyait la saisine parlementaire, mais aussi

l’auto-saisine du Conseil constitutionnel. Cette dernière disposition fut supprimée

en première lecture à l’Assemblée nationale, les députés craignant l’avènement

d’un gouvernement des juges. C’est d’ailleurs avec ce même argument que la

saisine parlementaire n’avait pas été ajoutée dans la Constitution originelle.

La saisine à 60 députés ou sénateurs est finalement adoptée après deux lectures

dans chaque chambre, et promulguée le 29 octobre 1974.

Des oppositions originellement

farouches

« Nous devons

conserver à l’esprit l’originalité de l’introduction d’un tel dispositif au

sein du système institutionnel français traditionnellement attaché à la

souveraineté de la loi et rétif à l’affirmation des droits de l’opposition »,

a estimé Muriel Jourda, sénatrice du Morbihan.

Une réforme qui ne séduit pas

tout le monde, à commencer par une partie des premiers concernés, les parlementaires

de l’opposition. Le député socialiste André Chandernagor jugeait même à

l’époque cette révision de la Constitution « inopportune, dérisoire et

adéquate aux problèmes particuliers qu’elle prétend résoudre ».

« Je ne suis pas sûr que cela ait été confirmé ensuite par la pratique »,

a euphémisé Gérard Larcher.

Pour Muriel Jourda, cette

réforme libérale « fut vertueuse à deux égards : d’une part car elle

a constitué le premier des droits nouveaux de l’opposition, d’autre part car

elle favorise la garantie des droits fondamentaux ».

Sur la pratique, « la

saisine a profondément modifié le fonctionnement de nos institutions, a

jugé le président du Sénat. Elle a conforté le Conseil constitutionnel en

lui permettant de sortir de son simple rôle de chien de garde du

parlementarisme rationnalisé, pour devenir plus un gardien des droits et

libertés fondamentaux. » Un rôle qui, selon Muriel Jourda, évolue

encore au fil du temps : « La révision constitutionnelle continue

de déployer des effets nouveaux à mesure que les équilibres institutionnels

évoluent. »

Pour Gérard Larcher, la

saisine parlementaire a aussi marqué le travail parlementaire. Les élus, ayant

la possibilité d’une saisine telle une épée de Damoclès au-dessus de leurs

têtes, « sont amenés à prévenir les risques d’inconstitutionnalité,

amenant une forme d’autorégulation ».

Vers une évolution de la

saisine ?

L’élu loue aussi le pouvoir

que donne cette possibilité de saisine aux oppositions, « à condition

de savoir la manier, point trop en user, bien cibler les dispositions

contestables pour concentrer ses chances de succès ».

La saisine parlementaire est

pour lui « à la croisée de la loi et de la Constitution, de l’opposition

et de la majorité, du vote de la loi et de son contrôle ».

Cette modalité de saisine demeure, malgré l’essor de la QPC depuis 2008, une voie privilégiée d’accès au juge constitutionnel, a assuré Muriel Jourda, qui a néanmoins rappelé que « dans son état actuel, le Conseil constitutionnel et la procédure suivie devant lui peuvent faire l’objet d’interrogations voire de critiques qui doivent rester constructives ». On peut notamment penser aux attaques virulentes contre l’institution au moment de la censure partielle de la loi immigration en janvier dernier, une partie de la droite favorable à cette loi ayant dénoncé « un gouvernement des juges ».

Mais le rôle du Conseil constitutionnel

et le mécanisme de saisine pourraient évoluer. La sénatrice a notamment évoqué la

possibilité d’aboutir à une cour constitutionnelle, avec une saisie encore plus

ouverte et un mode de désignation de ses membres différent. En ce qui concerne

les modifications apportées au principe de saisine, Muriel Jourda a émis la

possibilité de « rendre la procédure moins asymétrique entre le

gouvernement et le parlement ». Les lignes ne sont donc pas figées et

tout cela pourrait évoluer. Mais il faudra être patient, car comme l’a souligné

la sénatrice : « En matière constitutionnelle plus que dans

d’autres pans du droit, les évolutions se font sur le temps long. »

Alexis

Duvauchelle

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *