Article précédent

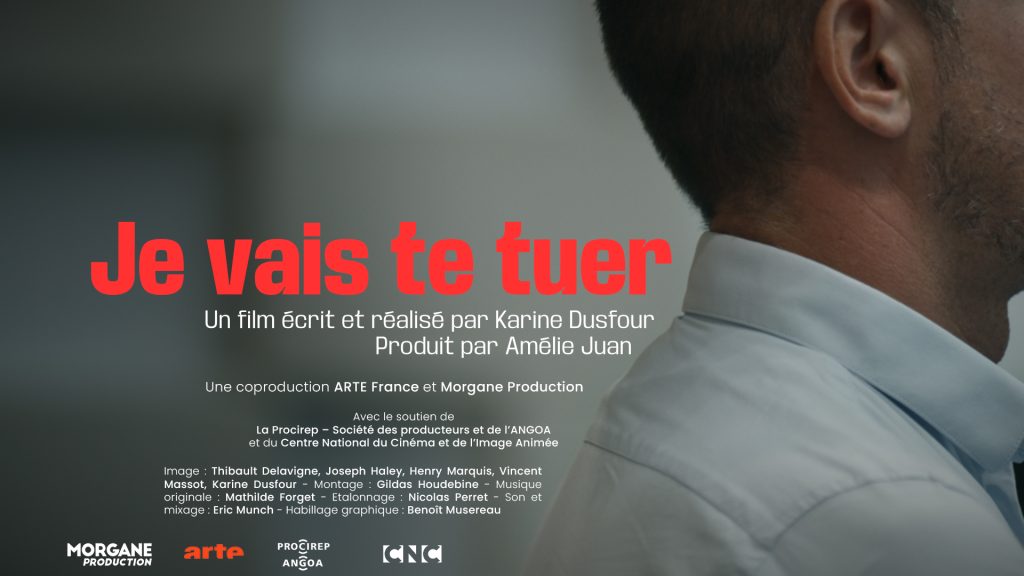

Karine Dusfour, coréalisatrice du documentaire De rockstar à tueur, le cas Cantat (diffusé sur Netflix) a filmé la première audience historique à la cour d’appel de Poitiers – qui a donné lieu aux cinq arrêts de condamnation utilisant pour la première fois le concept de contrôle coercitif. Cette immersion inédite a donné le documentaire Je vais te tuer, qui sera diffusé sur Arte le 24 novembre, veille de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour le JSS, la réalisatrice revient sur ce travail et sur les coulisses d’un tournage pas comme les autres, au cœur de la machine judiciaire et des mécanismes d’emprise entre auteurs et victimes.

Journal spécial des sociétés : Comment est né ce projet de documentaire ?

Karine Dusfour : De documentaire en documentaire, j’ai creusé un sillon autour des violences intrafamiliales, de la place des femmes dans la société et du droit des enfants. Je lisais de nombreux articles à ce sujet, en suivant notamment des sociologues tels que Pierre-Guillaume Prijean ou Gwenola Sueur. Pendant que je travaillais sur mon film sur Bertrand Cantat en 2022, j’ai rencontré Lydia Bodiou et Frédéric Chabot, deux autres chercheurs. Une rencontre décisive, qui m’a convaincue de plancher sur le contrôle coercitif. Alors que je venais de vendre la trame de ce projet à Arte pendant l’été 2023, j’ai rencontré au même moment Ombeline Mahuzier, présidente du TJ de Colmar, et Gwénola Joly-Coz, qui m’a parlé de l’audience prévue en novembre. Ma production m’a autorisée à aller filmer en urgence à Poitiers. Le projet s’est étendu sur deux ans, parce que j’avais besoin de me laisser du temps pour le maturer. Je me suis aussi rendue à Colmar et Paris. Si je résume, c’est surtout un incroyable concours de circonstances.

JSS : Avez-vous pu facilement accéder aux audiences ?

K. D. : Précédemment, j’avais déjà obtenu l’autorisation exceptionnelle de filmer les audiences du juge Édouard Durand pour le documentaire Bouche cousue. C’était avant le décret de Dupont-Moretti autorisant les audiences filmées. Pour Je vais te tuer, je tenais absolument à un huis-clos judiciaire. De mon côté, je n’ai aucun problème à faire visionner mes documentaires à une autorité judiciaire, parce que je sais ce que je cherche, je travaille donc en totale transparence. Il faut savoir par ailleurs que je suis moi-même allée chercher Gwénola Joly-Coz, Eric Corbaux et Ombeline Mahuzier : ce sont eux, spécifiquement, que je voulais filmer, et ne surtout pas sortir un documentaire qui raconterait simplement le fonctionnement des pôles VIF. Ils m’ont fait confiance. En amont du tournage, tous les avocats des parties civiles et des prévenus ont été informés de ma présence. Ils nous ont répondu, ensuite, au sujet de l’anonymat ou non de leurs clients visibles à l’écran.

JSS : A quelles obligations doit se soumettre une équipe de tournage dans une salle d’audience ?

K. D. : Ce cadre est évidemment particulier, très strict. Typiquement, on ne peut pas bouger les caméras. Il me tenait à cœur de ne pas déranger l’audience : pour moi, le principe d’oralité des débats est sacré. Sur place, il y avait parfois plusieurs caméras, toutes plaquées contre les murs. Tous les matins, on arrivait trois heures en avance pour équiper la salle de micros avec des câbles, puisqu’il n’y avait pas de perches prévues, et pour éviter les interférences. L’ingénieur du son était positionné dans une petite salle extérieure. Et puis quand l’audience commençait, on ne bougeait plus d’une oreille.

JSS : Le synopsis de ce documentaire pose la question « Que met-il en place pour qu’elle ne puisse pas partir ? » au lieu de « Pourquoi ne part-elle pas ? ». Votre parti-pris, en tant que réalisatrice, est inspiré de cette inversion de regard ?

K. D. : Cette inversion de question, je la dois vraiment à Andréa Gruev-Vintila, qui a écrit le livre Le contrôle coercitif. Elle m’a aidée dans ma compréhension du concept. Si j’ai réalisé ce documentaire, c’est justement pour faire connaître au grand public ces mécanismes. Il revêt un intérêt pédagogique essentiel. Car si le féminicide est rentré dans le langage courant en quelques années, celui du contrôle coercitif doit également trouver sa place.

Si je ne m’insère pas dans le débat de son intégration dans le Code pénal – je ne suis pas juriste – je pense néanmoins que le grand public doit saisir cette notion. C’est pour cette raison que j’ai tenu à suivre des magistrats et des magistrates spécialisés sur la question, puisqu’on sait que le simple fait d’appartenir à un pôle VIF n’oblige pas à cette formation. Et j’insiste aussi sur le masculin de « magistrat », notamment avec le procureur général Éric Corbaux, qui a un grand rôle à jouer.

« Si le féminicide est rentré dans le langage courant en quelques années, celui du contrôle coercitif doit également trouver sa place »

Karine Dusfour, réalisatrice

En parallèle, je voulais absolument faire entendre la parole des hommes violents. Qu’ils acceptent ou non de passer à l’image, c’était leur voix, leurs sons, leurs paroles, leurs mots, leur gestuelle, leurs pieds qui bougent, la nervosité de leur corps… En filmant, je ne cherchais pas à convaincre. De toute façon, les audiences étaient trop rapides pour cela.

JSS : Était-il difficile, pour vous, de filmer, puis de monter le documentaire, sans parti pris pour les victimes ?

K. D. : Je ne me considère pas neutre dans le sens où j’informe. Mon but, c’est de pousser les gens à se questionner. Ensuite, le spectateur trouve ses propres réponses. S’il trouve que les magistrates vont trop loin, c’est sa réponse. Voilà comment je conçois ma neutralité. Quand je suis dans une audience, je ne cherche pas à distribuer les bons points ou les mauvais. J’observe, j’écoute. Par exemple, je pense à la phrase « Je vais te tuer ». Elle revient dans tellement de dossiers ! « Les menaces » tiennent toujours dans la même phrase. De même pour « Je voulais qu’elle se taise ». Cela rappelle le cas de Jonathann Daval, mais je l’ai aussi entendue lors des audiences de Bertrand Cantat. C’est cette récurrence sémiologique qui m’importe : comprendre l’aspect mécanique, systémique, structurel. Individuellement, un prévenu spécifique ne m’intéresse pas.

A posteriori, je me rends compte que certains d’entre eux n’ont toujours pas compris ce qu’on leur reprochait. Mais je n’avais pas envie de poser des mots dessus ou de parler à leur place. Au contraire, je les respecte, et même, je suis très reconnaissante qu’ils aient accepté cette démarche qui, de fait, participe à une compréhension du contrôle coercitif.

« Ce sont nos pères, nos frères, nos maris » : aujourd’hui, cette formulation et cette désignation sont aussi entrées dans notre langage. Ce ne sont pas des monstres, mais bien des hommes que qu’on côtoie tous les jours. Merci à eux d’avoir accepté cela, qu’ils soient conscients de leurs actes ou pas, cela m’est égal, parce que c’est justement en se basant sur leur exemple que l’on peut progresser dans la compréhension globale de mécanismes qu’eux-mêmes ne comprennent pas.

JSS : Votre documentaire décrypte les étapes qui composent le contrôle coercitif. En parallèle, l’émotion qui se dégage des images augmente crescendo…

K. D. : C’était complétement intentionnel. Partir d’un fait anodin, comme demander à sa conjointe de ne pas mettre de maquillage, ou avoir le contrôle sur les amis qu’elle voit, jusqu’au bord du féminicide. En me concentrant sur cet axe, je voulais que le spectateur se mette à la place de la victime qui subit cette mécanique, pour qu’il comprenne que ces micro-surveillances, qui peuvent paraître insignifiantes au début, lorsqu’elles sont accumulées, créent une violence et un délit potentiel. Ce que Gwénola Joly-Coz nomme un terrorisme familial ou domestique.

JSS : Vous filmez beaucoup les mains des victimes ou des prévenus, un procédé également utilisé par des dessinateurs judiciaires. Que traduisent-elles selon vous ?

K. D. : C’est en faisant des repérages que j’ai remarqué les mains. Certains les mettent devant, d’autres dans le dos. C’est un tel langage, voire un ballet ! Il y a aussi les pieds, les tremblements des jambes… Mais les mains sont les plus parlantes, elles ont donc trouvé leur place naturellement dans les images. Je pense à d’autres plans qui traduisent aussi cette communication non-verbale : les nuques, les cous, leur façon de se positionner, les jambes écartées, les points de concentration du corps… Le montage aide ensuite à construire un langage cinématographique.

JSS : Vous avez co-réalisé le documentaire De rockstar à tueur, le cas Cantat, qui a, en plus d’avoir touché un très large public, provoqué la réouverture de l’enquête par le procureur de Bordeaux, Renaud Gaudeul. Ce dernier a décidé de rouvrir le dossier du suicide de Krisztina Rady. Vous attendiez-vous à un tel retentissement ?

K. D. : Absolument pas. Cela a été une surprise totale, ni bonne, ni mauvaise, parce qu’on n’y avait même jamais pensé. Pour ma part, je ne me lançais pas dans ce documentaire avec cet objectif judiciaire en tête, mais bien avec celui de sensibiliser le grand public. Après, en y réfléchissant, c’est quand même une bonne nouvelle que la justice se repenche sur ce suicide, en se demandant si tout a été fait [Renaud Gaudeul a entre autres affirmé vouloir se pencher sur « les éléments médicaux » cités dans le documentaire, absents dans dossier pénal, ndlr). Ce qui m’a le plus marquée en réalité, c’est le succès de la série. Pour moi, cela montre que la jeune génération est demandeuse d’informations et de décryptage des violences intrafamiliales.

JSS : Votre travail sur l’affaire Cantat va-t-il s’arrêter là ?

K. D. : Non. Je vais continuer à faire savoir ce que j’ai appris sur cette affaire.

LIRE AUSSI

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *