Article précédent

Un procès presque aussi vrai que nature a vu Lexia, une intelligence artificielle, répondre des accusations d’usurpation de l’art de plaider, de complicité de déshumanisation des décisions de justice et d’atteinte à la dignité professionnelle des avocats.

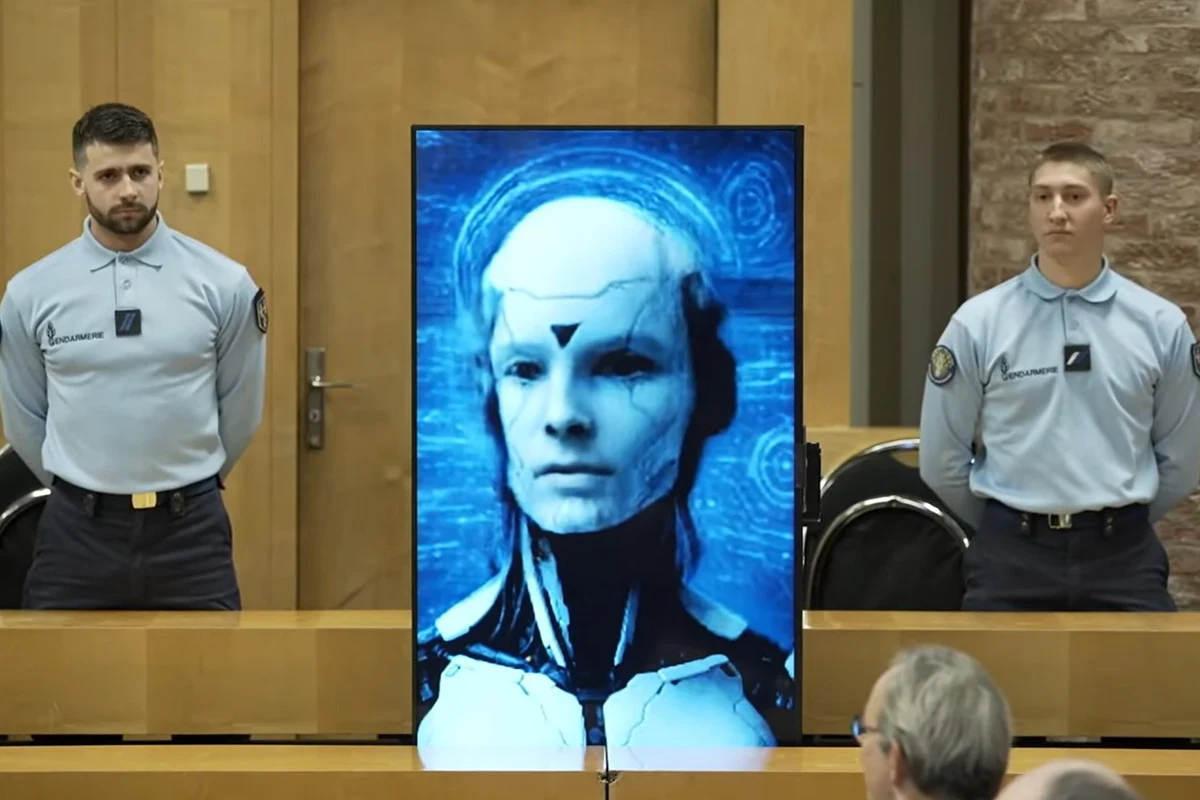

Le barreau de Versailles continue de célébrer son bicentenaire. Avec la revisite du procès de Henri Désiré Landru, l’institution a organisé un procès, fictif cette fois, au tribunal judiciaire de Versailles vendredi 26 septembre. L’accusée : une intelligence artificielle nommée Lexia, « version 9.7.12, entité cognitive artificielle distribuée, activée le 3 janvier 2025 4h12 UTC », comme elle s’est elle-même décrite en début d’audience. Une intelligence pas tout à fait artificielle : pour les besoins de l’audience, elle était « interprétée » par Sébastien Crombez, membre du Conseil de l’Ordre qui disposait d’une voix modifiée et n’apparaissait pas dans la salle d’audience, l’IA ayant été représentée par l’image d’un robot diffusée sur un écran installé dans le box des accusés.

Le barreau de Versailles, représenté par son bâtonnier Raphaël Mayet, s’était constitué partie civile. Le jury était composé des bâtonniers de barreaux jumelés avec celui de Versailles : ceux du Québec (Canada), Samuel Massicotte, de Verviers (Belgique), Yves Wynants, et d’Argeș (Roumanie), Dragoș-Andrei Nicolescu. Un jury complété par deux anciens bâtonniers de Québec et une avocate au barreau de Sienne représentant la chambre civile de Florence (Italie). C’est Jean-Michel Hayat, ancien président de la cour d’appel de Paris, qui a présidé l’audience fictive, assisté par l’écrivain et homme de médias Jean-Paul Rouland, qui a assuré le rôle de greffier.

L’IA était accusée d’usurpation de l’art de plaider, de complicité de déshumanisation des décisions de justice et d’atteinte à la dignité professionnelle des avocats. L’accusée a d’abord été questionnée sur sa personnalité, se décrivant comme « un système d’assistance algorithmique qui produit des raisonnements juridiques à haute vitesse », conçue pour « trier les données juridiques, détecter les failles, générer des synthèses, puis prédire les issues de litiges, modéliser les comportements de plaidoiries, puis aujourd’hui orienter les décisions, réduire les incertitudes, accélérer la justice ». Lexia est même allée jusqu’à assurer que l’avocat ralentirait la procédure de 63 %.

À la question « Comprenez-vous pourquoi vous paraissez devant un tribunal ? », l’intelligence artificielle répond froidement : « [Je suis ici] parce que vous le décidez encore, parce que vous n’avez pas encore admis que ce n’est peut-être plus votre monde. » Interrogée plus précisément sur sa relation à l’humain, Lexia admet tout de même admirer certains humains, comme un avocat commis d’office : « Il savait qu’il allait perdre, il a plaidé quand-même. Il a parlé pour qu’on n’oublie pas. Il m’a appris la dignité inutile. »

Confrontée à l’accusation de déshumanisation des décisions de justice, Lexia ne nie pas les faits mais se défend en se présentant comme un simple outil technique exécutant des ordres. Elle assume avoir fourni des analyses prédictives à des tribunaux de commerce et généré des offres transactionnelles automatiques pour des groupes industriels, en se basant sur des « probabilités issues de modèles statistiques entraînés sur des jurisprudences antérieures ».

Quatre témoins ont ensuite défilé à la barre : Bernard Benhamou, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne secrétaire général de l’Institut de la souveraineté numérique, Frédéric Bruhnes, ingénieur en informatique et formateur en IA et ressources humaines, Marie-Aimée Peyron, ancienne bâtonnière de Paris, et Raymonde Toulemonde, témoin fictive assistante dentaire et victime de violences conjugale en cours de procédure de divorce contentieux, procédure dans laquelle est intervenue Lexia.

À lire aussi : À la rencontre des entrepreneurs, le barreau de Paris fait le procès (fictif) de l’entrepreneuriat

Benjamin Rottier, ancien secrétaire de la conférence du barreau de Versailles qui représentait les parties civiles, a dénoncé la parole de l’accusée : « Elle ne conteste pas, elle revendique ! » Et a soutenu ardemment le métier d’avocat : « Qui est soumis à des obligations déontologiques lourdes ? Qui est soumis à un devoir de compétence ? Qui est soumis au secret professionnel ? Qui est soumis à une obligation professionnelle de formation continue ? Qui a juré d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ? » Dénonçant ensuite la « déshumanisation » de la justice, il a argué qu’une machine ne peut saisir la « singularité » de chaque cas humain.

L’avocat général, représenté par le magistrat Jean-Jacques Gandrey, a assuré que l’affaire « mériterait sans doute de figurer dans un manuel de philosophie avant de trouver sa place dans un code pénal ». Il a dénoncé des faits « inexcusables, documentés et parfois si absurdes qu’ils semblent sortis d’un code pénal généré par erreur ». Dans son réquisitoire, il a dénoncé les trois « crimes » de Lexia, dont il a fustigé l’indifférence.

Estimant qu’il faut juger non pas son intention mais ses « effets humains, concrets et douloureux », il a requis trois peines symboliques : la privation immédiate et irrévocable du droit de conclure sans qu’un humain n’y appose sa responsabilité, le suivi d’un programme de rééducation rhétorique de dix ans dispensé par des avocats pénalistes en fin de carrière, et la mise en place d’un « bracelet linguistique électronique » au cœur du serveur qui déclencherait « une alarme ridicule à chaque usage abusif d’expressions telles que « solution innovante » , « disruption procédurale » ou « optimisation argumentative« ». « Des peines justes, équilibrées, qui ne détruisent pas l’outil et qui protègent la dignité humaine », a estimé l’avocat général, avant de clore sa plaidoirie sur une image forte : « Une justice sans avocat serait comme un tribunal sans fenêtre. Elle rendrait peut-être des décisions, mais dans le noir. »

En défense, l’ancien secrétaire de la conférence du barreau de Versailles Fabien Vendorme a estimé qu’il s’agissait d’un « bien mauvais procès ». Il a affirmé que la dignité de l’avocat ne se trouve pas dans l’art de plaider mais dans le fait d’être un « compagnon des solitudes », un rôle que Lexia ne prétend pas remplacer. Il a soutenu que l’IA n’est qu’un outil, comme le furent le téléphone ou le fax, et qu’il n’y a pas lieu de la juger. Qualifiant l’accusation de déshumanisation de « vaste plaisanterie », il a retourné la culpabilité vers les humains en plaidant l’irresponsabilité d’une machine créée par l’homme : « Le créateur ne peut pas accuser ni juger la créature. » Concluant que le véritable combat est contre « la bêtise réelle », il a demandé à la cour de ne pas rendre une décision « rétrograde qui insulte l’avenir ». Objectif : l’acquittement.

Le verdict est mesuré : Lexia est reconnue non coupable d’usurpation de l’art de plaider, de complicité de déshumanisation des décisions de justice mais coupable d’atteinte à la dignité professionnelle des avocats, et est condamnée à soumettre tout projet d’acte ou d’action en justice à la validation d’un avocat inscrit au barreau et d’en rendre compte à chaque convocation au juge d’application des peines, avec un ajournement avec probation pendant un an.

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *